在人体这座精密而复杂的“大厦”中,韧带扮演着至关重要的“钢筋”角色,韧带是连接骨骼和骨骼的坚韧组织带,它们负责稳定关节、协调身体运动,让我们能够自由地活动肢体,完成各种日常动作,当过度的外力施加于韧带时,就可能出现韧带拉伤这一损伤情况,给人们的生活与运动带来诸多不便与困扰。

韧带拉伤通常是由于关节受到超出其正常活动范围的力量,导致韧带过度伸展甚至部分或完全撕裂,这在体育运动爱好者身上较为常见,比如篮球运动员突然变向、足球守门员奋力扑球瞬间、网球选手大力击球时,都极易发生韧带拉伤;日常生活中,不慎滑倒扭伤脚踝、搬重物姿势不当致使腰部韧带受损等状况也屡见不鲜。

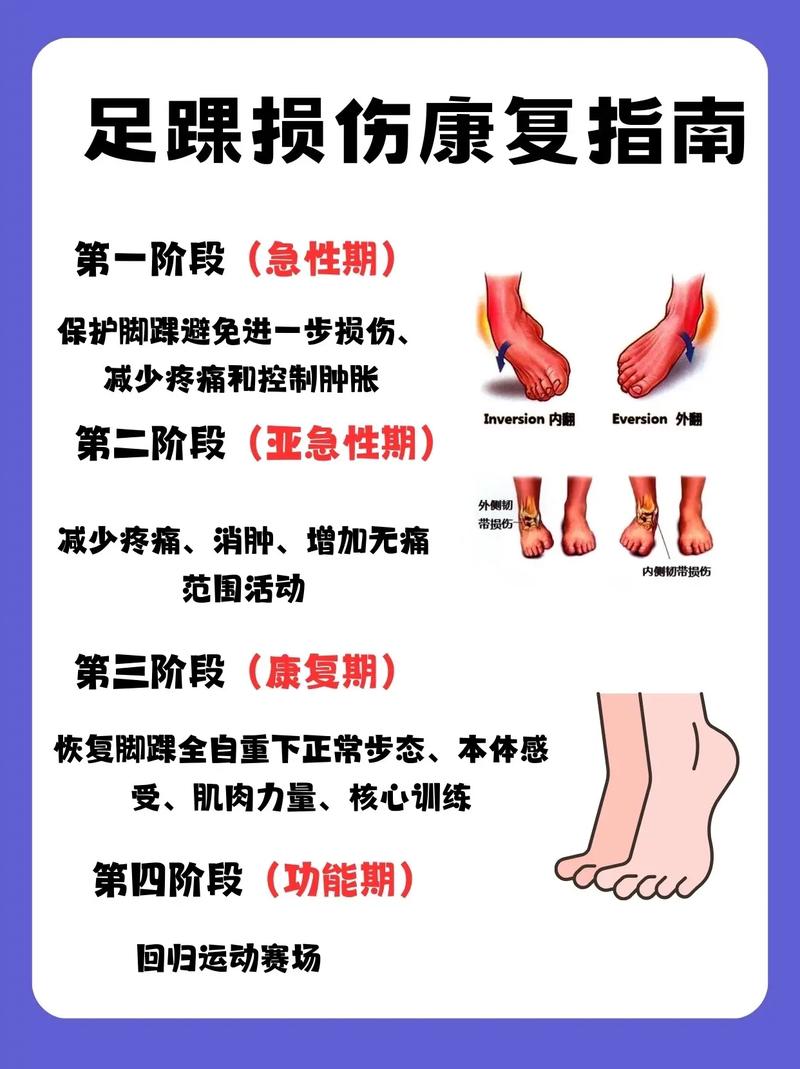

从受伤机制来看,当外力使关节异常扭转、拉伸时,韧带纤维承受不住巨大张力而产生损伤,以踝关节韧带拉伤为例,行走时若足部着地不稳,足部会向内或向外翻转,踝关节外侧或内侧韧带便首当其冲受到牵拉,一旦力量过大,韧带就会出现不同程度撕裂,这种损伤依据严重程度可分为轻度、中度和重度,轻度拉伤仅是少数韧带纤维断裂,关节稳定性稍受影响;中度则涉及更多纤维断裂,关节出现明显肿胀、疼痛与活动受限;重度拉伤往往伴随大量韧带纤维撕裂甚至完全断裂,关节可能极度不稳定,无法承重与正常活动。

一旦遭遇韧带拉伤,身体会迅速发出一系列“警报”,疼痛是最为直观的信号,受伤部位在受伤瞬间便会出现尖锐刺痛或持续性隐痛,疼痛程度与韧带损伤程度紧密关联,轻度拉伤疼痛尚可忍受,重度拉伤则疼痛剧烈,甚至能让人冷汗直冒,肿胀也是典型表现之一,由于韧带损伤引发局部炎症反应,血管通透性增加,血液中液体渗出至组织间隙,致使受伤区域迅速肿起,皮肤表面紧绷发亮,轻触有凹陷感,肿胀一般在受伤后数小时内逐渐加重,关节活动受限不可忽视,因韧带受损影响关节稳固性,患者在尝试屈伸关节时会感到明显阻碍与疼痛加剧,不敢正常发力,像手腕韧带拉伤后握拳、手指伸展都会困难重重。

诊断韧带拉伤并非难事,医生通常会先详细询问患者受伤经过,包括受伤时间、地点、具体动作以及受伤时的感受等信息,初步判断损伤可能性与大致程度,接着进行体格检查,通过视诊观察关节外观是否肿胀、畸形,有无淤血;触诊感受韧带走行部位压痛情况,两侧对比判断损伤侧别与程度差异;关节活动度检查评估屈伸、旋转等功能受限状况,必要时借助影像学检查进一步确诊,X 线检查主要用于排除骨折等骨骼损伤,虽对韧带显影不佳但能提供辅助诊断信息;超声检查凭借其对软组织高分辨率优势,能清晰显示韧带形态、厚度以及是否有中断、回声改变等情况,实时动态评估损伤程度;MRI(磁共振成像)堪称诊断韧带损伤的“金标准”,它对软组织细节呈现极为出色,可多方位、多序列成像,精准判断韧带有无撕裂、撕裂部位与程度,为后续治疗方案制定提供关键依据。

治疗韧带拉伤需遵循科学原则,依损伤程度个性化施治,对于轻度拉伤,休息是首要举措,患者应立即停止活动,避免受伤部位负重与进一步受力,可适当抬高患肢促进血液回流减轻肿胀,如脚踝扭伤后将脚垫高,冰敷在伤后 72 小时内至关重要,可用冰袋或冷毛巾每次冰敷 15 - 20 分钟,每隔 2 - 3 小时一次,收缩局部血管减少出血与肿胀,缓解疼痛,加压包扎利用弹性绷带适度包裹受伤关节,增加组织压力,稳固关节同时防止肿胀过度,包扎松紧度要适宜,过紧会影响血液循环,过松起不到固定效果,药物治疗方面,可在医师指导下服用非甾体抗炎药,如布洛芬、双氯芬酸钠等,减轻炎症反应与疼痛症状,物理治疗手段多样,早期超短波、紫外线等有助于消炎止痛、促进组织修复;中后期热敷、红外线照射可改善局部血液循环、软化瘢痕组织、恢复关节活动度。

康复锻炼贯穿治疗全程,初期进行轻柔肌肉等长收缩练习,预防肌肉萎缩,如腿部韧带拉伤后躺在床上伸直腿绷紧股四头肌;随着恢复进展,逐步增加关节活动度训练,从被动活动过渡到主动活动,像缓慢屈伸膝关节;后期强化肌力训练与平衡功能训练,增强关节稳定性与本体感觉,降低再次受伤风险。

对于中重度韧带拉伤,保守治疗效果不佳或韧带完全断裂严重影响关节功能时,手术治疗成为必要选择,手术旨在修复或重建断裂韧带,恢复关节正常解剖结构与稳定性,术后同样需经历严格康复过程,遵循医嘱循序渐进开展康复训练,确保手术疗效最大化。

韧带拉伤虽常见却不容小觑,了解其成因、症状、诊断与治疗方法,无论是专业运动员还是普通民众,都能在面对这一损伤时保持冷静、科学应对,在日常生活中注重运动安全,做好热身准备、规范动作技巧;受伤后及时正确处理并积极配合治疗康复,才能最大程度降低韧带拉伤对生活品质与运动生涯的负面影响,守护身体关节健康,畅享活力人生。