在人体的健康舞台上,腹泻宛如一位不速之客,时常毫无预兆地登门拜访,给人们的身体带来诸多不适与困扰,它看似只是肠道的一种简单反应,实则背后隐藏着复杂的原因与机制,了解腹泻,便是开启一场探寻身体健康密码的关键之旅。

腹泻,从医学角度而言,是指排便次数明显增多,粪便性状发生改变,通常变得稀薄,含水量增加,有时甚至呈水样便,这一现象并非独立存在,而是人体消化系统在受到多种因素干扰后的一种信号表达,其病因繁杂多样,犹如一张交织的网,涵盖了感染性与非感染性两大类。

感染性腹泻,往往是病原微生物入侵肠道引发的“战争”,细菌,如大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌等,它们如同狡黠的侵略者,通过污染的食物或水源进入人体肠道,大肠杆菌中的肠产毒性型,会释放毒素,刺激肠黏膜,导致肠黏膜细胞功能紊乱,水分与电解质的吸收失衡,进而引发大量水样便,病毒也是常见的“幕后黑手”,轮状病毒常在婴幼儿中肆虐,诺如病毒则容易在人群密集场所迅速传播,它们攻击肠道细胞,破坏肠道正常的消化与吸收功能,使肠道蠕动加快,粪便难以成形,而寄生虫,如阿米巴原虫、贾第鞭毛虫等,凭借其独特的生存方式与侵袭手段,在肠道内寄生并繁殖,同样能引发腹泻症状,且病程往往较为迁延。

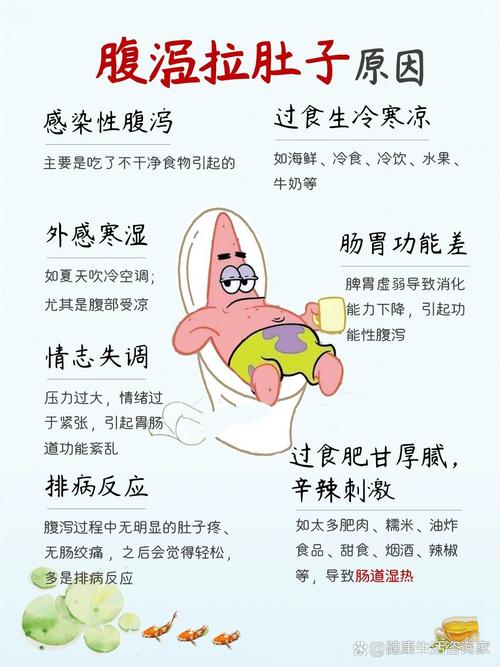

非感染性腹泻的病因则更多与人体自身的生理与病理变化相关,饮食因素首当其冲,暴饮暴食如同给肠道施加了过重的负担,大量食物短时间内涌入肠道,使得肠道无法正常消化与吸收,只能加快蠕动以排出多余的食物残渣,从而导致腹泻,食用生冷、油腻、辛辣或刺激性食物,也会对肠道黏膜造成刺激与损伤,影响其正常的分泌与吸收功能,辣椒中的辣椒素能刺激肠道产生过多的黏液,改变肠道内的渗透压,促使水分渗入肠腔,引发腹泻。

药物因素同样不可忽视,某些药物在治疗疾病的同时,也会对肠道产生副作用,抗生素在杀灭致病菌的过程中,可能会破坏肠道内的正常菌群平衡,有益菌数量减少,有害菌趁机滋生,从而引发抗生素相关性腹泻,一些降压药、化疗药物等也可能影响肠道的血液循环或神经调节,导致肠道运动功能异常,出现腹泻症状。

除了这些外界因素,身体内部的疾病也可能导致腹泻的发生,炎症性肠病,如克罗恩病和溃疡性结肠炎,是慢性肠道炎症性疾病的典型代表,免疫系统异常激活,攻击自身的肠道组织,引起肠道黏膜的充血、水肿、溃疡形成,肠道的正常结构与功能遭到破坏,消化吸收能力下降,频繁腹泻便成为常见症状之一,甲状腺功能亢进时,甲状腺激素分泌过多,机体代谢加快,肠道蠕动也随之增强,食物在肠道内停留时间缩短,容易出现腹泻。

腹泻一旦发生,会给患者带来一系列身心的不适与危害,频繁的排便会使身体丢失大量的水分和电解质,如钠、钾、氯等,导致脱水和电解质紊乱,轻度脱水可能表现为口渴、头晕、乏力;严重脱水则会引起血压下降、心率加快、尿量减少,甚至危及生命,对于儿童与老年人来说,由于身体机能相对较弱,抵抗力较差,腹泻更容易引发严重的并发症,如营养不良、生长发育迟缓、感染扩散等,长期的慢性腹泻还会影响患者的生活质量,导致体重减轻、贫血、焦虑抑郁等心理问题。

面对腹泻,正确的应对策略至关重要,在明确病因之前,切不可盲目使用止泻药物,如果是感染性腹泻,过早止泻可能会使病原体及其毒素无法及时排出体外,反而加重病情,此时应遵循医生的建议,根据病原体的种类选择合适的抗感染治疗方案,要注意补充水分和电解质,可饮用口服补液盐溶液,以纠正脱水和电解质紊乱,饮食上宜选择清淡、易消化的食物,如米汤、面汤、粥等,避免食用高纤维、油腻、刺激性食物,让肠道得到充分的休息与恢复。

若腹泻是由非感染性因素引起,如饮食不当或药物副作用,则应调整饮食习惯,停用可疑药物,可在医生指导下使用一些调节肠道菌群、保护肠黏膜的药物,如双歧杆菌制剂、蒙脱石散等,帮助恢复肠道的正常功能。

在日常生活中,预防腹泻的发生同样不容忽视,保持良好的个人卫生习惯是关键,勤洗手,尤其是在饭前便后,能有效减少病原微生物的传播,注意饮食卫生,选择新鲜、干净的食物,不吃变质、过期食品,生熟分开处理食物,避免交叉污染,外出就餐时,选择卫生条件良好的餐厅,合理使用抗生素,避免滥用药物导致的肠道菌群失调,加强体育锻炼,增强体质,提高身体的免疫力与抵抗力,让身体能够更好地抵御外界病原体的侵袭。

腹泻作为人体消化系统的一种常见病症,其背后的奥秘值得我们深入探究,了解其病因、危害与应对方法,能够帮助我们更好地守护身体的健康防线,在腹泻这个“不速之客”登门时,从容应对,保障身体的正常运转与生活的美好品质。