在人类的情感与认知体系中,“恶心”是一种极为独特且复杂的感受,它犹如一道无形的屏障,时刻影响着我们对周围世界的感知、判断与反应,这种感受并非单一维度的存在,而是跨越了生理、心理以及社会等多个层面,蕴含着丰富的内涵与意义。

从生理层面而言,恶心常常是身体的一种自我保护机制,当我们摄入可能对身体有害的食物或物质时,例如变质的食物、有毒的化学物质,身体会迅速启动一系列的生理反应,其中便包括恶心感,这种反应促使我们尽快将有害物质排出体外,以维护身体的内部平衡与健康,当我们误食了过期的牛奶,胃部会产生强烈的不适,伴随着恶心的感觉,身体会通过呕吐等方式试图减轻毒素对身体的影响,而且,人类的嗅觉和味觉系统与大脑中的恶心中枢紧密相连,某些特定的气味,如腐烂食物散发的恶臭、化学药品刺鼻的味道等,能够直接刺激我们的嗅觉神经,进而引发大脑产生恶心的指令,这就像是身体为我们在复杂的环境中设立了一道警戒线,提醒我们远离潜在的危险。

恶心不仅仅是由生理因素引发的,心理因素在其中也扮演着至关重要的角色,心理压力、情绪波动以及特定的心理暗示都有可能导致恶心的出现,一个人在极度紧张或焦虑的情况下,可能会出现胃部痉挛、恶心呕吐等症状,尽管此时并没有身体上的实质性病变,这是因为心理压力会影响人体的神经系统,尤其是自主神经系统的功能,进而干扰胃肠道的正常蠕动与消化功能,心理暗示的力量也不容小觑,倘若一个人反复被告知某种食物会导致恶心,那么当他再次面对这种食物时,即使食物本身并无问题,他也可能会因为心理暗示而产生恶心的感觉,这种心理与生理相互作用的现象,充分展示了人类身心的紧密联系以及心理因素对生理状态的强大影响力。

在社会层面上,恶心的感受也被赋予了丰富的文化与社会内涵,不同的文化背景下,人们对恶心的界定与理解存在着显著的差异,在某些文化中,食用某些类型的食物被视为正常甚至是一种传统习俗,而在其他文化中,同样的食物却可能被认为是令人恶心的禁忌,在一些西方国家,人们普遍难以接受食用昆虫,认为这种行为极其恶心;在一些非洲和亚洲地区,昆虫却是常见的蛋白质来源,当地居民习以为常地将其作为美食享用,这种文化差异反映了社会价值观、宗教信仰以及地域环境等多种因素对恶心观念的塑造作用,社会的道德规范与伦理准则也与恶心的感受相互交织,当人们目睹不道德或违背社会公序良俗的行为时,往往会产生一种道德上的恶心感,这种感受不仅仅是个人情感的表达,更是一种社会舆论的导向,它促使人们遵守社会规范,维护社会的和谐与公正。

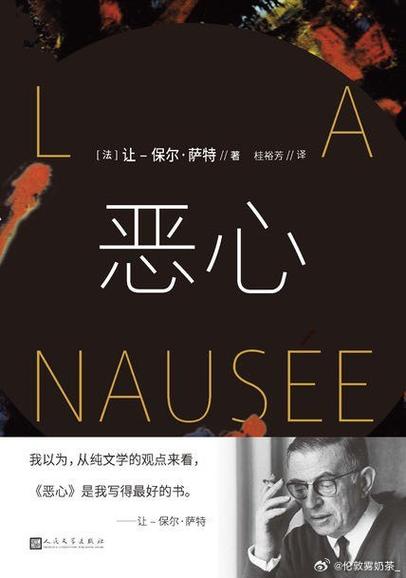

进一步深入探讨,我们会发现恶心的感受在文学、艺术以及哲学领域也有着独特的表现与意义,在文学作品中,作家常常通过对恶心场景或情感的描写来揭示人性的黑暗面、社会的矛盾与困境,一些描写战争残酷场景的作品,通过对血腥、暴力以及死亡画面的细致刻画,让读者感受到一种强烈的恶心感,从而引发对战争的深刻反思与批判,在艺术作品中,艺术家们也会运用各种表现形式来传达恶心的情绪与主题,一些抽象绘画或雕塑作品可能通过扭曲变形的形象、混乱的色彩组合来营造出一种令人不适的视觉感受,激发观众内心深处的恶心与不安,进而促使他们思考艺术的本质与人类精神世界的复杂性,而在哲学领域,恶心的概念更是引发了众多哲学家的思考与辩论,哲学家们探讨恶心与美丑、善恶之间的关系,试图从哲学的高度理解人类为什么会对某些事物产生恶心的感受,以及这种感受对人类认知与价值观的影响。

尽管恶心的感受常常给我们带来不愉快的体验,但它却在人类的生存与发展过程中发挥着不可或缺的作用,从进化的角度来看,恶心感帮助我们的祖先避免了摄入有害物质与病菌,提高了生存几率;从社会的角度而言,它有助于维护社会的公序良俗与道德规范;在文化艺术领域,它又成为了创作灵感的重要源泉,丰富了人类的精神世界,我们也应认识到过度的恶心感可能会对个人的身心健康造成负面影响,长期处于极度恶心的状态下,可能会导致食欲不振、失眠、抑郁等生理与心理问题,我们需要学会正确地认识与应对恶心的感受,通过合理的方式调节身心状态,保持健康的生活习惯与积极的心态,以更好地适应这个充满挑战与变化的世界。

恶心这一看似简单却又无比复杂的感受,如同一个神秘的窗口,透过它我们可以看到人类生理机能的奥秘、心理世界的深邃以及社会文化的多元与变迁,它提醒着我们要珍惜身体的健康、关注内心的平衡,同时也要尊重不同文化背景下人们对于恶心的独特理解与表达,在未来的日子里,随着科学研究的不断深入与人类对自身认识的不断进步,我们将更加全面、深入地理解恶心这一现象,使其在人类的生活中展现出更为积极的一面,成为我们探索自我、理解世界与推动文明发展的一个重要契机。