本文目录导读:

在现代社会的快节奏生活下,各种健康隐患如影随形,其中中风宛如一位隐匿于暗处的“刺客”,时常在不经意间向人们发起致命一击,它不分年龄、性别,无论是忙碌于职场的精英,还是操劳于家庭的主妇,亦或是颐养天年的老人,都可能成为其目标,给无数家庭带来巨大的伤痛与变故,深入了解中风,知晓其发病机制、症状表现、危险因素以及科学的预防和治疗手段,是守护生命健康的关键所在。

中风的本质与发病机理

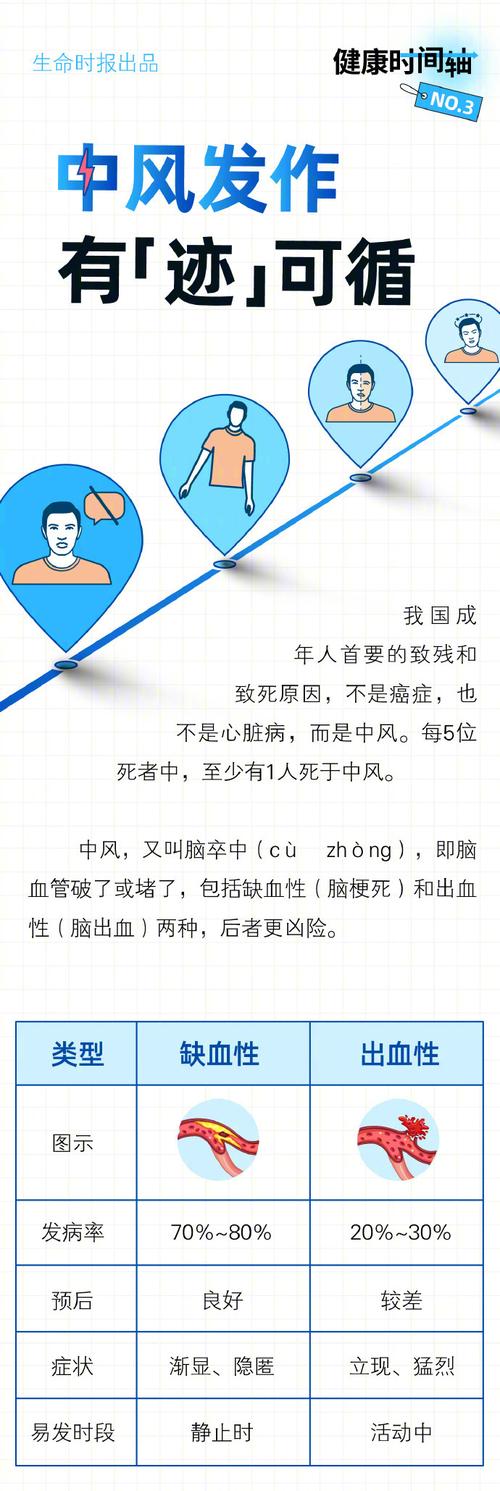

中风,医学上又称为脑卒中,是指因脑血管突发病变,导致脑部血液循环障碍,进而引起脑组织缺血、缺氧性损伤或出血性损害的疾病,从病理类型来看,主要分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中。

缺血性脑卒中约占中风病例的 80%以上,其根源在于供应脑部血液的动脉发生狭窄或闭塞,随着年龄增长、血管老化,动脉内壁逐渐受损,血液中的脂质如胆固醇等成分便会趁机沉积在血管壁上,形成动脉粥样硬化斑块,这些斑块如同血管中的“路障”,不断堆积使血管管腔愈发狭窄,限制了血液的正常流动,当斑块破裂脱落后,还会引发血小板大量聚集、黏附,形成血栓,血栓一旦堵塞脑血管的关键分支,相应部位的脑组织便无法获得充足血供,短时间内即可出现坏死、软化,从而引发一系列神经功能障碍症状,如肢体无力、言语不清、口角歪斜等。

出血性脑卒中则多由高血压、动脉瘤、脑血管畸形等因素诱发,长期高血压会使血管壁承受过大压力,变得脆弱、弹性下降,薄弱部位容易破裂出血,血液直接涌入脑组织,形成血肿,对周围脑组织造成机械性压迫、破坏,引发剧烈头痛、呕吐、意识丧失甚至昏迷等危急症状。

中风的危险信号与常见症状

识别中风的早期信号至关重要,牢记“FAST”原则可有效预警:

1、F(Face,面部):仔细观察面部,看是否存在一侧面部下垂、麻木或口角歪斜的情况,比如患者微笑时,一侧嘴角明显低于另一侧,无法正常完成抬眉、闭眼动作,这是面神经功能受损的典型表现。

2、A(Arms,手臂):测试双臂肌肉力量是否对称,让患者平举双手,保持 10 秒左右,若一侧手臂缓慢下落、无力支撑,提示该侧肢体肌力异常,可能为大脑控制该侧肢体运动的神经通路受阻所致。

3、S(Speech,语言):留意患者的言语表达是否清晰、流畅,说话含糊不清、吐字困难、词不达意,或者完全失语,都是语言中枢受累的信号,例如患者想表达喝水的需求,却只能说出一些不成句的词语,难以准确传达意图。

4、T(Time,时间):一旦发现上述任意一种异常症状,应立即拨打急救电话 120,每一分钟的延误都意味着更多脑细胞不可逆死亡,会显著加重病情预后。

除典型症状外,部分患者还可出现头晕、眩晕、视野缺损、平衡失调等非特异性表现,这些症状易与其他疾病混淆,增加了早期诊断的难度,所以一旦身体出现不明原因的不适,尤其是涉及神经系统功能的异常改变,务必及时就医排查。

中风的高危人群与危险因素

1、年龄与性别:年龄是中风最重要的危险因素之一,随着岁月流逝,血管老化程度加剧,患病风险逐年攀升,男性在中青年时期的发病率略高于女性,但绝经后女性由于雌激素保护作用减弱,发病率迅速追赶男性,尤其在老年阶段,男女中风患病率差距逐渐缩小。

2、遗传因素:家族中有中风病史的人群,其自身发病风险显著增加,研究表明,若直系亲属患有中风,后代患病几率比普通人高出 2 - 4 倍,这主要源于遗传基因影响了血脂代谢、血管结构与功能等方面,使得后代更易患上动脉粥样硬化、高血压等基础疾病,进而为中风埋下隐患。

3、生活方式:

- 吸烟:香烟中的尼古丁、焦油等有害物质会损害血管内皮细胞,促使血管收缩、痉挛,增加血液黏稠度,加速动脉粥样硬化进程,使中风发病风险提升 2 - 3 倍,长期被动吸烟者同样深受其害,二手烟暴露与主动吸烟具有类似的危害。

- 过量饮酒:酒精摄入过多可引发血压波动、心律失常,刺激肝脏合成更多甘油三酯,升高血脂水平,长期酗酒者中风发生率远高于适度饮酒者,且醉酒状态下易发生跌倒等意外事故,导致头部外伤引发脑出血。

- 缺乏运动:久坐不动的生活方式致使身体新陈代谢减缓,脂肪堆积,肌肉松弛无力,心肺功能下降,不利于血液回流心脏,增加静脉血栓形成风险,一旦血栓脱落随血流进入脑部动脉,就可能引发脑栓塞。

- 不良饮食:高盐、高脂、高糖饮食是“三高”疾病的温床,过量食盐摄入使血压升高;饱和脂肪酸、反式脂肪酸摄入过多导致胆固醇沉积于血管壁;高糖食物引发胰岛素抵抗、血糖代谢紊乱,这些都为中风的发生创造条件。

4、基础疾病:高血压、糖尿病、高脂血症等慢性疾病堪称中风的“幕后黑手”,高血压长期侵蚀血管壁,使其失去弹性;糖尿病患者血糖控制不佳时,血液高糖环境会损伤微血管内皮细胞;高脂血症促使脂质斑块形成,这些基础疾病相互交织、协同作用,极大提高了中风发作的可能性。

中风的诊断与治疗方法

1、诊断流程:当患者因疑似中风症状就诊时,医生首先会进行详细的病史询问,包括既往病史、家族史、生活习惯等信息收集,随后展开全面的体格检查,重点检查神经系统功能,如肌力、反射、感觉、共济运动等方面,初步判断病情严重程度与可能的病变部位,紧接着安排实验室检查,血常规可了解有无贫血、感染等情况;凝血功能检测用于评估出血风险与止血状态;血糖、血脂、肝肾功能等生化指标测定有助于发现潜在基础疾病,影像学检查则是诊断的“利器”,头颅 CT 扫描能在数分钟内快速鉴别出血性或缺血性中风,对于发病早期的脑出血诊断准确率极高;磁共振成像(MRI)及弥散加权成像(DWI)技术对缺血性脑卒中的早期病灶显示更为敏感,尤其适合超急性期(发病 6 小时内)患者的精准诊断与病情评估,还可排查脑血管病变细节,如血管狭窄、闭塞、动脉瘤等。

2、治疗措施:

- 急性期治疗:

- 缺血性脑卒中:发病 4.5 小时内符合条件的患者可接受静脉溶栓治疗,通过注射重组组织型纤溶酶原激活剂(rt - PA),溶解血栓恢复血流灌注;发病 6 小时内的大血管闭塞患者可行血管内介入取栓术,利用微创导管技术将血栓取出,最大程度挽救缺血半暗带脑组织。

- 出血性脑卒中:根据出血量、出血部位及患者整体状况决定治疗方案,少量出血且病情稳定的患者采取保守治疗,给予脱水降颅压药物(如甘露醇)、止血药等减轻脑水肿、防止继续出血;出血量大、形成巨大血肿危及生命的患者需紧急手术清除血肿,降低颅内压,挽救生命。

- 康复治疗:中风患者在生命体征平稳、神经功能缺损症状稳定后应尽早启动康复训练,物理治疗师指导患者进行肢体被动与主动运动训练,从简单的关节屈伸开始,逐渐增加肌力训练强度,预防肌肉萎缩、关节僵硬;作业治疗师借助日常生活活动训练帮助患者恢复自理能力,如穿衣、进食、洗漱等;言语治疗师针对失语、构音障碍患者设计个性化语言康复方案,通过发音练习、词汇拓展、语言交流训练等手段促进言语功能恢复;心理康复也不容忽视,中风后患者常面临身体残疾、生活不能自理等巨大心理压力,容易出现抑郁、焦虑情绪,心理医生适时介入提供心理疏导、支持性治疗,帮助患者重塑信心,积极面对康复过程。

康复治疗是一场持久战,多数患者需持续数月甚至数年才能取得理想效果,家庭支持与社区康复资源整合在其中发挥着关键作用。

中风的预防策略

1、健康生活方式养成:戒烟限酒是首要任务,减少烟草与酒精对身体的伤害,降低血管疾病风险;合理膳食遵循“地中海饮食”模式,多吃蔬菜、水果、全谷物、豆类、鱼类等富含膳食纤维、不饱和脂肪酸与优质蛋白的食物,减少盐、糖、饱和脂肪摄入;坚持规律有氧运动,每周至少 150 分钟中等强度锻炼,如快走、慢跑、游泳等,增强体质、改善血管弹性;维持健康体重,避免肥胖引发代谢综合征,加重心血管负担。

2、慢性病管理:高血压患者需定期监测血压,严格遵医嘱服用降压药物,将血压控制在 130/80mmHg 以下(合并糖尿病、慢性肾病等并发症时需更低);糖尿病患者注重血糖监测与糖化