在人体健康的舞台上,骨骼扮演着至关重要的角色,它支撑起整个身体,保障我们的日常活动顺利进行,随着年龄增长、长期不良姿势、过度使用或损伤等因素影响,“骨质增生”这一骨骼健康问题逐渐进入大众视野,成为许多人困扰的根源。

骨质增生,从医学角度而言,是一种自然的老化现象,但也可能因病理因素加速或加重,当骨骼的关节面因长期磨损、受力不均等原因出现软骨退变时,机体为了稳定关节、分散应力,会在关节边缘及周围骨膜下形成新的骨组织,这就是骨质增生,这种增生的骨质虽然在一定程度上能代偿关节的稳定性,但若生长过度,则会压迫周边神经、血管和组织,引发一系列不适症状,如疼痛、肿胀、麻木、活动受限等,严重影响患者的生活质量。

以膝关节为例,它是人体最大且最复杂的关节之一,也是骨质增生的高发部位,膝关节承担着人体大部分体重,在行走、跑步、上下楼梯等活动中频繁屈伸,一旦发生骨质增生,患者起初可能仅在上下楼梯或长时间行走后感到膝部隐痛,随着病情发展,平地行走也会出现疼痛,关节活动时还可能听到摩擦音,膝关节周围的软组织,如滑膜、韧带,也可能因增生骨质的刺激产生炎症反应,进一步加剧疼痛与肿胀,甚至导致关节畸形,使患者无法正常站立或行走,陷入行动不便的困境。

除了膝关节,腰椎也是骨质增生常见的部位之一,现代人长期久坐办公、弯腰驼背玩手机等不良习惯,使得腰椎长期处于异常受力状态,腰椎椎体边缘出现骨质增生时,可能会压迫脊髓、神经根,若压迫神经根,患者会沿神经走行区域出现放射性疼痛,从腰部一直延伸至臀部、大腿后侧、小腿外侧直至足底,伴有麻木感,严重时可导致下肢无力、肌肉萎缩,影响大小便功能,极大地干扰日常生活,若压迫脊髓,则可能引起腰部僵硬、活动受限,行走不稳,甚至有踩棉花感,如同在松软的棉花上行走一般。

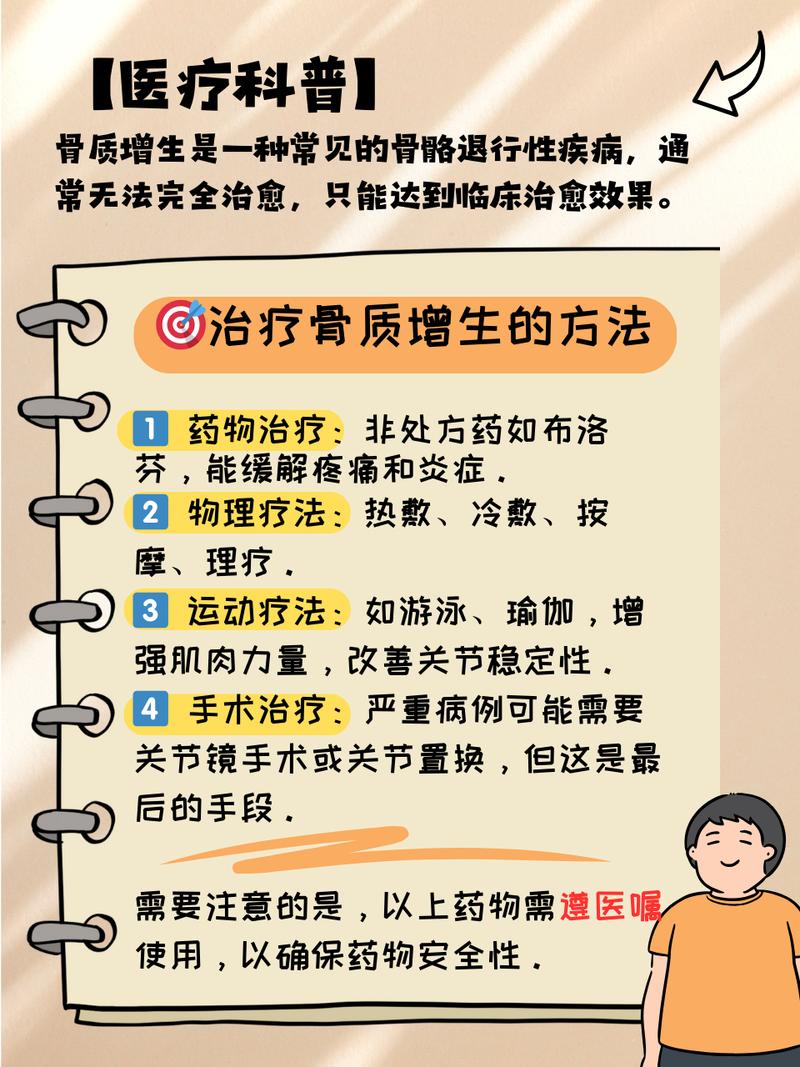

在治疗骨质增生方面,目前主要有非手术治疗和手术治疗两大策略,非手术治疗适用于轻度至中度患者或作为手术前的基础治疗,药物治疗是其中重要一环,常用的非甾体抗炎药,如布洛芬、双氯芬酸钠等,能有效缓解疼痛与炎症,减轻患者痛苦,但需注意的是,这类药物可能会有胃肠道刺激等不良反应,不宜长期大量使用,营养关节的药物,如氨基葡萄糖和硫酸软骨素,被认为有助于修复受损软骨,延缓骨质增生进程,但其效果因人而异,且需长期服用才能显现一定疗效。

物理治疗手段多样,热敷可促进局部血液循环,缓解肌肉紧张与疼痛;冷敷能减轻炎症水肿;超声波、电疗等可深入组织内部,起到消炎、止痛、促进组织修复的作用,针灸通过刺激穴位,调节经络气血运行,对缓解骨质增生引起的疼痛、麻木等症状有独特优势,康复锻炼对于增强肌肉力量、改善关节活动度意义重大,例如针对膝关节骨质增生,患者可在专业人士指导下进行股四头肌等长收缩练习、直腿抬高训练,以及在非负重状态下的膝关节屈伸运动,既能稳定关节,又能避免过度损伤。

对于经严格非手术治疗无效、症状严重影响生活,或出现明显神经受压、关节畸形等严重情况的患者,手术治疗则成为必要选择,常见的手术方式包括微创关节镜手术和开放性手术,关节镜手术具有创伤小、恢复快的优点,通过微小切口将关节镜插入关节腔内,医生可直观观察关节内部结构,清除增生的骨赘、修复受损软骨组织、处理半月板撕裂等问题,开放性手术则适用于病情复杂、骨质增生严重且广泛的情况,如严重的腰椎管狭窄合并骨质增生,手术目的在于彻底减压、重建脊柱稳定性,可能需要植入融合器、螺钉等内固定装置,但手术治疗后仍需遵循医嘱进行康复训练,防止并发症发生,确保治疗效果的持久性。

在日常生活中预防骨质增生同样不容忽视,保持正确姿势是基础,无论是坐姿还是站姿,都应挺胸抬头,维持脊柱正常生理曲度;工作学习时定时起身活动,避免长时间固定一个姿势;合理运动至关重要,选择适合自己年龄和身体状况的运动项目,如游泳、太极拳、瑜伽等,这些运动既能增强肌肉力量,又能减少关节负担;控制体重也是关键,过重会增加关节压力,加速关节磨损,诱发骨质增生;饮食方面,保证摄入富含钙、维生素 D、蛋白质等营养物质的食物,如牛奶、豆制品、鱼类、新鲜蔬果等,为骨骼健康提供充足原料,助力维持骨骼代谢平衡。

骨质增生虽不可避免,但随着我们对它的深入了解以及医学技术的进步,通过科学治疗与积极预防,我们完全能够与之和谐共处,减缓其对生活的冲击,守护骨骼健康,让生命之躯在岁月的长河中稳健前行,绽放活力光彩。 当我们面对骨质增生这一挑战时,不必惊慌失措,早期发现、规范治疗、日常保养环环相扣,每一个环节都是战胜它的有力武器,让我们以积极的态度和科学的方法,拥抱健康骨骼的每一天,向着活力人生大步迈进。