在追求健康与理想身材的旅程中,食物热量控制宛如一把关键钥匙,开启了通往身心和谐之门,它并非严苛的饮食限制,而是对每日能量摄入与消耗的精妙管理,旨在引导我们构建科学合理的饮食架构,让身体获取恰如其分的滋养,同时避免因热量过剩或不足引发的种种健康隐患。

从人体的基本运作机制来看,食物中的热量是维持生命活动、支持身体各系统运转的能量源泉,当我们摄入的热量与身体消耗的热量达成动态平衡时,体重便得以稳定维持;倘若摄入远超消耗,多余的热量便会转化为脂肪囤积于体内,致使体重攀升,增加肥胖及相关慢性疾病的风险;反之,若长期处于热量摄入匮乏的状态,身体会因能量供应短缺而陷入代谢紊乱,影响器官功能、削弱免疫力,甚至干扰正常的生理周期与内分泌平衡。

精准把控食物热量,首要之举是明晰自身的基础代谢率(BMR),基础代谢率代表着身体在静息状态下,为维持心跳、呼吸、体温调节等基本生理机能所消耗的最低能量数值,受年龄、性别、身高、体重、体脂率以及遗传等多种因素的综合影响,借助专业的公式计算或借助现代科技手段如体脂秤、智能手环等设备的测量分析,我们能够相对精准地获取个人的基础代谢数据,一位 25 岁、身高 165 厘米、体重 55 公斤的女性,其基础代谢率大致处于 1200 - 1400 千卡/天的区间范围,这便为后续制定个性化的热量摄入计划奠定了基石,确保日常饮食所提供的热量至少能够满足基础代谢需求,保障身体的正常运转。

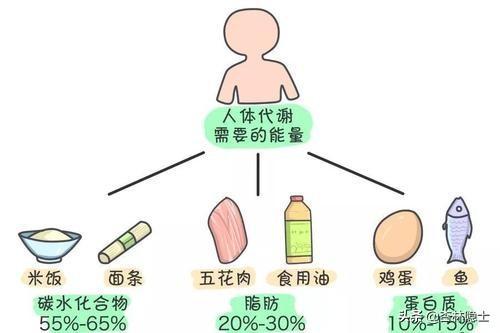

食物的种类选择与合理搭配同样是食物热量控制的关键环节,自然界的食物种类繁多,各类食物的营养成分与热量密度却大相径庭,一般而言,富含膳食纤维的复杂碳水化合物如全麦面包、糙米、燕麦片等,相较于精制谷物,具有较低的热量密度且消化吸收相对缓慢,能够在提供持久饱腹感的同时,平稳释放能量,避免血糖的剧烈波动,是理想的主食选择,优质蛋白质来源如鸡胸肉、鱼虾、豆类及豆制品、蛋类和低脂奶制品等,不仅有助于维持肌肉质量、提升基础代谢水平,还能增强饱腹感,减少其他高热量食物的摄取欲望,而蔬菜、水果作为富含维生素、矿物质和抗氧化物质的营养宝库,大多热量较低,却在肠道健康维护、免疫调节等方面发挥着不可替代的作用,应占据每餐的较大比例。

以一份典型的均衡早餐为例,一份燕麦粥(约 200 克)、一杯牛奶(250 毫升)、一个水煮蛋以及一份蓝莓(100 克),这样的搭配既能满足上午工作学习的能量需求,总热量大约在 400 - 500 千卡左右,且营养全面,相较于单纯食用油炸糕点或高糖饮料搭配的早餐组合,前者在提供稳定能量供应的同时,更有利于血糖的控制与长期的健康管理。

现实生活中的美食诱惑无处不在,如何在社交场合、外出就餐或面对心仪的零食时坚守食物热量控制的底线,考验着每个人的自律与智慧,当出席聚餐宴请时,不妨提前规划好饮食策略,优先选取清蒸、水煮、凉拌等低油低盐烹饪方式制作的菜品,适量品尝肉类佳肴的同时,搭配大量蔬菜与粗粮主食;对于高热量的甜点、油炸物,浅尝辄止即可,将更多的注意力聚焦于与亲友的交流互动之上,若是日常工作间隙感到饥饿难耐,切莫冲动地选择薯片、巧克力等高热量零食,可准备一些低卡健康的替代品如坚果(一小把)、酸奶(无糖或低糖)、水果干等,既能缓解饥饿感,又不至于摄入过多不必要的热量。

在食物热量控制的实践过程中,定期监测与灵活调整同样至关重要,通过记录每日的饮食摄入情况,借助手机应用程序或专门的饮食记录手册,详细记录每餐的食物种类、分量以及预估热量值,我们能够直观地审视自己的饮食习惯是否契合预定的热量目标,每周或每月进行一次体重测量与身体维度的评估,结合体脂率的变化趋势,综合判断当前的热量摄入与消耗是否处于合理范围,若发现体重出现异常波动或未能达到预期的减重/增重目标,应及时反思近期的饮食结构与运动量,适时微调热量摄入标准或优化运动方案。

对于致力于增肌塑形的人群而言,在控制食物热量的基础上,还需根据训练强度与频率适度增加蛋白质与碳水化合物的摄入比例,以确保肌肉修复与生长所需的营养供给;而对于那些希望通过饮食调控减轻体重的个体来说,创造一定的热量缺口固然必要,但切忌过度节食导致身体代谢受损,一般而言,合理的减重速度应控制在每周 0.5 - 1 公斤左右,这一速度既有助于身体逐步适应能量负平衡状态,又能最大程度地保留肌肉量,提升减肥效果的可持续性。

食物热量控制是一项贯穿生活方方面面的系统性工程,它要求我们对自身的身体状况有着深刻的了解,对食物的营养特性具备敏锐的洞察力,同时在日常饮食决策中展现出坚韧不拔的自律精神,唯有如此,我们才能在享受美食带来的愉悦体验之余,巧妙地驾驭食物热量的“缰绳”,驶向健康、活力与自信的人生彼岸,让每一口食物都成为滋养生命的正能量源泉,而非健康的“甜蜜负担”。