本文目录导读:

在我们人体的健康舞台上,血液循环扮演着至关重要的角色,而淤血就像是一场不期而至的“交通堵塞”,给身体各个部位带来诸多困扰,甚至可能引发一系列严重的健康问题。

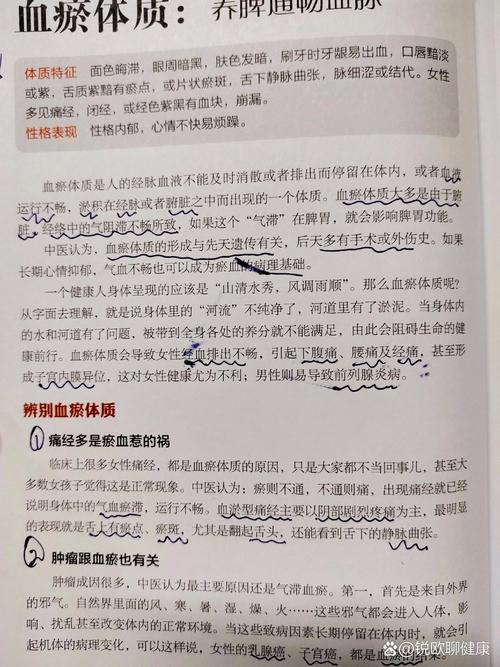

淤血的成因

淤血的形成往往是多种因素共同作用的结果,长时间保持同一姿势是常见诱因之一,比如久坐不动的上班族,腿部血液回流受阻,容易在下肢形成淤血,表现为腿部酸胀、浮肿,尤其是小腿肚,用手指按压时会出现凹陷,恢复较慢,老年人由于身体机能衰退,血管弹性降低,血液流动缓慢,加上可能存在的心脏功能减弱或静脉瓣膜功能不全等问题,也更容易发生淤血现象,像有的老年人脚踝处常出现不明原因的肿胀,可能就是淤血在作祟,意外受伤导致的血管破裂,血液渗出到周围组织间隙中,也会形成局部淤血,例如不小心碰撞或摔倒后皮肤表面出现的青紫瘀斑,就是皮下淤血的直观表现,女性在经期,若经血流出不畅,子宫内也可能残留部分经血,形成宫腔淤血,进而引发痛经、月经量异常等问题,这多与内分泌失调、子宫内膜异位症等妇科疾病相关,还有一些全身性疾病,如肝硬化导致肝脏合成凝血因子功能下降,血液处于高凝状态且易在肝脏内淤积;肾病综合征引起大量蛋白尿,血浆胶体渗透压改变,水分渗出到组织间隙,也可伴发淤血,常见于眼睑、阴囊等部位水肿。

淤血对身体的危害

淤血一旦形成,绝非只是局部的肿胀、疼痛那么简单,它的影响是全方位且深远的,从局部来看,淤血组织会因血液供应相对不足、氧气及营养物质缺乏,代谢废物堆积,进而引发炎症反应,造成组织细胞损伤,以肌肉拉伤后的淤血为例,若不及时处理,周围肌肉组织可能因长期缺血缺氧而变性、坏死,影响肌肉的正常收缩功能,导致肌肉无力、活动受限,恢复时间大幅延长,对于皮肤而言,淤血处的肤色暗沉、色素沉着,严重破坏外观形象,而且皮肤的屏障功能受损,更容易滋生细菌,引发感染,从全身角度讲,大面积的淤血会影响血液循环系统的整体平衡,增加心脏负担,因为心脏需要额外用力将淤积的血液重新泵回心脏,长此以往,可能诱发心力衰竭等心血管疾病,在消化系统方面,胃肠道淤血会导致胃肠黏膜缺血缺氧,影响消化酶分泌和胃肠蠕动,出现食欲不振、消化不良、腹胀腹痛等症状,长期下去还可能导致营养吸收不良,使身体逐渐消瘦、免疫力下降,对于女性而言,长期的盆腔淤血更是妇科健康的“定时炸弹”,除了引发痛经、月经不调外,还可能造成输卵管粘连、卵巢囊肿等疾病,严重影响生育能力,甚至增加患子宫内膜癌、卵巢癌等妇科恶性肿瘤的风险。

淤血的诊断方法

面对淤血可能带来的复杂健康隐患,准确诊断至关重要,医生首先会进行详细的问诊,了解患者的症状发作时间、频率、伴随症状以及既往病史等信息,对于下肢经常莫名肿胀的患者,会询问其工作性质是否需长时间站立或久坐、有无外伤史、家族中有无类似疾病等,随后展开体格检查,通过视诊观察肿胀部位的颜色、形态,是否有静脉曲张等异常血管表现;触诊可感知局部温度、质地,判断有无压痛及波动感,像检查下肢淤血时,按压小腿看凹陷程度及恢复速度来初步判断淤血程度,实验室检查也不可或缺,血常规可查看血红蛋白、红细胞计数等指标,判断是否存在贫血及血液浓缩情况,因为淤血有时会导致局部血液成分改变;凝血功能检测能排查是否存在凝血机制异常引发的出血倾向或淤血不易消散的问题;生化检查中的肝肾功能指标有助于发现因淤血导致的肝肾功能损害,影像学检查更是诊断的“利器”,彩色多普勒超声能够清晰显示血管内的血流方向、速度以及血管壁结构,对于下肢深静脉血栓、腹腔脏器淤血等诊断价值极高;CT 扫描可精确呈现身体各部位的解剖结构变化,对内脏淤血及伴随的占位性病变定位准确;磁共振成像(MRI)软组织分辨率高,尤其适用于神经系统、关节周围等部位淤血的细致评估,能发现微小的出血灶及组织水肿情况。

淤血的治疗与预防

治疗淤血需根据病因、病情严重程度采取针对性措施,对于因外伤引起的局部小面积淤血,在急性期(受伤 48 小时内)可采用冷敷,使血管收缩,减少出血和肿胀,可用冰袋或冷毛巾敷于患处,每次 15 - 20 分钟,每日数次;过了急性期则转为热敷,促进血液循环,加速淤血吸收,用热毛巾或热水袋热敷,温度以感觉温暖舒适为宜,同样每次 15 - 20 分钟,每日 3 - 4 次,同时可外用活血化瘀的药物,如云南白药气雾剂、红花油等,轻轻按摩涂抹于淤血部位,帮助消肿止痛、散瘀通络,若淤血面积较大、疼痛剧烈或伴有活动障碍,可能需要口服非甾体类抗炎药(如布洛芬、双氯芬酸钠等)缓解疼痛,并在医生指导下使用改善微循环的药物,如迈之灵片等促进血液回流,对于因全身性疾病引发的淤血,关键在于治疗原发病,如肝硬化患者需进行保肝、抗病毒、抗纤维化等综合治疗;肾病综合征患者要通过糖皮质激素、免疫抑制剂等药物控制蛋白尿、调节水电解质平衡,从根本上消除淤血的病因。

对于女性经期宫腔淤血,轻者可通过腹部热敷、服用益母草颗粒等中成药调理月经、促进经血排出;若存在子宫肌瘤、子宫内膜异位症等器质性病变,则需根据病情选择手术或其他适宜的治疗方案。

预防淤血同样不容忽视,在日常生活中,应避免长时间保持同一姿势,坐立一段时间后适当起身活动,做一些简单的肢体伸展运动,如踮脚尖、转动脚踝、屈伸膝关节等,促进下肢血液循环;长途旅行时穿上医用弹力袜,借助外部压力帮助静脉回流,减少下肢淤血风险,加强体育锻炼,提高心肺功能和血管弹性,像慢跑、游泳、骑自行车等有氧运动都是不错选择,但要注意运动强度循序渐进,避免过度疲劳导致运动损伤引发淤血,合理饮食也极为重要,多摄入富含膳食纤维、维生素 C、E 及抗氧化物质的食物,如新鲜蔬菜水果、全谷物、坚果等,减少高脂肪、高糖食物摄入,维持血管内皮细胞健康,降低血液黏稠度,防止血液淤积,对于特殊人群,如老年人、孕妇、长期卧床患者等更应关注身体状况,定期体检,早期发现潜在疾病并干预,将淤血隐患扼杀在萌芽状态。

淤血虽看似平常,却潜藏着巨大健康风险,了解其成因、危害、诊断与防治方法,能帮助我们更好地守护身体健康,在这场与淤血的“较量”中占据主动,让生命之河顺畅流淌,远离淤血带来的困扰,拥抱健康活力的生活。

不知道这篇文章是否符合您的需求?如果您对文章的侧重点、篇幅等方面还有其他想法,欢迎随时告诉我,我可以进一步优化。