在北京东城区府学胡同,有一座庄严肃穆的古建筑——文天祥祠,它宛如一颗璀璨的历史明珠,镶嵌在这片充满文化底蕴的土地上。

文天祥祠,又称文丞相祠,始建于明洪武九年(1376年),其旧址乃是文天祥被囚于大都(今北京)时的土牢所在地,这座祠堂坐北朝南,由大门、过厅、享堂组成,面积近600平方米,呈现出典型的两进四合院格局,它是明清两代为祭祀南宋抗元英雄文天祥而建,承载着无数后人的敬仰与怀念之情。

步入文天祥祠,首先映入眼帘的是庭院中的那株枣树,相传,这株枣树为文天祥亲手所植,树的枝干向南自然倾斜,与地面约成45度角,仿佛也在向世人诉说着文天祥那“臣心一片磁针石,不指南方誓不休”的坚定信念,这一奇特的景象,使枣树成为了文天祥祠的独特标识之一,吸引着每一位到访者的目光。

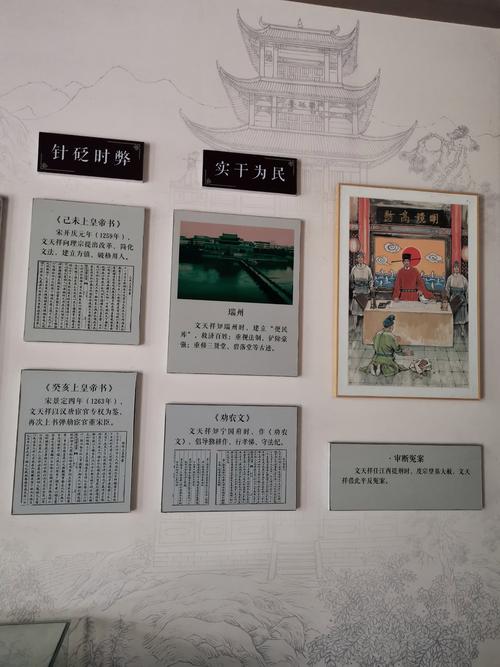

过厅作为“文天祥生平展”的所在,通过大量的文字、图片和实物,生动地展现了文天祥波澜壮阔的一生,从他青少年时期勤奋好学、立志报国,到入仕后为官期间的清正廉洁、不畏权贵;从他起兵抗元、九死一生的英勇奋战,到兵败被俘后的威武不屈、视死如归,每一段历史都如同一幅幅画卷,在我们眼前徐徐展开,在这里,我们看到了文天祥在国家危难之际挺身而出的担当,看到了他在困境中坚守民族气节的坚韧。

再往后走,便是享堂,堂内供奉着文天祥的塑像,这尊塑像高约1.5米,身着丞相服,头戴高冠,手执笏板,面容安详而又庄重,在供桌的两侧,竖立着三块石碑,分别为明代《宋丞相信国文公像》碑、明代《宋文丞相传》碑和清代《重修碑记》碑,这些石碑不仅是历史的见证,更是对文天祥一生功绩的高度评价,享堂的东西两侧墙壁上,还镶嵌着多块石碑,其中有唐代《云麾将军李秀碑》断碑制作的两件柱础和清代《云麾将军断碑记》碑,以及明代“教忠坊”石刻匾额和明代《过文先生祠》碑等珍贵文物。

文天祥,作为南宋末年著名的政治家、文学家、爱国诗人和抗元名臣,与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”,他生活在一个风雨飘摇的时代,国家面临着生死存亡的严峻考验,1275年,元军大举南下,文天祥不顾个人安危,散尽家产,招募豪杰,组建义军,奋起抵抗元军,由于力量悬殊,他最终兵败被俘,在被囚禁的四年中,元朝统治者对他威逼利诱,想让他投降,为元朝效力,但文天祥始终坚贞不屈,保持着崇高的民族气节,他在狱中写下了千古传诵的《正气歌》,“天地有正气,杂然赋流形,下则为河岳,上则为日星,于人曰浩然,沛乎塞苍冥……”这首诗展现了他大义凛然的高尚品格和对国家的忠诚之志。

站在文天祥祠的庭院中,仿佛能够穿越时空,感受到当年文天祥在这里的生活气息和他那颗炽热的爱国之心,他的事迹和精神,成为了这座祠堂的灵魂所在,吸引着无数人前来参观凭吊,这里不仅是一座历史建筑,更是一个传承和弘扬爱国主义精神的重要场所,每一块砖瓦、每一株草木,都似乎在默默地讲述着文天祥的故事,激励着后人在面对困难和挑战时,要坚守信念,不忘初心,为了国家和民族的利益,不惜牺牲自己的一切。

如今,文天祥祠已成为北京市东城区爱国主义教育基地和官德教育基地,它以其深厚的历史文化底蕴和独特的教育资源,为人们提供了一个了解历史、学习先烈精神的重要平台,无论是学生、干部还是普通民众,都能在这里受到一次深刻的思想洗礼和文化熏陶。

文天祥祠,它见证了历史的沧桑变迁,也承载着中华民族的精神传承,它将永远屹立在那里,向世人讲述着文天祥的英雄事迹,激励着一代又一代的人为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗,让我们怀着崇敬之心,走进文天祥祠,感受那源远流长的历史与精神的力量吧!