在现代医学的广袤领域中,医疗影像诊断宛如一盏明灯,照亮了疾病诊断的幽径,成为临床诊断不可或缺的关键力量,它犹如医生的“火眼金睛”,穿透人体表象,洞悉内部奥秘,为精准医疗奠定坚实基石。

医疗影像诊断的历史源远流长,从早期简单的 X 光检查起步,逐步发展至如今多元化、高精度的技术体系,X 光凭借其穿透性,使人体骨骼与组织的影像得以呈现,在骨折诊断、肺部病变筛查等方面成效斐然,曾开启了医学可视化诊断的新纪元,其局限性也不容忽视,对于软组织细微结构与功能的展现稍显逊色。

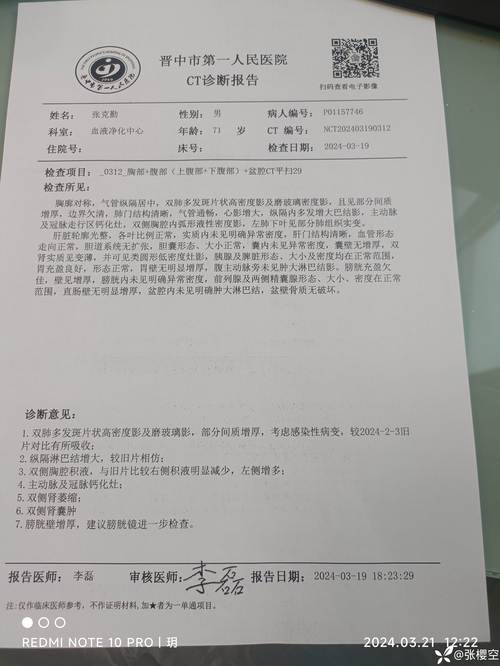

随着科技浪潮的奔涌,计算机断层扫描(CT)横空出世,CT 以 X 光为基础,通过多角度的 X 线束对人体进行断层扫描,再经计算机处理重组,生成高分辨率的横断面图像,其优势尽显于对头部、胸部、腹部等复杂部位病变的精确诊断,无论是脑内出血、肿瘤,还是肺部微小结节、肝脏占位性病变,都能清晰捕捉,且能进行三维重建,全方位观察病灶形态、大小及与周围组织的关系,极大提升了诊断的准确性与可靠性。

磁共振成像(MRI)则另辟蹊径,利用磁场与射频脉冲使人体内氢质子共振成像,其对软组织的分辨力超群,在神经系统疾病诊断中独领风骚,如脑血管病变、脊髓病变、脑部肿瘤等;于肌肉骨骼系统,可精准评估关节软骨、韧带、肌腱等损伤;在心血管疾病领域,对心肌病、心肌梗死等病变的定性、定量诊断意义非凡,还能无创地显示心脏结构与功能,为临床治疗提供详尽依据。

超声检查以其便捷、实时、无辐射的特性,广泛应用于临床各科室,腹部超声可探查肝、胆、胰、脾、肾等脏器形态与病变;妇产科超声则是孕期胎儿健康监测的得力助手,从孕早期胚胎着床情况到后期胎儿生长发育、胎盘位置与功能等均能动态评估;心血管超声能直观呈现心脏瓣膜活动、心腔结构与血流动力学变化,是心脏病诊断与治疗随访的重要工具。

正电子发射断层显像(PET)与单光子发射计算机断层显像(SPECT),借助放射性核素示踪技术,从分子水平反映人体代谢与功能状态,PET - CT 将 PET 与 CT 完美融合,一次检查既能获取精细解剖图像,又能精准定位病变部位的代谢活性,在肿瘤分期、疗效评估、复发监测以及神经精神疾病研究等方面大放异彩,为疑难病症的诊断与治疗策略制定提供独特视角。

在实际应用中,医疗影像诊断为临床诊疗决策提供了坚实支撑,当患者出现不明原因的腹痛时,一系列影像检查可逐步排查病因,先经腹平片初步判断有无肠梗阻、穿孔等急腹症迹象;若怀疑有脏器病变,超声检查可快速筛查肝、胆、胰、脾、肾等常见腹部脏器;必要时行 CT 增强扫描,进一步明确病变性质、范围及血供情况,精准鉴别炎症、肿瘤或其他特殊病变,从而指导医生制定针对性治疗方案,避免盲目手术或保守治疗带来的风险与延误。

在肿瘤诊疗领域,影像诊断更是贯穿全程,从早期筛查发现微小病灶,到术前精准分期确定手术可行性与切除范围,再到术后随访监测复发与转移迹象,各类影像技术协同发力,例如肺癌患者,低剂量胸部 CT 筛查可早期揪出肺部小结节,经 PET - CT 检查明确良恶性及全身转移状况后,指导手术、放疗、化疗或靶向治疗等综合治疗方案实施;后续定期复查胸部 CT、头颅 MRI、骨扫描等,严密监控病情动态变化,及时调整治疗策略,显著提高患者生存率与生活质量。

尽管医疗影像诊断技术日新月异,但也面临诸多挑战,影像设备价格昂贵、运行维护成本高,限制了部分基层医疗机构的普及应用;不同技术水平的医生对影像解读存在差异,可能导致诊断偏差;少量患者因体内金属植入物、幽闭恐惧症等无法接受某些检查,需探寻替代方案;影像诊断虽精准,但仅依靠影像有时难以明确诊断罕见病或复杂综合征,仍需结合临床、检验等多学科信息综合判断。

展望未来,医疗影像诊断将继续蓬勃发展,技术创新如量子成像、光声成像等有望突破现有瓶颈,实现更高分辨率、更精准的功能与分子成像;人工智能辅助诊断系统将深度融入临床流程,快速、精准地分析海量影像数据,减少人为误差;便携、低成本影像设备研发将为偏远地区与基层医疗赋能,实现医疗资源均衡分布;多模态影像融合技术将进一步深化,全方位呈现人体生理病理状态,为个性化医疗、精准医疗开辟广阔天地,持续守护人类健康防线,在医学征程中续写辉煌篇章,成为攻克疾病的强大武器,让更多患者受益,迎接健康的曙光。