中风,医学上称为脑卒中,是一种严重威胁人类健康的脑血管疾病,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点,给患者个人、家庭和社会都带来了沉重的负担,深入了解中风的相关知识,对于预防和应对这一疾病至关重要。

中风可分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中两大类型,缺血性脑卒中是由于脑部血管阻塞,导致局部脑组织缺血缺氧而坏死;出血性脑卒中则是因为脑血管破裂,血液溢出到脑组织中,压迫脑细胞并损害其功能,无论是哪种类型的中风,其发病机制都较为复杂,涉及血管壁病变、血流动力学改变、血液成分异常以及遗传等多种因素。

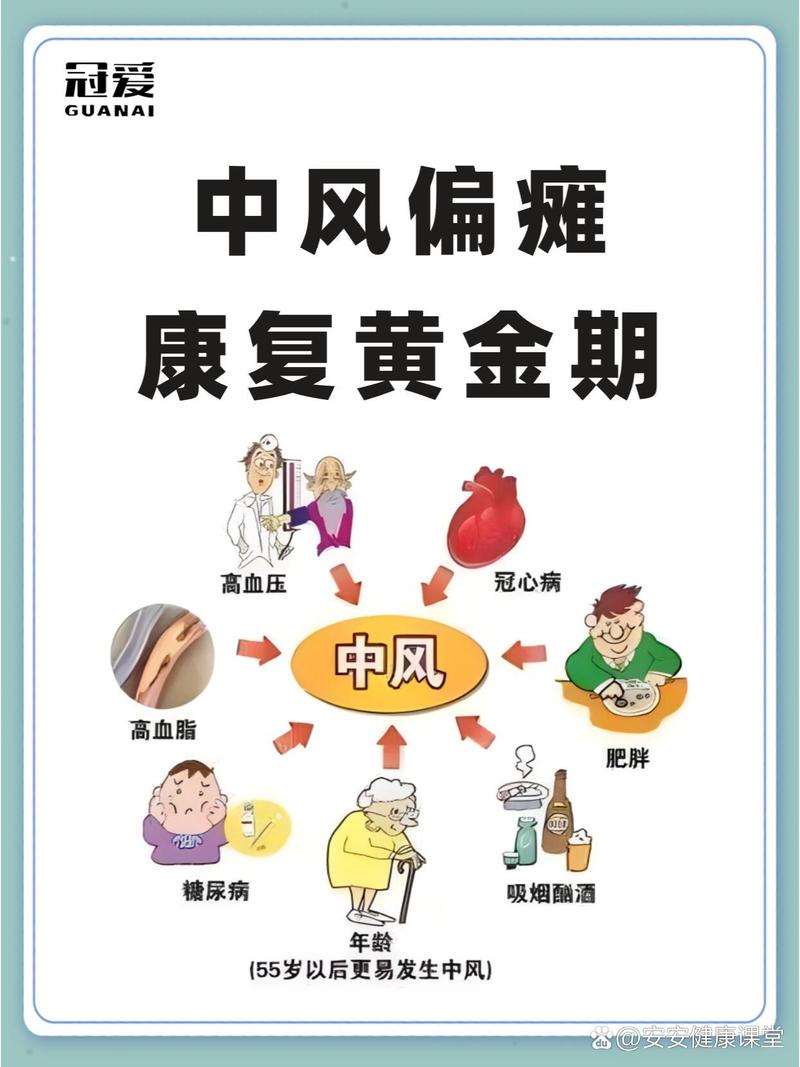

高血压是中风最重要的危险因素之一,长期的高血压会使血管内皮受损,动脉粥样硬化斑块逐渐形成,血管壁增厚、变硬、弹性降低,管腔狭窄,血流受阻,当血压急剧升高时,还可能直接导致脑血管破裂出血,糖尿病也是引发中风的关键因素,糖尿病患者血糖长期处于高水平,会损害血管内皮细胞,促进动脉粥样硬化的发生和发展,同时增加血液黏稠度,使血小板聚集性增强,容易形成血栓堵塞血管,高血脂症同样不容忽视,尤其是血液中胆固醇、甘油三酯等脂质成分升高,会导致脂质在血管壁沉积,形成粥样硬化斑块,一旦斑块破裂脱落,就会随血流阻塞远端血管,引发中风,吸烟、酗酒、肥胖、缺乏运动等不良生活习惯以及年龄增长、家族遗传等因素,也都与中风的发生密切相关。

中风的症状多种多样,且往往突然发作,常见的症状包括一侧肢体无力或麻木、言语不清、口角歪斜、流口水、头痛头晕、视力模糊、行走不稳甚至跌倒、意识障碍等,这些症状可能在瞬间出现,也可能在短时间内逐渐加重,有些中风患者在发病初期症状并不典型,容易被忽视或误诊,有些患者可能仅表现为轻微的手部无力或言语稍不利落,休息后似乎有所好转,但这可能是短暂性脑缺血发作(TIA)的表现,是中风的重要预警信号,一旦发现身体出现上述异常症状,应立即就医,争取宝贵的治疗时间。

中风的治疗强调“时间就是大脑”,早期诊断和及时有效的治疗可以显著降低患者的致残率和死亡率,对于缺血性脑卒中,溶栓治疗是目前最有效的治疗方法之一,在发病后的特定时间窗内(一般为 3 - 4.5 小时),通过静脉注射溶栓药物,可以溶解血栓,恢复脑部血流灌注,但对于出血性脑卒中,则需根据出血量、出血部位等情况,采取保守治疗或手术治疗,保守治疗包括控制血压、降低颅内压、止血等措施;若出血量较大或病情危重,可能需要进行手术清除血肿、降低颅内压,除了急性期的治疗,中风后的康复治疗同样重要,康复治疗应在患者生命体征稳定后尽早开始,包括物理治疗(如运动疗法、理疗)、作业治疗(如日常生活活动训练、手工艺制作)、语言治疗(针对失语症患者)等多个方面,通过系统的康复训练,可以帮助患者改善肢体运动功能、提高语言能力和日常生活自理能力,最大程度地恢复生活状态和社会功能。

预防中风的发生,关键在于控制危险因素,养成健康的生活方式,在日常生活中,人们应合理饮食,减少盐、糖、油脂的摄入,多吃蔬菜、水果、全谷物等富含膳食纤维的食物,保持营养均衡,适量运动,每周至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等,也可适当进行力量训练,有助于控制体重、降低血压和血脂,戒烟限酒也是预防中风的重要举措,吸烟和过量饮酒都会对血管造成损害,增加中风的风险,定期体检,监测血压、血糖、血脂等指标,一旦发现异常及时采取措施进行治疗和干预,对于有中风家族史的人群,更应加强预防意识,积极调整生活方式,必要时可在医生指导下服用阿司匹林等抗血小板聚集药物进行一级预防。

中风作为一种严重的脑血管疾病,虽然具有极高的危险性,但并非不可预防和治疗,通过对中风病因、症状、治疗和预防等方面的深入了解,提高公众的健康意识和自我保健能力,我们可以更好地应对这一疾病,降低其对人类健康的危害,为患者带来康复的希望,为社会减轻医疗负担,随着医学研究的不断深入和医疗技术的不断进步,相信未来在中风的防治领域将会取得更大的突破和成就,为人类的健康保驾护航。