37℃已成历史:人类体温越来越低意味着什么

随着社会的进步、科技的发展,体力劳动在人类的生产活动占比越来越低 ,而脑力劳动占比越来越高。与上述趋势相适应的是,人类的户外活动也显著减少。再加上食物更为精致,能耗比更高,这些,可能是造成人类体温总体降低的原因吧。

至于对人类的影响,我的看法是弊大于利。因为病毒一般都是不耐高温的,因此人的体温降低,就意味着对病毒抵抗力的下降,就意味着更多原本对人类无法构成威胁的未知病毒有了对人体侵犯的机会。

虽然随着科技的进步,人类医疗技术更为发达,但古语云:道高魔涨。人类在与病毒的这场竞赛中最终能否完胜,还真不容乐观。这两年把全世界折腾得七荤八素的新冠疫情就是最明白不过的警示,更不要说致死率高达百分之九十的埃博拉病毒了。

从这个角度也同样印证了“科技是柄双刃剑”这一论断。

这个简直就是胡说八道,完全没有任何依据的伪科学;我们以前的体温测量主要是腋下或肛门为主,其实就是相当于测量体内温度,这个是在37℃,体内温度相对比较稳定和准确,更接近我们的真实体温,但是测量一次需要耗时10-15分钟左右,需要较长的时间测量才更加准确;而这次疫情测量的是体表温度,测一次大概需要1秒左右,体表温度本来就低于体内温度;同时,体表温度受到风,雨,雪以及个体活动量等影响会有相当大的误差,这个测量主要是排除体表温度过高人群,而不是要测量你的真实体温,如果你想测量真实体温麻烦你去医院重新做一次肛门或腋下的温度测量,你会发现又回到37℃了;总感觉一些伪科学的在哪吼我们的抵抗力降低了,我们破坏了地球了,都是一群别有用心的在那贩卖焦虑,跟着吼的人不是坏就是蠢,智商是个好东西,遇事麻烦多思考,别一天天的瞎吼叫。

人体温度越来越低,最大的原因是全球气候变暖。其次是环境污染、化工产品等等对人体的损害、人类的体力劳动强度下降等等。

1,体温降低,心跳减慢,人类寿命增长。这是人们的希望,是好消息。

2,体温降低,免疫力下降,癌症发病率将明显升高。传染病爆发的可能性越来越大。这些年细菌感染逐渐减少,病毒感染越来越多,这是明显的趋势。

3,体温降低,人类种族结构发生改变。体温降低,应该是几十年,甚至可能从工业革命以后发生的事情。如今体温下降,外加新冠疫情侵袭,欧美人种恐怕越来越少,濒临灭绝。

这里面的生理病理机制很复杂,恐怕专家们捯不清楚。反正我先痛快痛快。看欧美西方,这些年都干了什么?在非洲挖地三尺,在美洲种族灭绝,在亚洲坏事做绝,地球是容不下他们了。

人的正常体温是多少?多少度才算发烧

(医患家特约回答:天津医科大学第二医院张医生)

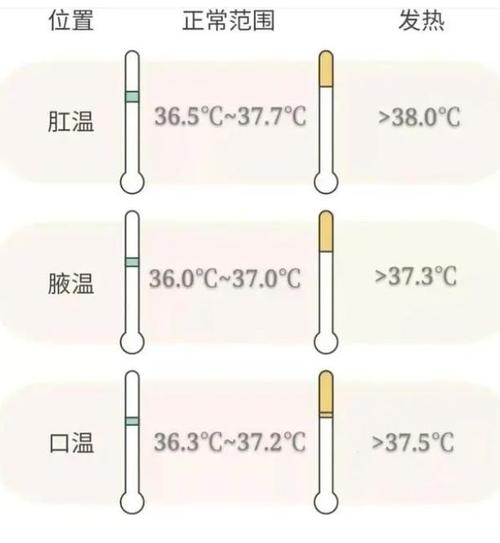

正常人一般的体温波动在36-37℃,不同的测量部位(如腋测法、口测法、肛测法等)以及不同的测量工具(水银体温计、电子体温计、红外线体温计),得出的体温结果会有少许差异,其中以肛温最接近人体的核心温度,最为准确,但测量起来不太方便,临床上还是以水银体温计,采取腋测测量体温,最为多见。随着技术的发展,电子体温针、红外线体温针,以其方便、减少交叉感染,在最近的新型冠状病毒肺炎的筛查中也广为应用。

临床上一般以口温超过37.3℃认为是发热。当然,体温不是一成不变的,也容易受体内外因素的影响而有少许波动,如下午体温较早上略高,剧烈运动、体力劳动或者进餐后体温也会略高,女性月经期和妊娠期体温较平时略高,青壮年体温略高于老年人,高温环境对体温也有影响。但总体来说,体温波动不超过1℃。近几个月,新型冠状病毒肺炎的流行,体温成了一个敏感的话题。那么,体温升高了,我们该怎么处理呢?

首先,我们知道新型冠状病毒的潜伏期是1-14天,多为3-7天。如果一个人在发病前两周内没有任何流行病学史,也没有出现聚集性发病的情况,仅仅是低热(低于38℃),可以暂时居家观察,多饮水,多休息、调整心态,避免焦虑紧张,居家期间如果体温下降,症状好转,可以继续居家观察;如果体温控制不佳,或者出现了高热,或者又出现了其他不舒服的症状,如干咳、乏力、腹泻等等,建议一定到正规医院的发热门诊,由专门的医护进行鉴诊排查。

如果一个人在发病前两周内有流行病学史,或者有聚集性发病的情况,不论出现何种身体不适的症状,即使是低热,也建议尽快到就近的发热门诊就诊,由专门的医务人员进行鉴别诊断,如果疑似,需要做相关的检查,必要时进行新冠病毒的核酸检测,明确是否为新型冠状病毒感染。

虽然目前国内疫情得到基本控制,但国外确诊数量还在不断增加,当前形势下,我国除了积极救治国内确诊的病例以外,也要防范国外输入病例对国内的影响,对于从国外回来的人员进行定点隔离是有必要的。因此,对于我们每个人来说,还是不能放松警惕,还是要尽量少出门,少到人多的地方扎堆,少接触其他人,保持人与人之间的距离,出门一定记得带上口罩,多锻炼身体,避免心情紧张焦虑。针对国外的输入,国家及各个省市也都在积极采取多种措施,尽量减少或避免输入病例对国内的影响,做好对输入病例的诊治和安置工作。