在现代社会的快节奏生活中,慢性病犹如隐藏在暗处的“健康杀手”,悄无声息地侵蚀着人们的身心健康,给家庭和社会带来了沉重的负担,高血压、糖尿病、心脑血管疾病、癌症等慢性病的高发态势,已然成为全球性公共卫生难题,其长期性、复杂性和难治愈性,使得对慢性病的防治工作迫在眉睫且任重道远。

慢性病的发生并非偶然,往往是多种不良生活方式长期累积的结果,不健康的饮食习惯,如高盐、高糖、高脂肪饮食,过度摄入加工食品和快餐,导致营养失衡,使身体代谢紊乱,为慢性病的发生埋下伏笔,长期缺乏运动,肌肉力量减弱,心肺功能下降,新陈代谢减缓,不仅降低了身体的免疫力,还容易引发肥胖症,而肥胖又是众多慢性病的重要危险因素,吸烟和过量饮酒也是慢性病的重要诱因,香烟中的尼古丁、焦油等有害物质,可损害血管内皮细胞,增加动脉粥样硬化的风险,进而引发心脑血管疾病;酒精摄入过多则会影响肝脏、胃肠道等多个器官的功能,增加患肝病、胃癌等疾病的可能性,长期精神压力过大、睡眠不足等心理社会因素,也会通过神经内分泌系统影响身体的正常生理功能,导致血压升高、血糖波动等,进一步促进慢性病的发展。

慢性病的危害不容小觑,它不仅严重影响患者的生活质量,使其长期遭受身体不适和疼痛的折磨,还会引发一系列并发症,甚至危及生命,糖尿病患者可能会出现视网膜病变导致失明、肾功能衰竭而需要透析或肾移植、神经系统病变导致感觉障碍和肢体坏疽等严重并发症;高血压患者若血压控制不佳,容易并发心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病,造成偏瘫、失语甚至死亡等严重后果,而且,慢性病的治疗周期长、医疗费用高,给家庭带来了巨大的经济压力,同时也占用了大量的医疗资源,影响了整个社会的医疗保障体系的正常运行。

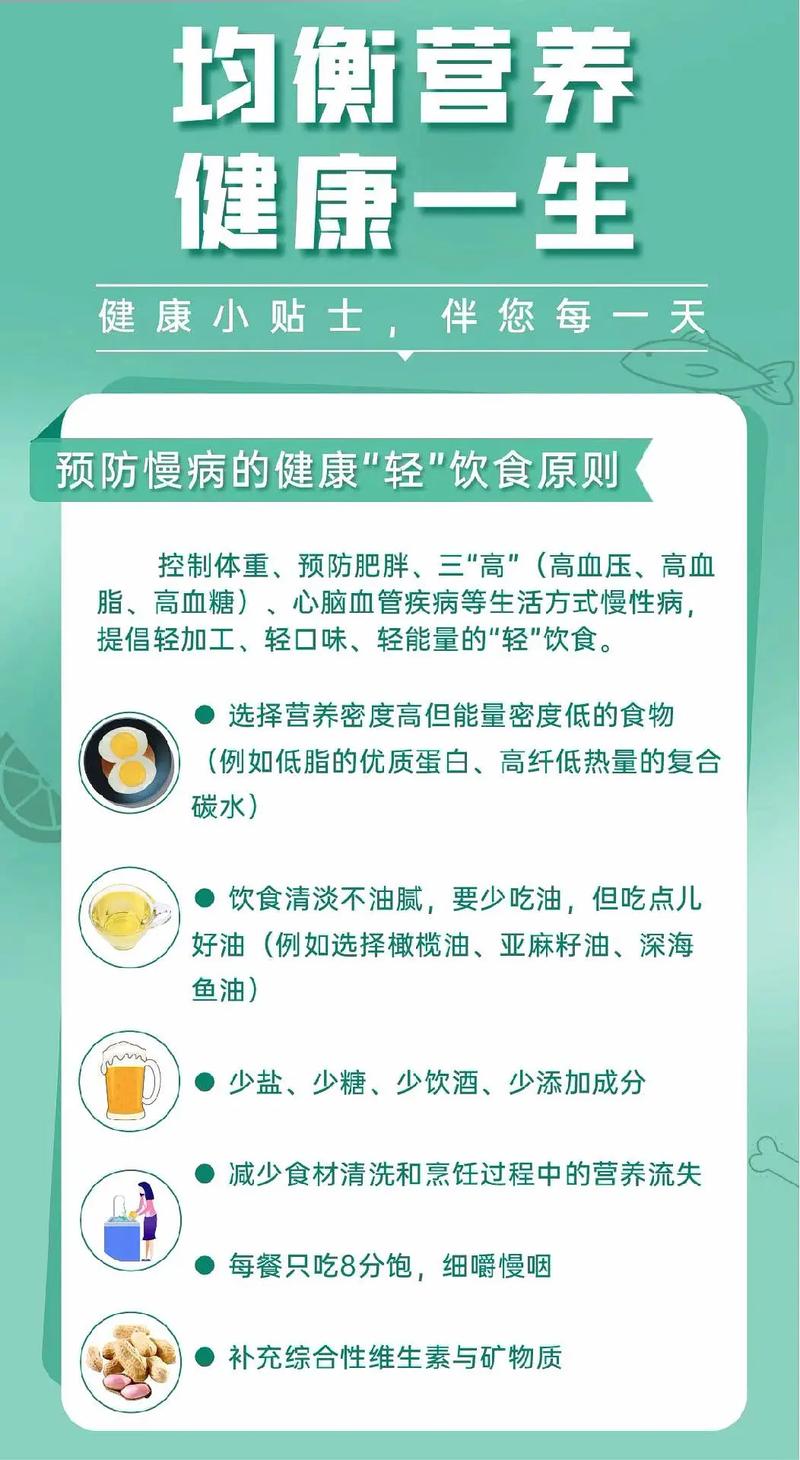

面对慢性病的严峻挑战,我们应积极采取有效的防治措施,构建全方位的健康防护网,健康的生活方式是预防慢性病的基石,在日常生活中,我们应保持均衡的饮食,增加蔬菜、水果、全谷物、优质蛋白质的摄入,减少盐、糖和饱和脂肪的摄取量,倡导清淡饮食,避免暴饮暴食,坚持适量的运动,每周至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳、骑自行车等,也可结合力量训练,增强肌肉力量,提高基础代谢率,戒烟限酒、保持良好的心态和充足的睡眠,学会应对压力和调节情绪,都是维护身体健康不可或缺的环节。

定期体检和筛查是早期发现慢性病的关键手段,许多慢性病在初期往往没有明显的症状,容易被忽视,而一旦出现症状时,病情可能已经较为严重,定期进行全面的身体检查,包括身高、体重、血压、血糖、血脂、肝功能、肾功能等指标的检测,以及针对特定人群的癌症筛查项目,如乳腺癌、宫颈癌、肺癌等常见癌症的筛查,有助于及时发现身体的异常变化,做到早诊断、早治疗,从而提高疾病的治愈率和生存率。

对于已经患有慢性病的患者,规范的治疗和科学的自我管理至关重要,患者应严格遵循医生的治疗方案,按时服药、定期复诊,积极配合治疗,同时要主动学习疾病的相关知识,了解疾病的发生发展过程、治疗方法和注意事项,提高自我管理能力,糖尿病患者要学会正确使用胰岛素或口服降糖药物,掌握血糖监测的方法,合理调整饮食和运动量;高血压患者要注意测量血压,根据血压波动情况调整降压药物的剂量,并注意低盐饮食和适度运动,患者还应加强与家人、朋友和医护人员的沟通交流,获得心理上的支持和帮助,树立战胜疾病的信心。

在社会层面,政府和社会各界也应承担起相应的责任,共同推进慢性病防治工作的开展,政府部门应加大对慢性病防治的投入,制定相关政策和法规,完善医疗卫生服务体系,加强对公众的健康教育和宣传,提高全民的健康素养和防病意识,医疗机构要加强专业人才队伍建设,提高慢性病的诊疗水平,开展多学科协作的综合诊疗模式,为患者提供更加优质、高效的医疗服务,社区卫生服务机构应充分发挥基层医疗的作用,建立居民健康档案,开展慢性病患者的健康管理和随访服务,为患者提供便捷的医疗咨询和康复指导,媒体、学校、企业等社会组织也应积极参与到慢性病防治的宣传教育活动中来,营造全社会关注健康、重视慢性病防治的良好氛围。

慢性病防治是一项长期而艰巨的任务,需要政府、社会、家庭和个人的共同努力,让我们从现在做起,从自身做起,积极践行健康的生活方式,加强疾病的预防和控制,共同守护生命的绿洲,筑牢健康防线,为建设一个健康、和谐的社会贡献力量!只有每个人都行动起来,才能有效遏制慢性病的蔓延趋势,降低慢性病的发病率和死亡率,提高全民的健康水平和生活质量,让健康之花在每一个角落绽放,让生命之树常青不衰。