本文目录导读:

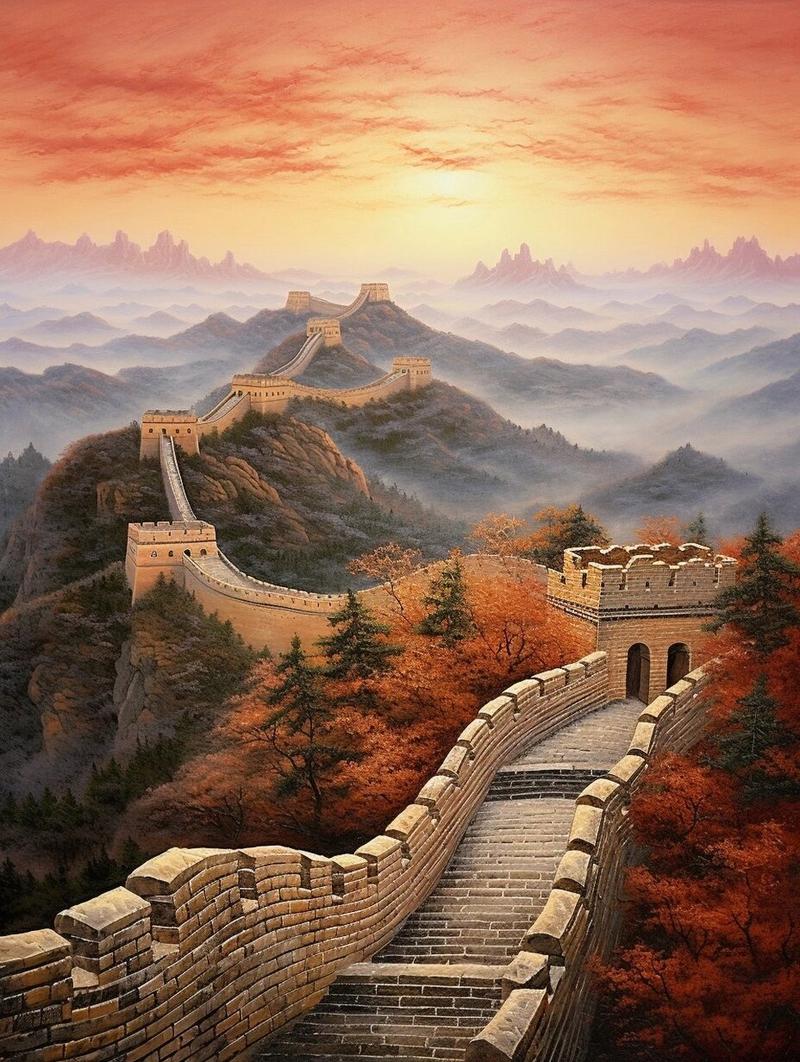

在中华大地的北方,蜿蜒盘旋着一条雄伟壮观的建筑——长城,它如同一条巨龙,跨越崇山峻岭,奔腾于草原沙漠,见证了中华民族数千年的风雨沧桑,成为了中华民族的瑰宝和精神象征。

历史沿革

长城的修筑历史可以追溯到西周时期,当时周王朝为了防御北方游牧民族的侵扰,曾筑连续排列的城堡“列城”以作防御,春秋战国时期,列国争霸,各国根据各自的防守需要在边境上修筑起长城,最早建筑的是公元前7世纪的楚方城,其后齐、韩、魏、赵、燕、秦、中山等大小诸侯国家都相继修筑了“诸侯互防长城”。

秦始皇统一六国后,将各国长城连接起来,并进行大规模的修缮和扩建,形成了最初意义上的“万里长城”,此后,汉朝、明朝等朝代都相继对长城进行了修筑和加固,使得长城的防御体系更加完善,规模更加宏大,明朝时期为了防范北方蒙古等少数民族的侵扰,明太祖朱元璋下令修建了明长城,这也是目前人们所见到的长城的主要部分。

建筑特色

长城作为一项宏伟的军事防御工程,其建筑结构复杂而精巧,它主要由城墙、敌楼、关城等多种防御工事所组成,形成了一个完整的防御工程体系,长城的建筑材料多样,有土墙、石墙、砖墙等,根据不同的地理环境和战略需求进行选择,在山区,长城多依山而建,利用险峻的地势增强防御能力;在平原地区,则多采用夯土或砖石结构,以确保城墙的坚固耐用。

长城的建筑技术也极为精湛,墙体宽厚坚固,墙顶可容多人并行,且设有马道,便于守城部队机动,在城墙的两侧,还建有大量的烽燧(烽火台),用于瞭望敌情、传递消息,一旦发现敌情,白天施烟,夜间举火,迅速将信息传递给后方,以便及时组织防御,这种设计充分体现了古代劳动人民的智慧和创造力。

文化意义

长城不仅仅是一道军事防御工程,更是中华民族精神和文化的象征,它体现了中华民族坚韧不拔、自强不息的民族精神,也见证了中华民族在抵御外侮、保卫家园过程中的英勇斗争,长城的修建,凝聚了无数劳动人民的智慧和汗水,是中国古代工程技术水平的集中体现,长城也是中外文化交流的重要桥梁,在汉朝时期,长城的修筑并没有完全阻断中外交流,反而促进了丝绸之路的开通,使得中国的丝绸、瓷器等商品远销海外,同时也引进了国外的文化和技术,这种开放包容的文化态度,为中华民族的繁荣和发展注入了新的活力。

现代保护

随着时代的变迁和社会的发展,长城的保护工作日益受到重视,近年来,中国政府和社会各界力量积极投入人力和财力,对长城进行了大规模的修复和保护工作,加强了对长城周边环境的治理和保护,防止了水土流失和生态破坏等问题的发生,为了提高公众对长城保护的意识,政府还开展了一系列宣传教育活动,通过举办长城文化节、长城摄影展等活动,让更多的人了解长城的历史和文化价值,激发他们保护长城的热情和责任感,加强了对长城旅游的管理和规范,防止了过度开发和破坏行为的发生。

长城作为中华民族的瑰宝和世界文化遗产,承载着中华民族的历史、文化和精神,我们应该倍加珍惜和保护这一伟大的建筑奇迹,让它永远屹立在中华大地上,见证中华民族的伟大复兴和繁荣昌盛。