本文目录导读:

在当今高度互联的数字时代,网络安全已成为组织和个人不可忽视的重大挑战,随着技术的飞速发展,网络攻击手段日益狡猾和复杂,从简单的病毒、木马到高级持续性威胁(APT),无一不在试图突破我们的防御,构建一个高效、智能的入侵检测系统(IDS)显得尤为重要,它如同一道坚固的防线,守护着信息资产的安全与完整,本文将深入探讨入侵检测系统的设计原理、关键技术、实施策略及未来趋势,旨在为读者提供全面而深入的理解。

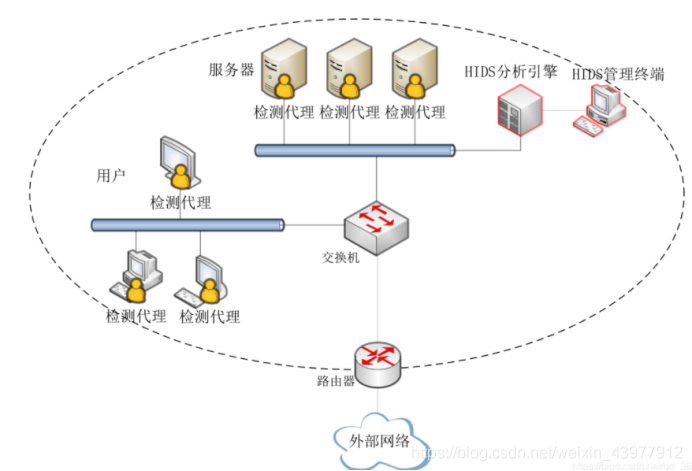

入侵检测系统的基础框架

入侵检测系统的核心任务是监控网络流量、系统活动或用户行为,以识别并响应潜在的安全威胁,其工作原理基于对“正常”行为的学习和偏离这些模式的异常检测,IDS通常由以下几个关键组件构成:

1、数据采集器:负责收集网络数据包、系统日志、应用程序行为等信息,为后续分析提供原始数据。

2、预处理模块:对采集到的数据进行清洗、格式化和标准化,以便有效提取特征。

3、检测引擎:运用各种算法(如统计分析、机器学习、行为分析等)对预处理后的数据进行分析,识别出可能的入侵行为。

4、响应机制:一旦检测到入侵迹象,立即触发警报、阻断恶意流量或采取其他预设措施,减少损害。

5、管理界面:为用户提供直观的操作平台,用于配置策略、查看报告、调整参数等。

关键技术解析

- 人工智能与机器学习:近年来,AI和ML技术的应用极大地提升了IDS的检测能力,通过深度学习模型,如卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN),系统能够自动学习正常与异常行为的微妙差异,提高准确率并降低误报率,使用长短期记忆网络(LSTM)处理时序数据,可以有效识别出长期隐蔽的攻击模式。

- 行为分析:除了传统的基于规则和签名的检测方法外,行为分析成为新一代IDS的重要特征,它通过建立用户或系统的行为基线,实时监测任何偏离正常模式的活动,从而发现未知威胁,这种方法特别适用于内部威胁和零日攻击的检测。

- 云原生与分布式架构:随着云计算的普及,IDS也逐步向云原生和分布式架构转型,以适应大规模、动态变化的环境,这种架构不仅提高了系统的可扩展性和灵活性,还能实现跨数据中心的统一安全管理,有效应对分布式拒绝服务(DDoS)等大规模攻击。

实施策略与最佳实践

1、分层防御:采用多层防御策略,结合防火墙、入侵预防系统(IPS)、端点保护等多种安全措施,形成立体防御体系。

2、持续更新与迭代:鉴于网络威胁不断演变,定期更新IDS的规则库、训练模型,以及进行系统升级,是保持其有效性的关键。

3、最小权限原则:合理配置访问控制,遵循最小权限原则,限制非必要权限,减少潜在的攻击面。

4、综合日志分析:整合来自不同源的日志数据,利用大数据分析技术,提高威胁检测的准确性和响应速度。

5、人员培训与意识提升:加强员工的安全意识和技能培训,使其成为企业安全的最后一道防线。

未来展望

随着物联网(IoT)、人工智能(AI)、区块链等新兴技术的发展,未来的入侵检测系统将面临更多机遇与挑战,更加智能化、自动化的检测技术将进一步提升系统的效能;隐私保护、数据安全等问题也将促使IDS向更高级别的可信计算和隐私增强方向发展,跨域、跨平台的协同防御将成为常态,要求IDS能够与其他安全解决方案无缝集成,共同构建起更加坚固的网络安全防护网。

构建一个高效、智能的入侵检测系统是一项复杂而持续的任务,它要求我们紧跟技术发展趋势,不断创新和完善策略,以应对日益严峻的网络安全形势,在这个过程中,人与技术的协同合作将是成功的关键,只有这样才能确保在数字化浪潮中稳健前行,保护好每一份宝贵的信息资源。