本文目录导读:

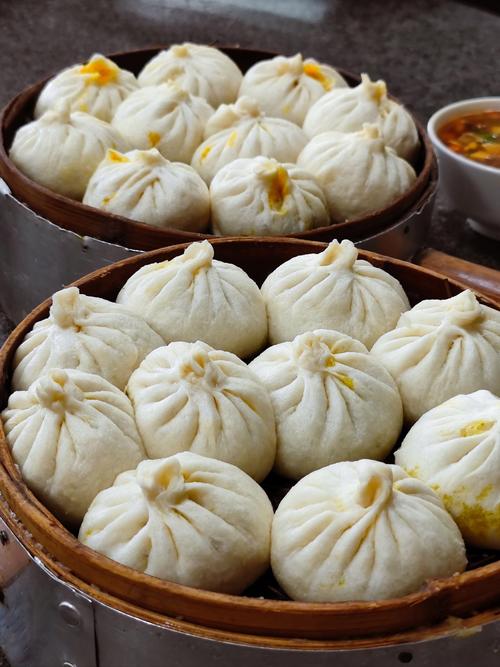

在中华美食的浩瀚星空中,包子犹如一颗熠熠生辉的恒星,以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,在岁月长河中散发着诱人的光彩,它不仅满足了人们的味蕾,更承载着家的味道、团圆的情谊以及对美好生活的向往,成为了中国人餐桌上不可或缺的一道美味佳肴。

包子的起源与历史渊源

包子的历史源远流长,可追溯至三国时期,相传诸葛亮南征孟获时,为了鼓舞士气并解决行军途中的饮食问题,创制了一种名为“蛮头”的食物,以面粉为皮,内裹牛羊肉馅,用笼屉蒸熟,这种食物后来逐渐演变成了包子,并在民间广泛流传,随着时间的推移,包子的种类和制作方法不断丰富和发展,成为了中国各地特色美食的代表之一,无论是繁华都市的街头巷尾,还是宁静乡村的集市庙会,都能闻到那熟悉的包子香气,勾起人们无尽的食欲和对家乡的思念之情。

包子的种类与风味特色

1、猪肉大葱包

这是最为经典的包子口味之一,也是许多人心中童年记忆的味道,精选肥瘦相间的猪肉,切成小肉丁,与翠绿的大葱混合,加入适量的生抽、老抽、蚝油、盐、鸡精、胡椒粉等调料搅拌均匀,腌制片刻使其入味,面团则选用中筋面粉,揉成光滑有弹性的面团,发酵至两倍大后取出,排气揉匀分成小剂子,将每个小剂子擀成中间厚边缘薄的圆形面片,放入适量的馅料,捏出均匀的褶皱收口,放入蒸笼二次醒发后蒸熟,刚出锅的猪肉大葱包,面皮松软洁白,褶皱清晰美观,咬上一口,先是感受到面皮的麦香与嚼劲,紧接着浓郁的肉香和大葱的辛香在口中弥漫开来,肉馅鲜嫩多汁,肥而不腻,让人回味无穷。

2、三鲜包

三鲜包以其丰富的食材搭配和鲜美的口感而备受喜爱,通常选用新鲜的虾仁、猪肉末和香菇作为主要馅料,将虾仁洗净剁碎,猪肉末加入葱姜末、生抽、料酒、盐、糖等调料腌制,香菇泡发后切成小丁,将这三样食材混合均匀,再加入适量的香油提香,面团的制作与猪肉大葱包类似,蒸熟后的三鲜包,外观饱满圆润,面皮晶莹剔透,隐隐可见里面的馅料,入口时,虾仁的 Q 弹、猪肉的醇厚、香菇的浓郁香气相互交融,层次分明而又和谐统一,给味蕾带来一场奢华的盛宴。

3、豆沙包

豆沙包是甜口包子的代表,尤其深受老人和小孩的喜爱,它的馅料是将红豆煮熟后去皮磨成细沙,加入适量的白糖、猪油熬制而成,豆沙细腻甜蜜,口感绵密,面团同样采用中筋面粉发酵制成,做好的豆沙包外形小巧可爱,色泽微黄,一口咬下去,香甜的豆沙馅缓缓流出,带着淡淡的红豆清香和猪油的滋润感,面皮吸收了豆沙的甜味,变得格外香甜可口,仿佛能让人忘却所有的烦恼,沉浸在这甜蜜的氛围之中。

4、奶黄包

奶黄包是一种具有浓郁奶香和蛋黄香味的特色包子,其制作工艺相对复杂一些,需要先将鸡蛋敲开,分离出蛋清和蛋黄,将蛋黄打散后加入牛奶、淡奶油、低筋面粉和适量的糖搅拌成细腻的面糊,小火慢炒至浓稠状盛出晾凉即成奶黄馅,面团则是将高筋面粉、酵母、糖、牛奶等材料混合揉成光滑的面团,发酵至合适大小后包入奶黄馅,蒸好的奶黄包外皮柔软蓬松,内部金黄灿烂的奶黄馅呈流心状态,轻轻咬开,浓郁的奶香和蛋黄的醇厚味道瞬间在口中散开,口感细腻丝滑,甜而不腻,是一种极具特色的美味享受。

包子的文化内涵与社会意义

1、家庭团聚的象征

在中国的家庭文化中,包子常常出现在各种节日和家庭聚会的餐桌上,在北方地区的春节,一家人会围坐在一起包饺子(一种特殊的包子),一边聊天一边包制,欢声笑语回荡在房间里,包好的饺子下锅煮熟后,一家人共同享用,寓意着团团圆圆、和和美美,这种家庭共同参与制作美食的过程,不仅增进了家庭成员之间的感情交流,也传承了中华民族重视家庭、崇尚团圆的传统美德。

2、地方特色与文化传承

不同地区的包子各具特色,反映了当地的风土人情和文化传统,如天津的狗不理包子,以其选料精细、制作工艺严谨、褶花匀称、肥而不腻等特点闻名遐迩,成为了天津这座城市的文化名片之一;上海的生煎包,底部煎得金黄酥脆,上部蒸汽腾腾,撒上芝麻和葱花,一口咬下去汤汁四溢,体现了上海人对精致生活的追求和独特的饮食文化;江苏扬州的蟹黄汤包,则是以鲜美的蟹黄和蟹肉为馅料,搭配轻薄透明的面皮,展现了江南水乡的灵秀与雅致,这些地方特色包子不仅满足了人们的味蕾需求,更是当地历史文化的生动载体,通过一代又一代的传承和发展,让各地的传统文化得以延续和发扬光大。

3、大众美食与民生情怀

包子作为一种价格亲民、营养丰富的美食,一直以来都是广大民众日常生活中的重要食品选择,它既可以作为早餐开启一天的活力,也能在午餐或晚餐时搭配其他菜肴食用,在一些城市的街头巷尾,随处可见包子铺的身影,它们为忙碌的城市居民提供了便捷美味的食物来源,无论是上班族、学生族还是普通百姓,都能在包子身上找到那份熟悉的味道和温暖的感觉,包子的存在,不仅仅是一种食物,更是一种贴近大众生活的民生情怀体现,它见证了时代的变迁和社会的发展,陪伴着人们在平凡的日子里创造出美好的生活滋味。

包子制作的技巧与创新

1、面团制作技巧

要想做出好吃的包子,面团的制作至关重要,选择合适的面粉很关键,中筋面粉较为常用,它能使面团既具有良好的韧性又有一定的柔软度,在揉面的过程中,要掌握好水的用量和揉面的力度与时间,水量过多会导致面团过于稀软,不易成型;水量过少则会使面团过硬,影响口感和发酵效果,揉面时要用力均匀且充分,直至面团表面光滑、质地细腻有弹性,发酵环节也需要耐心和细心,适宜的温度一般在 28 - 35℃之间,可将面团放置在温暖湿润的地方,如烤箱中开启发酵功能或在蒸锅中加入热水创造温暖环境,发酵时间根据面团的大小和温度而定,一般发酵至原来的 1.5 - 2 倍大即可,判断发酵是否到位可以用手指蘸上干面粉在面团上戳一个洞,如果洞口不回缩且面团内部呈蜂窝状组织,说明发酵成功。

2、馅料调制技巧

馅料的调制直接影响包子的味道和口感,对于肉类馅料,如猪肉、牛肉、羊肉等,应选择新鲜且肥瘦比例合适的肉质,将其切成小块或剁碎后腌制入味,腌制时除了基本的调味料外,还可加入一些葱姜蒜、花椒水等去腥增香,为了使馅料更加鲜美多汁,可以在肉馅中加入适量的水或高汤,并顺着一个方向搅拌,使水分充分被肉馅吸收,对于素馅类包子,如蔬菜馅、香菇馅等,要保证食材的新鲜度和口感的清爽,蔬菜洗净后要尽量沥干水分,避免包子在包制过程中因水分过多而影响成型和口感,在调味方面,要注意各种调料的比例搭配,突出食材本身的鲜美味道。

3、包子包制与蒸制技巧

包子的包制需要一定的手法和技巧,将擀好的面皮放在手心,放入适量的馅料后开始捏褶,捏褶时手指要灵活运用,从一侧开始依次捏出均匀大小的褶皱,同时将褶皱收紧封口,包好的包子形状要饱满圆润,这样不仅美观而且在蒸制过程中不易变形,蒸制包子时,要在蒸锅中加入足够的水,大火烧开后再将包子放入蒸笼,蒸制时间和火候要根据包子的大小和馅料种类进行调整,普通的素馅包子蒸制 10 - 15 分钟即可,肉馅包子则需要蒸制 15 - 20 分钟左右,蒸好后不要急于打开锅盖,先焖上几分钟再出锅,这样可以防止包子塌陷变形。

4、创新与融合

随着时代的发展,包子也在不断地创新与融合,在馅料方面,人们不再局限于传统的食材组合,而是尝试将各种新颖的食材搭配在一起,如将水果(草莓、蓝莓等)、巧克力等融入包子馅料中,创造出独特新奇的口味;在制作工艺上,也借鉴了一些西式烘焙或其他烹饪方法,如采用烤箱烤制的方式制作“烧饼包”,外皮酥脆内部软糯;还有将包子与其他美食元素结合,如制作“寿司包”,将寿司的做法与包子相结合,既有包子的馅料又有寿司的外观造型,这些创新与融合不仅为包子带来了新的活力和发展机遇,也满足了不同消费者日益多样化