本文目录导读:

在当今社会,随着城市化进程的加快和居民生活水平的提升,生活垃圾产量急剧增加,如何有效处理这些垃圾,减少环境污染和资源浪费,已经成为摆在我们面前的一大挑战,实施生活垃圾分类,不仅是对现有环境问题的积极回应,更是推动生态文明建设、实现可持续发展的重要举措,本文将详细阐述生活垃圾分类的重要性、具体分类方法、实践案例以及面临的挑战与对策,旨在提升公众对垃圾分类的认知与参与度。

生活垃圾分类的重要性

1、环境保护:正确分类可减少垃圾填埋量,降低渗滤液对土壤和地下水的污染风险;提高垃圾焚烧效率,减少有害气体排放。

2、资源回收:许多废弃物,特别是可回收物,若得到正确分类,可以再次利用,节约自然资源,如纸张、塑料、金属等循环使用。

3、促进环保意识:垃圾分类的实践过程本身就是一种环保教育,能增强公众环保意识和责任感。

4、经济价值:通过资源回收再利用,还能创造一定的经济效益,促进循环经济的发展。

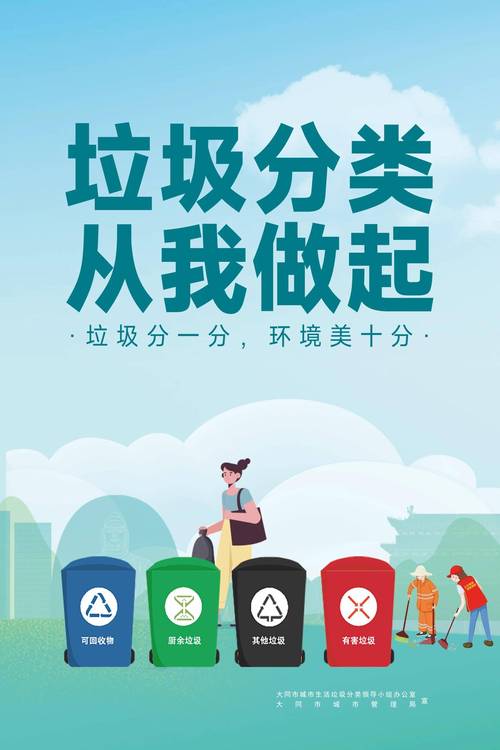

生活垃圾分类的具体方法

各国及地区根据实际需要制定了不同的分类标准,但普遍遵循“四分类”原则:可回收物、有害垃圾、湿垃圾(厨余垃圾)、干垃圾(其他垃圾)。

1、可回收物:包括纸类、塑料、玻璃、金属和布料等,这些物品应保持清洁干燥,避免污染。

2、有害垃圾:如电池、荧光灯管、过期药品等含有有害物质的物品,需单独收集处理。

3、湿垃圾/厨余垃圾:主要是家庭厨房产生的有机废物,如剩菜剩饭、蔬菜果皮等,适宜堆肥或生物降解处理。

4、干垃圾/其他垃圾:除上述三类外的其他生活废弃物,如用过的纸巾、陶瓷碎片等,一般采用填埋或焚烧处理。

实践案例与成效

以中国上海为例,自2019年7月1日起正式实施《上海市生活垃圾管理条例》,通过立法形式强制居民进行垃圾分类,该政策推行后,上海市的垃圾分类准确率显著提升,资源回收利用率增加,垃圾无害化处理能力得到加强,同时也带动了相关环保产业的发展,形成了良好的环保氛围。

面临的挑战与对策

1、公众参与度不高:通过加强宣传教育,利用媒体、学校、社区等多种渠道普及垃圾分类知识,提高公众参与积极性。

2、分类设施不完善:政府加大投入,优化垃圾分类收集设施布局,确保每户都有便捷的分类设备。

3、监管机制不健全:建立健全监督体系,对违规行为进行处罚,同时鼓励和支持科技创新,开发智能垃圾分类系统提高效率。

4、末端处理能力不足:加强垃圾处理设施建设和技术升级,提升资源化利用水平和无害化处理能力。

生活垃圾分类是一项系统工程,需要政府、企业、社会组织及每个公民的共同参与和努力,它不仅关乎我们的日常生活环境质量,更是实现绿色转型、构建生态文明社会的关键步骤,让我们从自我做起,积极参与到生活垃圾分类的行动中来,为子孙后代留下一个更加清洁、美好的地球家园。