本文目录导读:

位于北京宣武门外教子胡同南端东侧的法源寺,犹如一颗璀璨的明珠,镶嵌在北京这座历史文化名城的心脏地带,它是中国佛教的重要圣地,也是中国古代建筑艺术的杰出代表,承载着深厚的历史、宗教和文化内涵,自创建以来,法源寺历经风雨沧桑,见证了无数朝代更迭,却依然屹立不倒,散发着独特的魅力。

历史长河中的法源寺

(一)初成与唐兴

1、悯忠寺的诞生

- 贞观十九年(645年),唐太宗李世民为追悼北征辽东的阵亡将士,诏令在此立寺纪念,但工程未竟,至武则天万岁通天元年(696年),才最终建成,赐名“悯忠寺”,这一名称蕴含着对忠诚将士的深切哀悼与敬意。

2、盛唐辉煌

- 安史之乱时,悯忠寺一度改称“顺天寺”,平乱后恢复“悯忠寺”名称,唐末景福年间(892-893年),幽州卢龙军节度使李匡威重加修整,并赠建“悯忠阁”,使得悯忠寺规模更为宏大。

(二)辽金元时期的变迁

1、辽代的修复与更名

- 辽清宁三年(1057年),幽州大地震中悯忠寺被毁,辽咸雍六年(1070年)奉诏修复后改名为“大悯忠寺”,逐渐形成了今日的规模和格局。

2、金代的延续

- 金代,悯忠寺作为皇家寺庙受到重视,继续发挥着其宗教和社会功能。

3、元代的重建与繁荣

- 元至元二十二年(1285年),悯忠寺因地震再次倒塌,于至元二十五年(1288年)由弘吉剌普济王布咱及里重建,更名为“崇福寺”,此时,寺内香火旺盛,僧侣众多,成为当时北方重要的佛教圣地之一。

(三)明清两代的兴衰与重生

1、明代的衰落与恢复

- 明正统二年(1437年),崇福寺易名为“崇善寺”,寺内建筑虽经多次修缮,但整体规模已不如前代,明朝中后期,随着国力的衰退,崇善寺也逐渐走向衰落。

2、清代的重建与更名

- 清雍正十二年(1734年),清帝胤祯认为应弘扬佛法以治人心,遂将崇善寺改为律宗寺庙,并更名为“法源寺”,此次重建使法源寺焕然一新,成为清朝重要的佛教寺院。

3、近现代的传承与发展

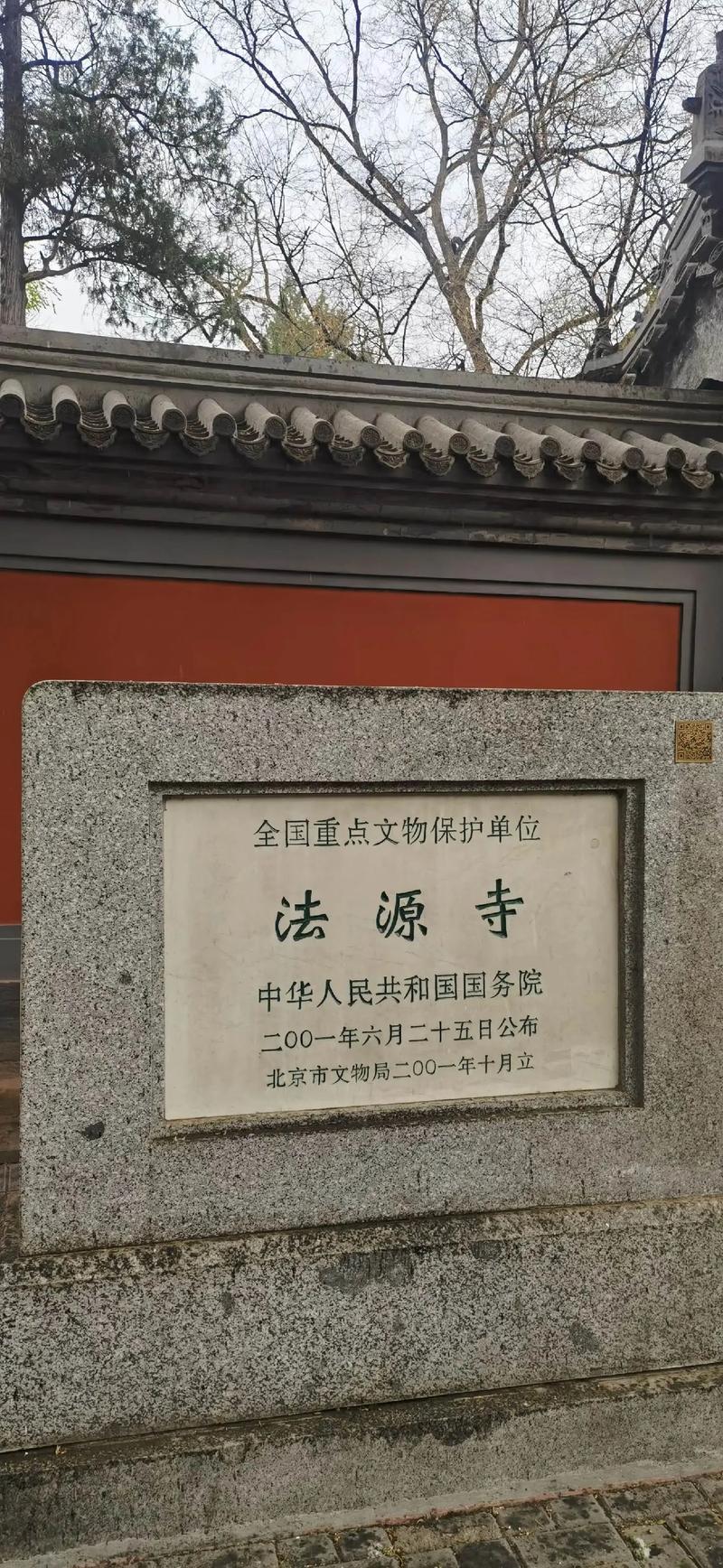

- 民国时期,法源寺曾面临一些困难,但仍保持着一定的活动,新中国成立后,政府多次拨款对其进行修缮和保护,2001年,法源寺被列为第五批全国重点文物保护单位。

法源寺的建筑艺术特色

(一)总体布局

- 法源寺占地6700平方米,采用中轴对称格局,坐北朝南,分为中、东、西三路,中路为主要建筑所在,自南向北依次有山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、观音殿、毗卢殿、大悲坛、藏经阁等,共七进六院,布局严谨,宽阔庞大。

(二)主要建筑

1、山门

- 法源寺的山门为三座门形式,中间为正门,两侧为旁门,门前有石狮一对,门上悬挂着“法源寺”匾额,为黑色卧金字体。

2、天王殿

- 天王殿位于山门后,面阔三间,进深七檩,单檐歇山顶,殿内正中供奉着明代制作的弥勒菩萨化身布袋和尚铜像,高1.12米,袒胸露怀,欢天喜地,左右两侧陈列着明代四大天王的铜造像,皆高1.2米。

3、大雄宝殿

- 大雄宝殿是法源寺的正殿,面阔五间,进深七檩,重檐歇山顶,殿内供奉着“华严三圣”,即毗卢遮那佛、文殊菩萨和普贤菩萨像,均为明代制作,木胎贴金罩漆,正中的毗卢遮那佛端坐在须弥座上,像高2米,后有光环,通高3.97米,文殊、普贤分立两旁,像高2.14米,大殿两侧为十八罗汉坐像,像高约1.35米,木胎贴金,为清朝制品,大殿中迤南两清石柱础,作卷叶莲瓣形,估计是唐末旧物,殿中还高悬乾隆皇帝御书的“法海真源”匾额。

4、观音殿

- 观音殿又称“悯忠台”,面阔、进深各三间,平面呈方形,此殿结构独特,外墙以十二柱为架,室内以十二柱支撑式样,殿内保存着法源寺的历代石刻、经幢等文物。

5、毗卢殿

- 毗卢殿又称净业堂,面阔三间,前出廊,硬山顶调大脊,简瓦屋面,殿内供奉以毗卢遮那佛为主的“五方佛”明代铜佛像。

6、大悲坛

- 大悲坛现辟为历代佛经版本展室,陈列唐以来各代藏经及多种文字经卷。

7、藏经楼

- 藏经楼上下两层,面阔五间,两卷勾连搭屋面,楼后部两侧建有转角楼与配殿相连,这里珍藏着许多珍贵的佛教经典和文物。

法源寺的文化价值与影响

(一)佛教文化传承

- 法源寺作为中国佛教的重要寺院之一,长期以来承担着培养青年僧伽和研究佛教文化的任务,它是中国佛学院所在地,培养了大量优秀的佛教人才,寺内还设有中国佛教图书文物馆,收藏了丰富的佛教经典和文物资料,这些资源对于研究佛教思想、教义、历史等方面都具有极高的价值。

(二)文化交流平台

- 法源寺在历史上曾是中外文化交流的重要场所之一,北宋末年,宋钦宗赵桓被金兵俘虏北上,就曾囚居在这里,许多外国使臣和学者也曾到访法源寺,促进了中外文化的交流与传播。

(三)文学创作灵感源泉

- 法源寺的独特环境和深厚文化底蕴吸引了众多文人墨客前来游览观光、吟诗作赋,如唐代诗人白居易、宋代诗人苏轼等都曾在此留下传世佳作,这些文学作品不仅丰富了中国文学宝库,也进一步提升了法源寺的文化影响力。

法源寺是一座集历史、文化、艺术于一体的古老寺院,它承载着中华民族悠久的历史和灿烂的文明,是中国佛教文化的重要象征之一,在未来的发展中,我们应继续加强对法源寺的保护和研究工作,让这座千年古刹焕发出更加绚丽的光彩。