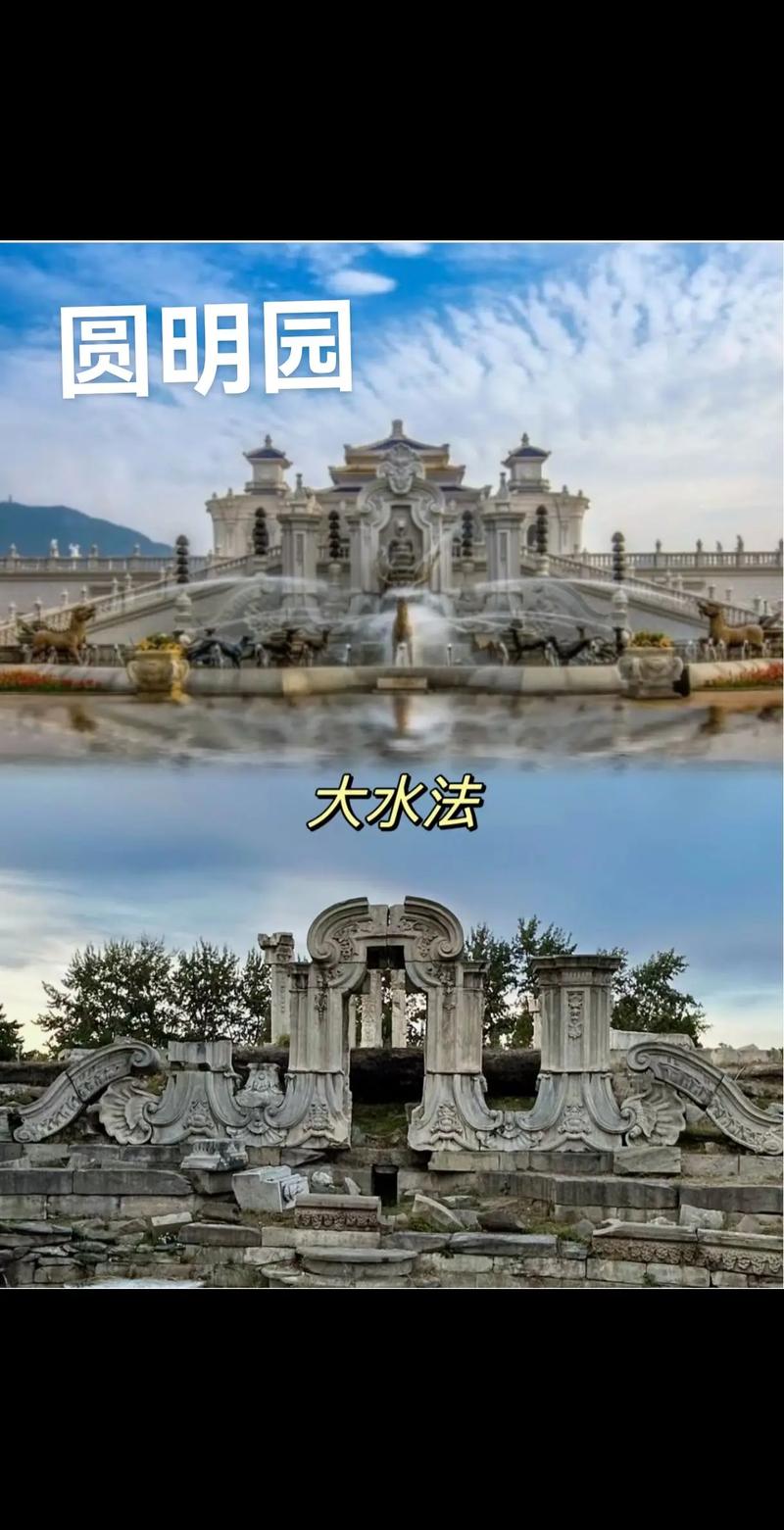

在北京的西北部,有一片废墟,它静静地卧在中关村大街的边缘,清华大学的西侧,这里曾是清朝五位皇帝的宠儿,被誉为“万园之园”的圆明园,如今只剩下断壁残垣,让人凭吊其昔日的辉煌。

圆明园的故事始于康熙四十六年(1707年),这一年,康熙帝赐予其四子胤禛一块皇家领地,标志着圆明园的诞生,此后,雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五位皇帝相继在此倾注心血,扩建和修整,使之成为集中国园林艺术大成的皇家园林。

圆明园的魅力不仅在于其宏伟的规模和精美的建筑,更在于它所承载的历史和文化,这座园林汇聚了国内外的经典造园艺术,融合了江南水乡的婉约与北方皇家的恢宏,成为中国园林史上的一颗璀璨明珠。

好景不长,在1860年10月,英法联军闯入圆明园,进行了疯狂的抢劫和破坏,随后下令将这座经营了150余年的皇家园林付之一炬,大火燃烧了三天三夜,圆明园和周边的皇家园林几乎全部被毁灭。

这场灾难是中国近代史上的一次重大打击,也是人类文明史上的一次浩劫,圆明园的毁灭不仅是物质财富的损失,更是对人类智慧和文明的践踏,它提醒我们,无论多么辉煌的文明,都可能在瞬间灰飞烟灭,唯有和平与尊重才能让文明得以延续。

当我们站在圆明园的废墟前,不禁会思考:是什么力量使得这座园林在历经风雨后依然能够触动我们的心灵?或许是因为它所承载的历史记忆,或许是因为它所展现的艺术价值,亦或仅仅是因为它那不屈不挠的精神——即使被摧毁了千百次,它依然屹立在我们的心中,激励着我们不断前行。

圆明园见证了清朝的兴衰荣辱,也见证了中华民族从屈辱走向复兴的历程,它的存在告诉我们:只有铭记历史,才能珍惜现在;只有尊重文化,才能创造未来,让我们以圆明园为镜,不忘初心,砥砺前行,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。