在人类复杂的心理世界中,自卑心理宛如一片隐匿于心灵深处的阴影,虽无声无息,却能在不经意间影响一个人的思维、情绪和行为,它如同一只无形的手,悄然拨动着人们内心敏感的琴弦,引发出一系列独特的心理反应与生活轨迹。

自卑心理的根源往往是多元且复杂的,家庭环境常常是其滋生的首要土壤,在童年时期,若父母对孩子过于严厉、苛刻,总是以高标准来要求孩子,且较少给予肯定与鼓励,孩子便极易在内心深处产生自我怀疑,孩子在考试中取得了不错的成绩,但父母却只关注那未达到满分的少数分数,不断强调孩子还存在不足,长此以往,孩子会逐渐内化这种评价,认为自己无论怎样努力都无法获得认可,从而为自卑心理的形成埋下伏笔,相反,过度溺爱也可能导致自卑,孩子在无微不至的呵护下,缺乏独立面对困难与挫折的机会,一旦踏入社会遭遇些许不顺,便会因缺乏应对能力而陷入自我否定,觉得自己不如他人。

学校环境同样对自卑心理的产生有着不可忽视的影响,在竞争激烈的学习氛围中,学业成绩成为衡量学生的主要标准,那些在学业上暂时落后的学生,可能会被老师忽视、同学轻视,长期处于这种被边缘化的境地,他们容易产生自己愚笨、没有价值的想法,而且,校园中的社交比较也常常引发自卑情绪,比如在外貌、家境等方面与他人存在较大差距时,一些学生可能会因害怕被嘲笑或孤立而变得内向、孤僻,对自己的整体形象和能力产生负面评价,进而陷入自卑的泥沼。

社会文化因素也在一定程度上塑造着人们的自卑心理,当今社会,媒体充斥着各种关于理想形象和成功标准的宣扬,无论是身材苗条的模特、事业有成的精英,还是拥有幸福美满家庭的典范,都成为人们追逐的目标,当个体将这些不切实际的标准内化为对自己的要求,而自身又难以企及时,便会产生强烈的挫败感和自卑感,社会中存在的阶层差异、性别歧视等现象,也可能使处于特定群体中的个体感到自己的社会地位低下或受到不公平对待,从而滋生自卑情绪,一些女性在就业过程中面临性别歧视,即使能力出众,也会因性别原因而在职业发展中受阻,这种情况容易导致她们对自己的性别角色产生自卑,怀疑自己的能力和价值。

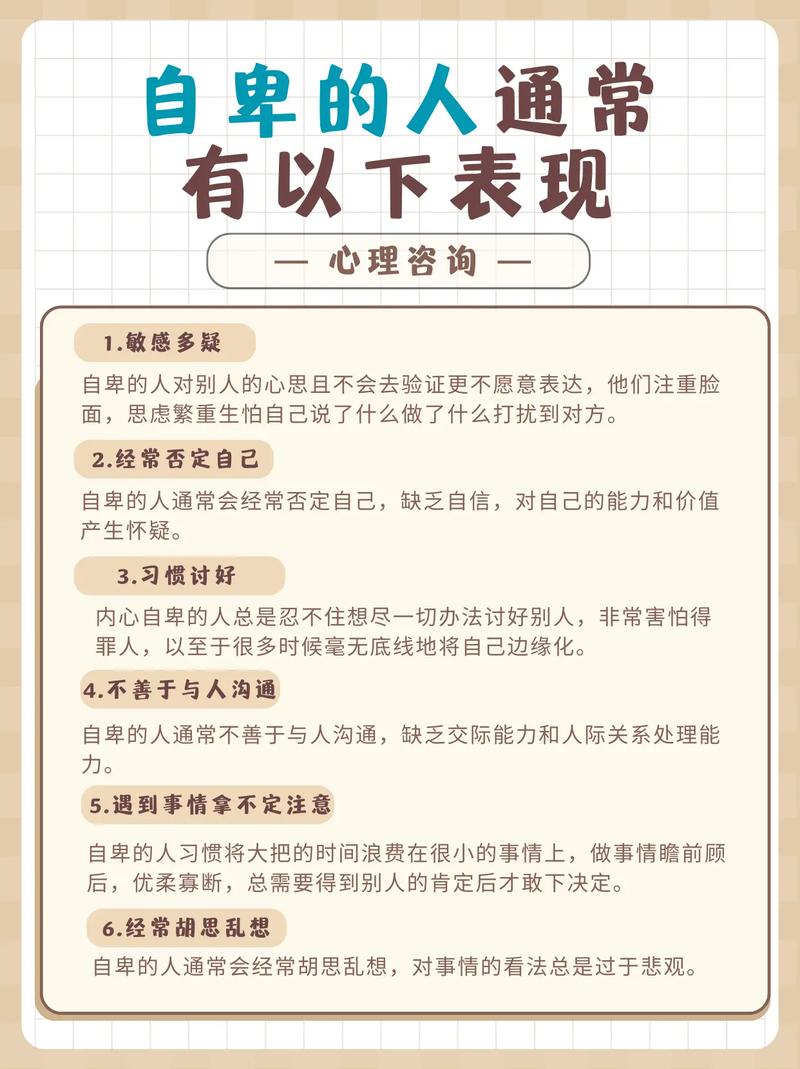

自卑心理在个体的行为和情感上有着诸多明显的表现形式,在情绪方面,自卑者往往更容易陷入焦虑、抑郁和孤独的情绪漩涡,他们对未来充满担忧,害怕面对新的挑战和不确定性,担心自己会再次失败或遭受他人的嫌弃,在社交场合中,他们会表现得极为敏感,过分在意他人的目光和评价,甚至会对他人的一个眼神、一句话进行过度解读,认为别人是在针对自己或对自己不满意,这种过度的自我关注使得他们在人际交往中显得拘谨、不自在,很难与他人建立起深入、真挚的关系。

在行为上,自卑心理可能导致个体出现逃避行为,他们害怕参与竞争,不敢尝试新的事物,因为内心深处认为自己没有足够的能力去应对可能出现的失败,在工作中,可能会主动放弃晋升机会,或者回避具有挑战性的任务,选择在自己熟悉且相对安全的范围内活动,在学习上,表现为对学习新知识、技能缺乏信心,遇到困难时轻易放弃,而不是积极寻求解决办法,自卑者也可能会通过过度补偿的方式来掩盖内心的自卑,有些自卑的人会在物质上拼命追求奢华,试图用外在的物质来提升自己的自信;或者在言语上表现得格外强硬、自负,以掩饰内心深深的自我怀疑和不安。

自卑心理并非不可战胜,认知重构是克服自卑的重要方法之一,自卑者需要学会重新审视自己,认识到每个人都有优点和不足,而自身的价值并不取决于他人的评价或某些单一的标准,通过积极的自我对话,用正面、鼓励的语言取代内心那些消极的自我暗示,逐步建立起对自己的合理认知,每天对着镜子告诉自己“我是有价值的,我有自己的独特之处”,并具体列举出自己的优点和过去取得的成就,无论是学会了一项新技能、帮助过他人还是拥有一颗善良的心等,都可以成为增强自信心的素材。

设定合理目标并逐步实现也是摆脱自卑的有效途径,自卑者往往因害怕失败而不敢设定目标,或者设定的目标过高难以达成,从而导致进一步的挫败感和自卑,正确的做法是将大目标分解为一个个小而可行的目标,每完成一个小目标,都能带来成功的体验和成就感,从而强化自信心,想要减肥的人可以先设定每周运动三次、每次半小时的小目标,随着时间的推移和这些小目标的达成,再逐步增加运动的强度和时间,最终实现减肥的大目标,在这个过程中要学会接纳自己的不完美,不要因为一次的失败或未能达到预期就否定自己的全部努力和进步。

建立良好的人际关系对于克服自卑同样意义重大,与亲朋好友保持亲密的联系,分享自己的感受和经历,能够获得情感上的支持和理解,他们的鼓励和肯定有助于打破自我封闭的圈子,让自己从他人的角度看到自己的价值和潜力,积极参与社交活动,拓展社交圈子,结识不同背景的人,也能拓宽视野,减少因局限于某一特定群体而产生的比较和自卑心理,在社交互动中,学会倾听他人的故事和经历,会发现每个人都有自己的困扰和不足,从而更加接纳自己和他人,增强自信心和安全感。

自卑心理是人类心理世界中常见的现象,它源于家庭、学校、社会等多方面因素的综合影响,并通过情绪和行为表现出多种形式,通过认知重构、设定合理目标以及建立良好人际关系等方法,我们可以逐渐克服自卑心理,走出心灵的阴霾,重新拥抱自信、阳光的人生。