本文目录导读:

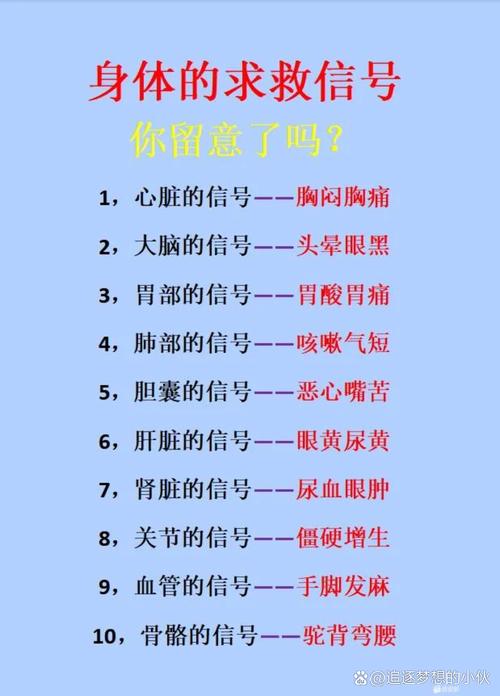

病症,是人体在健康状况失衡时所表现出的一系列异常现象,它宛如身体发出的“求救信号”,提示着潜在的健康问题,从轻微的不适到严重的疾病,病症的表现多种多样,涉及身体的各个方面,深入了解这些病症有助于我们更好地关注自身健康,及时发现并应对潜在的健康威胁。

常见症状剖析

(一)发热

发热是身体对感染或其他疾病的一种常见反应,人体的正常体温一般在 36 - 37°C 之间,当体温超过 37.3°C 时通常被认为是发热,发热的机制较为复杂,往往是由于致热原作用于体温调节中枢,使体温调定点上移而引起的,当病毒或细菌侵入人体后,它们会释放出致热原,促使体温升高,一定程度的发热有助于身体启动免疫防御机制,如增强白细胞的活性,促进抗体生成等,但过高的体温可能会对身体造成损害,尤其是对于儿童和老年人。

常见的发热原因包括感染性疾病,如感冒、流感、肺炎、扁桃体炎等;非感染性疾病,如自身免疫性疾病(风湿热、系统性红斑狼疮等)、恶性肿瘤(白血病、淋巴瘤等);以及中暑、药物热等其他因素,不同病因所致的发热,其热型(体温曲线)可能有所不同,如稽留热常见于伤寒、大叶性肺炎等;弛张热多见于败血症、化脓性炎症等;间歇热则常见于疟疾等。

(二)咳嗽

咳嗽是一种保护性的反射动作,旨在清除呼吸道内的异物、痰液或刺激性物质,它是由延髓咳嗽中枢受到刺激后引发的一系列复杂的生理过程,涉及胸腔、腹腔内多个肌肉群的协同收缩。

咳嗽的病因可分为两大类:急性咳嗽和慢性咳嗽,急性咳嗽病程通常不超过 3 周,多由呼吸道感染引起,如普通感冒、支气管炎等,随着感染的控制,咳嗽症状一般会逐渐缓解,慢性咳嗽则病程超过 8 周,病因更为复杂,可能与慢性支气管炎、支气管哮喘、咳嗽变异性哮喘、胃食管反流病(胃酸反流刺激咽喉部引起咳嗽)、鼻后滴流综合征(鼻腔分泌物倒流至咽喉部引发咳嗽)等有关,不同类型的咳嗽伴随的症状也有所不同,如咳嗽伴有咳痰,痰液的性质(稀薄、黏稠、脓性等)可为诊断提供线索;咳嗽伴喘息则常见于哮喘或心功能不全等疾病。

(三)疼痛

疼痛是身体对伤害性刺激的一种主观感受,其产生的机制涉及到神经系统的传导和大脑皮层的感知,身体各部位的感觉神经末梢在受到机械性损伤、化学性刺激或温度异常等情况下,会产生神经冲动,经脊髓传导至大脑皮层,从而产生疼痛的感觉。

疼痛可分为多种类型,如头痛、牙痛、关节痛、腹痛、胸痛等,头痛的原因众多,可能是由于紧张性头痛(多由精神压力、疲劳等因素引起头部肌肉紧张)、偏头痛(常伴有血管舒缩功能障碍、遗传因素影响)、颅内病变(如脑肿瘤、脑出血、脑膜炎等严重疾病)等导致,牙痛常由龋齿、牙髓炎、根尖周炎等口腔疾病引起,关节痛可见于关节炎(如骨关节炎、类风湿关节炎、痛风性关节炎等),不同类型关节炎的发病机制和临床表现各异,腹痛的原因极为复杂,涉及消化系统各个器官的疾病,如胃炎、胃溃疡、胆囊炎、胆石症、阑尾炎、肠梗阻、妇科炎症等多种情况都可能引起腹痛,且疼痛的部位、性质、程度及伴随症状对于疾病的诊断具有重要意义,胸痛可能是心脏疾病(如心绞痛、心肌梗死)、肺部疾病(如胸膜炎、气胸)、胸廓疾病(如肋软骨炎、肋间神经炎)等的表现,其中心脏源性胸痛往往较为危急,需要及时就医诊治。

病症背后的潜在疾病

(一)心血管系统疾病

心血管疾病常常表现出一系列具有特征性的病症,冠心病患者可能会出现胸闷、胸痛(心绞痛),这种疼痛多为压榨性、闷痛或紧缩感,常位于胸骨后或心前区,可向左肩、左臂内侧放射,一般持续数分钟至十余分钟,休息或含服硝酸甘油后可缓解,心肌梗死发作时,胸痛症状更为剧烈,持续时间可长达数十分钟甚至数小时,常伴有濒死感、大汗淋漓、恶心呕吐等症状,这是由于冠状动脉阻塞导致心肌缺血坏死所致。

高血压患者在早期可能无明显症状,但随着病情进展,部分患者会出现头晕、头痛、心悸、视力模糊等症状,长期高血压还可导致心、脑、肾等重要脏器的损害,引发心力衰竭、脑卒中、肾功能不全等严重并发症,心律失常患者可表现为心悸、心慌、心跳停顿感或不规则跳动,严重者可能出现晕厥、猝死等情况,这主要是由于心脏电活动异常引起的。

(二)呼吸系统疾病

呼吸系统疾病中的病症与呼吸道的结构功能密切相关,肺炎患者常出现发热、咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难等症状,肺部听诊可闻及湿啰音,胸部影像学检查可见肺部炎症浸润影,慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种以持续气流受限为特征的疾病,主要表现为慢性咳嗽、咳痰、气短或呼吸困难、喘息和胸闷,且这些症状呈进行性加重,严重影响患者的生活质量,哮喘的典型症状为发作性伴有哮呜音的呼气性呼吸困难,可伴有气促、胸闷或咳嗽,症状可在数分钟内发作并持续数小时至数天,可自行缓解或经治疗后缓解,其本质是气道的慢性炎症和高反应性。

(三)消化系统疾病

消化系统疾病的症状多与胃肠道的消化吸收功能及肝胆胰等器官的功能异常有关,胃炎患者可有上腹部疼痛、腹胀、早饱、嗳气、反酸、恶心等症状,胃镜检查可见胃黏膜炎症改变,胃溃疡患者常表现为餐后上腹部疼痛,疼痛具有节律性,多为进食后半小时至一小时出现,持续 1 - 2 小时后缓解,这是因为胃酸对胃黏膜溃疡面的刺激所致,肠炎患者则以腹泻、腹痛、黏液脓血便、里急后重为主要症状,常伴有发热、乏力等全身表现,肝炎患者可能有食欲不振、恶心、呕吐、腹胀、肝区隐痛、黄疸(皮肤和巩膜黄染)等症状,肝功能检查可发现异常指标,胆囊炎、胆结石患者多在进食油腻食物后出现右上腹疼痛,疼痛可向右肩部放射,可伴有恶心、呕吐等症状,超声检查可明确诊断,胰腺炎患者常表现为上腹部持续性疼痛,可向背部放射,疼痛剧烈,常伴有恶心、呕吐、发热等症状,严重者可出现休克和多器官功能衰竭。

病症与生活方式及心理因素的关联

不良的生活方式和心理因素在病症的发生发展中起着重要作用。

(一)生活方式因素

1、饮食不规律:暴饮暴食、过度节食或长期摄入高热量、高脂肪、高糖、低纤维的食物,可增加肥胖、糖尿病、心血管疾病等的发病风险,长期高盐饮食易导致高血压,过量饮酒会损伤肝脏,引发酒精性肝病等。

2、缺乏运动:久坐不动的生活方式会使身体代谢减缓,肌肉力量减弱,心肺功能下降,容易引发肥胖、骨质疏松、心血管疾病等,缺乏运动还可能导致肠道蠕动减慢,增加便秘的发生几率。

3、吸烟:烟草中的尼古丁、焦油等有害物质对呼吸系统、心血管系统等多个系统造成损害,吸烟是肺癌、慢性阻塞性肺疾病、冠心病等疾病的重要危险因素,可导致气道炎症、血管硬化等病理改变,增加患病风险。

4、睡眠不足:长期睡眠不足会影响身体的内分泌系统、免疫系统和神经系统的正常功能,可导致内分泌失调,如甲状腺激素分泌异常;免疫力下降,容易感染病毒和细菌;神经系统功能紊乱,出现头痛、头晕、记忆力减退等症状,还可能增加心血管疾病的发病率。

(二)心理因素

1、长期精神压力:工作压力过大、生活节奏快、人际关系紧张等因素可导致精神长期处于紧张状态,引发焦虑症、抑郁症等精神障碍,同时也会对身体产生不良影响,精神压力可引起体内激素水平变化,如皮质醇分泌增加,导致血压升高、血糖波动、血脂异常等,增加心血管疾病的风险,长期的心理压力还可能影响胃肠道的正常蠕动和消化液分泌,诱发消化性溃疡、肠易激综合征等消化系统疾病。

2、情绪波动:强烈的情绪变化,如愤怒、悲伤、恐惧等,可引起身体的应激反应,愤怒时可使血压急剧上升,心率加快,增加心脏负担;悲伤情绪可能导致食欲减退、失眠等问题,长期的情绪波动还会影响免疫系统功能,使人更容易患上感冒、癌症等疾病。

病症是身体健康状况的外在反映,了解各种病症的特点及其背后的潜在疾病,对于我们预防疾病、早期诊断和治疗具有重要意义,保持健康的生活方式和良好的心理状态是预防病症发生的关键,当身体出现异常病症时,应及时就医,进行全面的检查和诊断,以便采取针对性的治疗措施,维护身体健康。