本文目录导读:

在人类的生命健康领域,体温宛如一座灯塔,默默指引着身体机能的正常运转,它的每一次细微变化都蕴含着丰富的生理信息,是生命活力的关键指标,从呱呱坠地的婴儿到垂暮之年的老者,体温始终伴随着我们,其背后隐藏着诸多不为人知的奇妙之处。

体温的恒定:生命的精妙平衡

人体正常体温相对恒定,一般维持在 36℃ - 37℃左右,这一稳定状态得益于下丘脑的体温调节中枢,它犹如一位精准的“调温大师”,通过接收外周和中枢温度感受器传来的信息,对身体产热和散热进行精细调控,当外界环境寒冷时,下丘脑下达指令,使皮肤血管收缩,减少热量散发,同时肌肉会不自主地颤抖,以肌肉收缩产生热量来抵御严寒;而在炎热环境中,皮肤血管舒张,汗腺分泌汗液,利用汗水蒸发带走大量热量,防止身体过热,这种精妙的自我调节机制,确保了体内各种酶促反应能在适宜温度下高效进行,维持新陈代谢的稳定运行,为细胞的呼吸、生长、繁殖等生命活动提供了稳定的化学环境,让生命得以有序延续。

体温与免疫系统:身体的卫士联盟

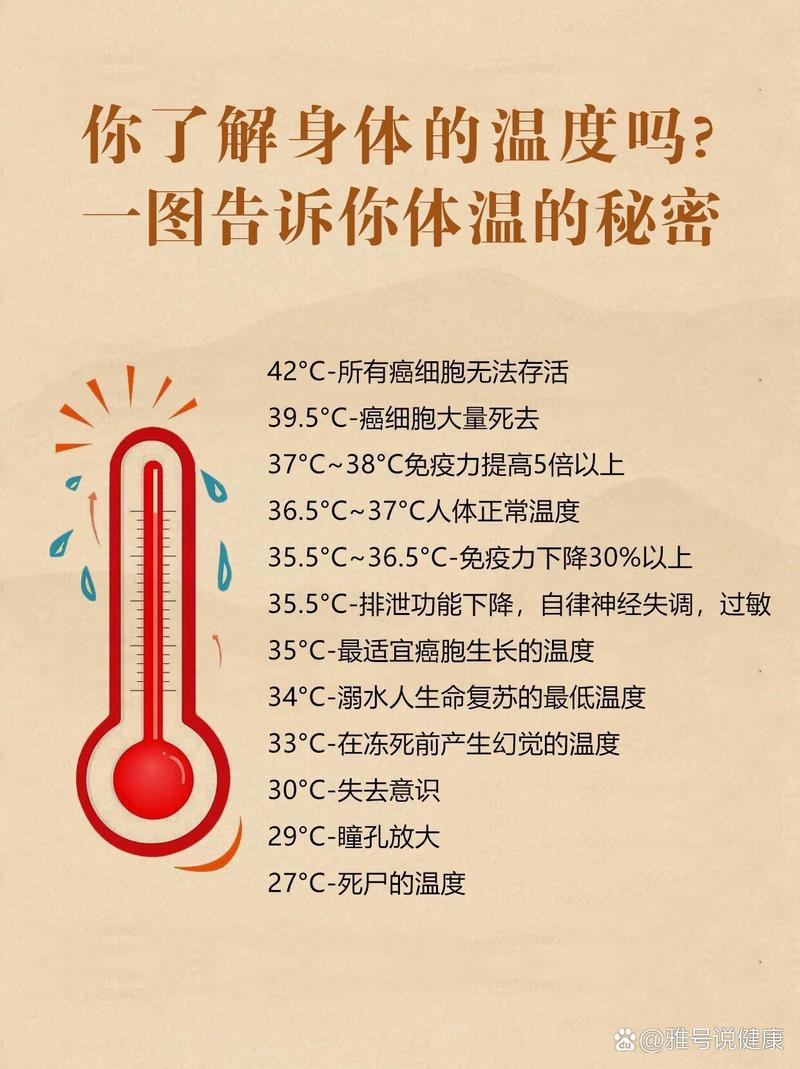

体温与免疫系统之间存在着千丝万缕的联系,恰似紧密协作的战友,共同守护着身体的健康防线,当病原体入侵人体时,免疫系统迅速做出反应,白细胞等免疫细胞奔赴战场,有趣的是,适度升高体温能显著增强免疫细胞的活性,在发热过程中,体温每升高 1℃,免疫细胞的活性就会增强数倍,它们能够更高效地识别、吞噬病原体,加速抗体产生,从而更快地清除病原微生物,帮助机体恢复健康,这就好比给免疫系统注入了一剂“强心针”,使其战斗力大幅提升,有力地遏制了感染的蔓延,而且,高温环境对一些病原体本身也有抑制作用,许多细菌和病毒在较高温度下难以存活和繁殖,进一步降低了感染的风险,体现了体温升高作为身体自我保护策略的智慧。

体温的昼夜节律:生命的生物钟韵律

人体的体温并非一成不变,而是呈现出明显的昼夜节律性波动,如同大自然的昼夜交替一般规律,清晨时分,体温相对较低,随着身体逐渐苏醒,新陈代谢加快,体温开始缓慢上升,午后达到一天中的高峰,傍晚后又逐渐回落,这种昼夜温差通常在 0.5℃ - 1℃左右,其背后是由生物钟基因调控的内在生理机制,褪黑素作为生物钟调节的关键激素,在夜间分泌增加,使身体进入休息状态,基础代谢率降低,体热产生减少;白天则分泌减少,配合其他生理活动的活跃,促进体温升高,保障身体在不同时段的功能需求与能量代谢相匹配,遵循这一自然节律,合理安排作息时间,如早睡早起、规律进餐等,有助于维持体温节律的稳定,进而促进整体身体健康,提高生活品质和工作效率,反之则可能引发诸如睡眠质量下降、内分泌失调等一系列健康问题。

体温异常:疾病的预警信号

体温偏离正常范围往往是身体发出的危险信号,提示着潜在的疾病威胁,发热是最常见的体温异常表现之一,分为感染性和非感染性发热,感染性发热由细菌、病毒、真菌等病原体感染引起,如流感病毒感染可导致高烧不退,伴随头痛、乏力等症状;而非感染性发热可能源于自身免疫性疾病(如类风湿关节炎)、恶性肿瘤(如白血病)等严重病症,低体温同样不容忽视,当体温低于 35℃时,即为低体温症,可能是由于长时间暴露于寒冷环境中、过度使用降温药物或某些全身性疾病所致,低体温会使身体机能急剧下降,出现寒颤、意识模糊、心跳呼吸减缓甚至危及生命,尤其是老年人和婴幼儿群体更为脆弱,需要及时采取保暖、复温等救治措施,密切关注体温变化对于早期发现疾病、把握治疗时机至关重要,是守护生命健康的第一道防线。

体温测量:精准洞察身体温度

准确测量体温是了解身体状态的重要手段,常见的体温测量方法有口腔测温、腋下测温、直肠测温和耳温测量等,口腔测温因操作简便、相对安全而广泛应用于家庭和临床日常监测,将消毒后的体温计置于舌下,闭唇约 5 分钟后读取数值;腋下测温则更为舒适无创,将体温计夹于腋窝深处,紧贴皮肤 10 分钟左右得出结果,但所测温度较口腔测温略低 0.3℃ - 0.5℃;直肠测温常用于婴儿和昏迷患者等特殊人群,因其能反映体内核心温度,准确性较高,但操作要求较为严格;耳温测量凭借快速便捷的优点,近年来也逐渐普及,只需将耳温枪探头对准外耳道即可瞬间获取体温读数,不同测量方法易受多种因素影响,如运动、饮食、环境温度等,在测量前需保持安静状态、避免冷热刺激、正确使用测量工具并掌握合适的测量时长,以确保测量结果的准确性和可靠性,为健康评估提供真实有效的依据。

体温作为生命的基本体征之一,贯穿了人类生命的全过程,从维持生命活动的稳定秩序到抵御疾病的侵袭,从揭示生物钟的奥秘到作为疾病诊断的关键线索,都发挥着不可替代的重要作用,深入探究体温背后的科学原理和生理意义,有助于我们更好地认识自身健康状况,养成科学的生活方式,及时发现并应对身体发出的警报,在生命的温度密码中解锁健康的真谛,书写更加美好的生命华章。