流鼻涕,这一在日常生活中极为常见的生理现象,看似微不足道,实则蕴含着身体诸多奥秘与信号,它如同身体发出的细微“语言”,向我们诉说着健康状态、外界环境的影响以及身体内部的微妙变化。

从生理机制来看,鼻腔黏膜每日会分泌一定量的黏液,正常情况下,我们通过不知不觉的吞咽动作将其处理,并不会察觉到明显的鼻涕流出,当受到外界刺激或身体内部发生某些变化时,鼻涕分泌量会增加并流出鼻腔,在寒冷干燥的冬季,冷空气刺激鼻腔黏膜,使其血液循环加快、腺体分泌增多,从而产生更多鼻涕以保持鼻腔湿润,防止黏膜干裂受损;又如,当我们进入充满灰尘、花粉等过敏原的环境中时,免疫系统识别到这些外来物质为潜在威胁,便会促使鼻腔黏膜分泌大量清涕,试图将其排出体外,这是身体的一种自我保护机制。

流鼻涕的原因多种多样,感冒是最为常见的原因之一,病毒入侵呼吸道后,引起鼻腔黏膜炎症反应,导致黏膜充血、肿胀,分泌物增多且变得浓稠,此时,鼻涕中往往夹杂着病毒、细菌以及身体产生的免疫细胞,呈现出黄色或绿色,这通常是身体正在与病原体激烈战斗的信号,过敏性鼻炎也是引发流鼻涕的重要因素,过敏体质者接触到过敏原后,免疫系统过度反应,释放组胺等化学物质,使鼻腔黏膜通透性增加,大量清涕涌出,鼻腔本身的结构异常,如鼻中隔偏曲、鼻息肉等,会影响鼻腔正常的通气和引流功能,导致鼻涕积聚而流出;一些全身性疾病,像内分泌失调、维生素缺乏等,也可能间接影响鼻腔黏膜状态,出现流鼻涕症状。

对于不同人群而言,流鼻涕有着不同的特点与影响,儿童由于免疫系统尚未完全发育成熟,更容易受到病毒感染,感冒引发的流鼻涕较为频繁,他们往往不会正确擤鼻涕,若处理不当,鼻涕中的病菌可能通过咽鼓管侵入中耳,引发中耳炎;还可能导致鼻腔黏膜长期受刺激,出现鼻前庭炎等问题,老年人身体机能衰退,鼻腔黏膜相对脆弱,对环境变化的适应能力降低,流鼻涕后如果护理不佳,容易并发呼吸道感染,加重心肺负担,而对于成年人,长期的流鼻涕不仅影响日常生活质量,如在社交场合带来不便、影响工作学习效率,还可能是某些严重疾病的早期征兆,如鼻咽癌等,需引起高度重视。

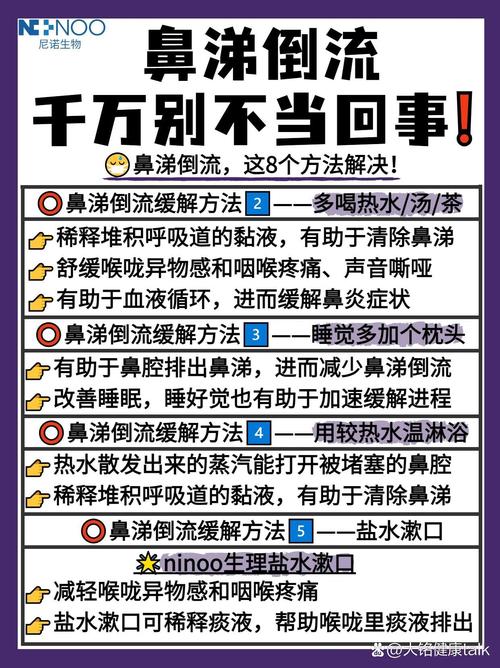

在应对流鼻涕时,我们需要根据不同情况采取恰当措施,如果是因寒冷刺激导致的偶尔流鼻涕,一般注意保暖,佩戴口罩即可缓解,对于感冒引起的流鼻涕,在初期可多休息、多喝水,促进新陈代谢与毒素排出;若症状较重,可在医生指导下服用抗感冒药物,过敏性鼻炎患者则要尽量避免接触过敏原,外出佩戴防护口罩和眼镜,同时可根据病情使用抗组胺药物或局部糖皮质激素喷雾来减轻症状,保持鼻腔清洁卫生至关重要,正确的擤鼻涕方法是:轻轻按压一侧鼻翼,稍向前倾斜头部,将另一侧鼻腔内的鼻涕擤出,然后换另一侧重复操作,避免同时捏住两侧鼻翼用力擤,以防鼻涕逆流进入中耳或鼻窦引发感染。

流鼻涕虽是常见现象,但背后反映的身体信息不容忽视,了解其产生原因、针对不同人群特点进行合理应对以及掌握科学的处理方法,有助于我们在面对这一现象时保持理性态度,更好地呵护身体健康,让身体的每一个“小状况”都能得到妥善处理与关怀。