本文目录导读:

在现代医疗体系中,输液作为一种至关重要的治疗手段,宛如医疗领域里的“生命之源”,它犹如一条无形的生命线,精准且迅速地为患者输送着维持生命与健康的必需物质,无论是在医院的重症监护室内,医生们争分夺秒地通过输液挽救着危在旦夕的患者;还是在普通病房中,护士们有条不紊地为术后病人补充营养、维持体液平衡,输液都扮演着不可或缺的关键角色,其应用范围广泛且深远,从急诊抢救时的快速补液复苏,到慢性疾病治疗中的长期药物输注;从纠正电解质紊乱、维持酸碱平衡,到提供能量支持、促进组织修复,输液的神奇效力贯穿于医疗救治的各个环节,成为守护人类健康的核心力量之一,值得我们深入探究其背后的科学原理与临床智慧。

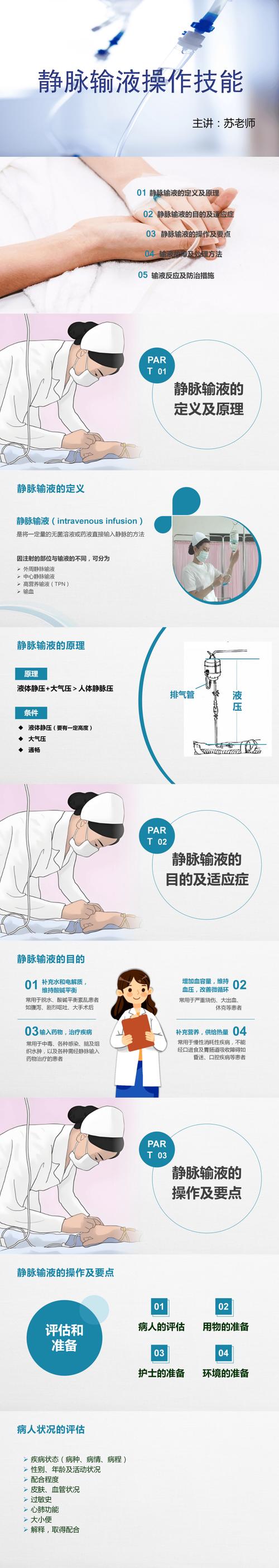

输液的原理及分类

(一)原理

输液的原理基于人体的血液循环系统和生理需求,当人体因疾病、创伤等原因导致体液丢失(如脱水、失血)、电解质失衡或需要补充营养物质时,通过静脉途径输入相应的液体,可以迅速恢复血容量、调整电解质浓度、供给营养和药物等,以达到治疗和维持内环境稳定的目的,液体进入静脉后,随着血液循环分布到全身各个组织器官,满足机体的代谢需要。

(二)分类

1、按输液成分分类

- 晶体液:最常用的是生理盐水(0.9%氯化钠溶液),其渗透压与人体细胞外液相似,主要用于补充水分和电解质,维持体液容量和渗透压稳定,还有乳酸钠林格氏液,在补充电解质的同时,还能提供一定量的乳酸根离子,可在体内转化为碳酸氢根离子,有助于纠正酸中毒。

- 胶体液:常见的有羟乙基淀粉、右旋糖酐、明胶等,胶体液分子量大,在血管内停留时间相对较长,能有效提高血浆胶体渗透压,增加血容量,常用于低血容量休克、烧伤、严重失血等情况,在大量失血导致休克时,快速输注胶体液可以迅速提升血压,改善组织灌注。

- 营养液:包括葡萄糖溶液、氨基酸溶液、脂肪乳等,葡萄糖是人体主要的能量来源之一,可为机体提供能量;氨基酸是合成蛋白质的基本单位,有助于组织修复和生长;脂肪乳能提供较高的能量,并且可以减少碳水化合物的输注量,适用于不能经口进食或营养不良的患者,这些营养液通常根据患者的病情和营养状况进行合理配比,配制成“全营养混合液”进行输注。

2、按输液速度分类

- 快速输液:在短时间内(通常指 30 - 60 分钟内)输入大量液体(一般超过 500 毫升),主要用于紧急情况下,如严重休克、心脏骤停后的复苏等,但在快速输液过程中,需要密切监测患者的心肺功能和血压变化,防止发生心力衰竭等并发症。

- 慢速输液:速度较为缓慢,一般每分钟不超过 50 滴,常用于输入刺激性较强的药物或对输液速度敏感的情况,如某些心血管药物的输注,这样可以避免药物过快进入体内引起不良反应,同时保证药物在体内的稳定浓度和疗效。

输液的作用与适应症

(一)补充血容量

当患者因失血、大面积烧伤、严重腹泻呕吐等原因导致血容量急剧减少时,输液可以快速恢复血容量,维持有效循环血量,保证组织器官的血液灌注,对于失血性休克患者,及时输注红细胞悬液和晶体液,能够提高血压、改善微循环,为后续的治疗争取时间。

(二)纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱

各种原因引起的脱水(如高渗性脱水、低渗性脱水、等渗性脱水)可通过输注不同种类的晶体液来纠正,低钾血症患者可输注含钾的溶液(如氯化钾溶液),但需注意补钾的速度和浓度,防止高钾血症的发生,对于代谢性酸中毒患者,除了补充碱性液体(如碳酸氢钠溶液)外,还应积极治疗原发病。

(三)供给营养物质

对于不能正常进食的患者,如昏迷、胃肠道手术或严重营养不良者,通过输入葡萄糖、氨基酸、脂肪乳等营养液,可以提供能量和合成蛋白质的原料,促进患者的康复,在胃肠道手术后早期,患者胃肠功能尚未恢复,此时通过静脉输注营养液可以保证患者的营养需求,避免因营养不良导致伤口愈合不良等并发症。

(四)治疗疾病

许多药物可以通过输液的方式给予,以达到更好的治疗效果,如抗生素、抗癌药物、心血管药物等,输液可以使药物迅速分布到全身,提高药物的生物利用度和疗效,对于感染性心内膜炎患者,需要使用大剂量的抗生素进行长时间治疗,静脉输注抗生素可以确保药物在血液中达到有效的抗菌浓度,提高治愈率。

输液的操作流程与注意事项

(一)操作流程

1、评估患者:在输液前,医护人员需要对患者进行全面的评估,包括患者的年龄、病情、过敏史、心肺功能等,了解患者的静脉情况,选择合适的静脉进行穿刺。

2、准备物品:根据医嘱准备所需的输液液体、输液器、针头、消毒用品等,检查输液液体的名称、浓度、有效期等,确保无误。

3、核对医嘱:双人核对医嘱,确认输液的液体种类、剂量、速度等信息准确无误。

4、选择合适的静脉:一般选择粗直、弹性好、不易滑动的静脉,如四肢浅静脉、颈外静脉等,对于长期输液或老年患者,可采用中心静脉置管等方式。

5、消毒皮肤:以穿刺点为中心,用碘伏或酒精棉球消毒皮肤,直径大于 5 厘米,待干。

6、穿刺静脉:操作者手持针柄,与皮肤呈 15° - 30°角进针,见回血后降低角度,沿静脉方向再进针少许,然后固定针头。

7、连接输液装置:将输液器与针头连接,排气后关闭调节器。

8、调节输液速度:根据患者的病情和医嘱要求,调节输液速度,开始输液时速度宜慢,观察患者无不适反应后可适当加快。

9、观察与记录:在输液过程中,密切观察患者的反应,包括有无寒战、发热、皮疹等过敏反应;有无局部肿胀、疼痛等静脉炎表现;以及输液速度是否合适等,同时记录输液的时间、液体名称、剂量等信息。

(二)注意事项

1、严格无菌操作:在整个输液过程中,要严格遵守无菌原则,防止细菌污染输液液体和患者身体,引起感染。

2、控制输液速度:过快或过慢的输液速度都可能对患者造成不良影响,过快可能导致心力衰竭、肺水肿等;过慢则可能影响治疗效果,应根据患者的具体情况合理调整输液速度,并密切观察患者的反应。

3、注意药物配伍禁忌:不同的药物在同一输液瓶中混合时,可能会发生化学反应,产生沉淀、变色、浑浊等现象,甚至可能降低药物疗效或增加毒性,在输液前应仔细核对药物配伍情况,避免不合理的药物混合使用。

4、防止空气栓塞:在输液过程中,尤其是在更换输液液体或拔针时,要注意防止空气进入血管,导致空气栓塞,一旦发生空气栓塞,应立即采取急救措施,如将患者置于左侧卧位和头低足高位等。

5、观察局部组织反应:定期检查穿刺部位和静脉走向,如有局部红肿、疼痛、渗出等情况,应及时处理,必要时更换穿刺部位。

6、心理护理:部分患者可能对输液存在恐惧心理,医护人员应做好心理护理,向患者解释输液的目的、过程和注意事项,缓解患者的紧张情绪。

输液的常见并发症及处理

(一)发热反应

1、原因:多由于输入致热物质(如细菌代谢产物、死菌等),通常是输液液体被污染所致;也可能是患者对输液液体中的某种成分过敏引起。

2、临床表现:患者在输液过程中或输液后出现发冷、寒战,随后体温升高,可达 38℃ - 41℃,伴有头痛、恶心、呕吐等症状。

3、处理:立即停止输液,保留剩余液体和输液器送检;对患者采取保暖措施,如加盖被子等;遵医嘱给予患者抗过敏药物(如异丙嗪)或解热镇痛药(如布洛芬);密切观察患者的体温变化和病情进展,若体温持续不降或出现其他严重症状,应及时通知医生进行处理。

(二)循环负荷过重反应(急性肺水肿)

1、原因:短时间内输入过多的液体,使心脏负担过重,超出了心脏的承受能力,导致心肌收缩力减弱、心输出量减少、肺循环压力增高,进而引起肺水肿,常见于老年人、儿童、心肺功能不全等患者。

2、临床表现:患者突然出现呼吸困难、咳嗽、咳痰(粉红色泡沫样痰)、烦躁不安、大汗淋漓、面色苍白等症状,听诊肺部