在快节奏的现代生活中,嗜睡现象愈发普遍,无论是在忙碌的工作日,还是悠闲的周末午后,总有那么一些人仿佛被瞌睡虫缠身,难以摆脱困倦的侵袭,这看似平常的“爱睡觉”背后,实则隐藏着复杂的生理与心理因素,其带来的影响也不容小觑,深入了解嗜睡,方能探寻有效的应对之道。

从生理层面剖析,睡眠呼吸暂停低通气综合征是常见诱因之一,患者睡眠时呼吸道反复阻塞或狭窄,致使呼吸不畅,身体缺氧,大脑为保障机体氧供,频繁唤醒人以恢复呼吸,如此便陷入浅睡眠 - 微觉醒的恶性循环,睡眠质量大打折扣,白天自然嗜睡不已,肥胖者因颈部脂肪堆积易挤压气道,增加患病风险;鼻腔、咽喉部结构异常,如鼻息肉、腺样体肥大等,也会阻碍呼吸,引发嗜睡,内分泌系统紊乱同样不容忽视,甲状腺功能减退时,甲状腺激素分泌不足,人体代谢减缓,能量生成匮乏,使人慵懒嗜睡,皮质醇作为调节应激反应的关键激素,长期熬夜、过度劳累致其分泌失衡,会打乱生物钟,削弱机体活力,让人总觉疲惫欲睡。

心理因素在嗜睡症结中占据重要地位,抑郁症患者常被消极情绪笼罩,对周遭事物兴致缺缺,身体机能也随之懈怠,睡眠增多成为逃避现实压力的途径,焦虑症人群虽看似精神紧绷,但长期处于应激状态,大脑皮层过度兴奋后转为抑制,引发嗜睡症状,借此舒缓内心的不安,生活中的重大变故,像亲人离世、失业失恋等突发打击,易使人陷入应激后的“心理瘫痪”状态,睡眠节律紊乱,整日昏昏欲睡。

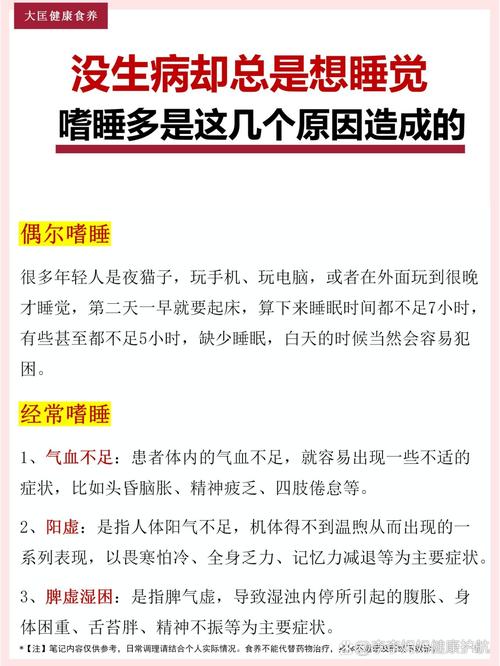

不良生活习惯是嗜睡的“温床”,长期晚睡晚起,打乱生物钟正常节律,扰乱褪黑素分泌周期,使入睡困难、睡眠碎片化,即便睡眠时间充足,白天仍困倦难耐,缺乏运动致血液循环迟缓,氧气与营养物质输送受限,肌肉张力不足,大脑供能减少,人便容易犯困,饮食不规律、营养不均衡亦难辞其咎,高糖、高脂食物摄入过多,血糖骤升后迅速下降,身体能量供应不稳,易产生疲劳嗜睡感;过度饮酒虽助眠,却干扰睡眠结构,降低睡眠质量,宿醉后更是昏昏沉沉。

嗜睡并非小问题,它潜藏着诸多健康隐患,在学习工作中,注意力难以集中,记忆力减退,学习效率、工作产出大幅下滑,学业、职业发展受阻,驾驶时嗜睡更是安全“杀手”,反应迟钝、判断力下降,交通事故风险剧增,从长远看,长期嗜睡关联心血管疾病、糖尿病等多种慢性疾病,因身体代谢失常、内分泌失调持续累积,器官功能受损,社交层面,频繁打哈欠、精神萎靡易给他人留下不良印象,影响人际关系拓展,自身社交意愿也因精力不济而降低。

对抗嗜睡需多管齐下,医疗干预上,若怀疑有睡眠呼吸暂停综合征等疾病,应及时就医,接受多导睡眠监测精准诊断,轻症可借改变生活方式缓解,如控制体重、侧卧睡眠;重症则需正压通气治疗、手术治疗等专业手段介入,甲状腺功能减退等内分泌疾病,遵医嘱服药调节激素水平至关重要,心理层面,抑郁、焦虑患者需寻求专业心理咨询,认知行为疗法可重塑思维模式,缓解负面情绪;适度放松训练,如冥想、深呼吸,助力身心舒缓,减轻心理压力对睡眠的影响。

生活作息调整是关键一步,严格规律作息,每天固定时间上床睡觉与起床,即便节假日也不轻易打破生物钟,让身体适应稳定睡眠节奏,营造舒适睡眠环境,卧室保持安静、黑暗、凉爽,床垫软硬适中,枕头高度契合颈椎生理曲线,睡前避免电子屏幕蓝光刺激,可用阅读、温水泡脚助眠,合理运动不可或缺,每日适量有氧运动,如慢跑、游泳,能提升心肺功能,促进血液循环,增强大脑供氧量;运动产生的内啡肽还可改善情绪,驱散疲劳,饮食注重营养均衡,多吃蔬果、全谷物、优质蛋白,控制糖、油摄入,避免睡前饱腹或饥饿,午睡宜控制在 30 - 60 分钟,既能缓解上午疲劳,又不干扰夜间睡眠。

嗜睡犹如一片迷雾,笼罩着许多人的日常,拨开这层迷雾,需洞察其多元成因,正视潜在危害,践行全方位应对举措,唯有如此,方能重焕活力,在清醒饱满的状态下拥抱生活每一程,让嗜睡不再成为困扰生活的阴霾,开启精神抖擞的崭新日常。