新生儿黄疸是许多新生命降临时可能面临的状况,它如同一片淡淡的阴影笼罩在初为人父母者的心上,引发着担忧与关切,了解新生儿黄疸的相关知识,对于保障宝宝的健康成长至关重要。

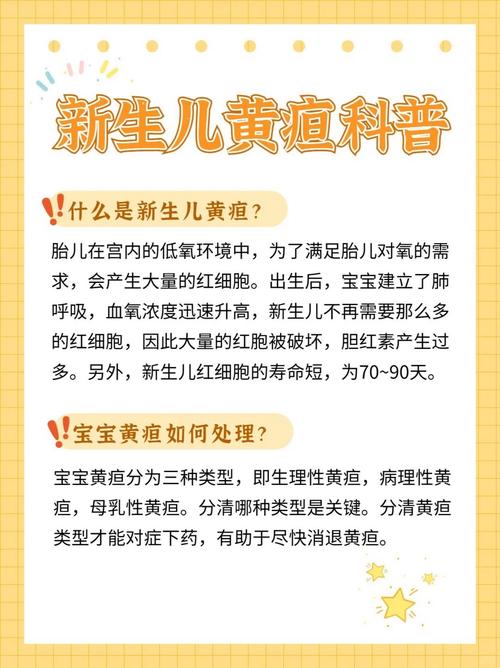

新生儿黄疸是指新生儿期由于胆红素代谢异常,超出人体的代谢能力,引起体内胆红素水平升高,导致皮肤、巩膜及其他脏器黄染的现象,这一现象其实较为常见,据相关统计,约有 60%的足月儿和 80%的早产儿会出现不同程度的黄疸。

从黄疸出现的时间来看,可分为生理性黄疸和病理性黄疸,生理性黄疸通常在宝宝出生后 2 - 3 天出现,4 - 5 天达到高峰,然后逐渐消退,一般在出生后 7 - 10 天内可自行消失,这是由于新生儿红细胞寿命较短,破坏较多,肝脏功能尚未发育完全,导致胆红素生成相对较多而代谢稍慢所致,这种黄疸一般对宝宝的健康影响较小,家长只需密切观察宝宝的皮肤颜色变化、精神状态以及吃奶情况等即可,若宝宝只是皮肤微黄,吃奶有力、睡眠安稳、大小便正常,大多可判断为生理性黄疸,不必过于惊慌。

病理性黄疸则相对复杂且危险,它可能在出生后 24 小时内出现,或者黄疸程度较重,持续时间较长,甚至伴有其他症状,其病因多样,可能是母婴血型不合引起的溶血性黄疸,如 ABO 溶血和 Rh 溶血;也可能是感染因素,像新生儿败血症、肺炎等感染性疾病导致红细胞破坏增多或影响肝脏功能;还有可能是胆道闭锁等先天性胆道发育异常,使胆汁排泄受阻,胆红素反流入血液,病理性黄疸若不及时治疗,过高的胆红素可通过血脑屏障进入大脑,损伤神经系统,引发胆红素脑病,严重时可导致脑瘫、智力障碍甚至死亡等严重后果,有的宝宝因溶血性黄疸未得到及时处理,胆红素水平急剧升高,出现了嗜睡、反应差、抽搐等症状,这就是胆红素脑病的表现。

当宝宝出现黄疸时,家长应仔细观察并记录黄疸出现的时间和范围,若黄疸出现早(生后 24 小时内)、进展快(每日上升超过 85μmol/L)、程度重(足月儿血清胆红素大于 221μmol/L、早产儿大于 256μmol/L)或伴有其他异常表现,如精神萎靡、食欲不振、发热、呕吐、腹胀、大便颜色异常(如陶土样大便)等,应及时就医,医生一般会通过询问病史、体格检查以及必要的实验室检查(如血清胆红素测定、血常规、血型检查、肝功能检查等)来综合判断黄疸的类型和病因,进而制定合适的治疗方案。

对于生理性黄疸,一般以观察为主,适当增加喂养次数,促进宝宝排便,有助于胆红素排出体外,而病理性黄疸则需要根据具体病因进行治疗,若是溶血性黄疸,可能需要进行光疗、换血疗法等;感染引起的黄疸需积极抗感染治疗;对于胆道闭锁等胆道发育异常疾病,必要时可能需要手术治疗,光疗是目前应用较为广泛的方法之一,通过特定波长的光线照射宝宝皮肤,使未结合胆红素转变为水溶性异构体,经胆汁和尿液排出体外,从而降低血清胆红素水平。

除了医疗干预外,家庭护理也起着重要作用,家长要确保宝宝摄入足够的水分和营养,母乳喂养的宝宝应按需喂奶,保证乳汁分泌量充足;人工喂养的宝宝要注意奶具的清洁消毒,避免感染,保持宝宝皮肤清洁,但避免过度清洗,以免损伤皮肤加重黄疸。

新生儿黄疸虽然常见,但不可掉以轻心,家长应充分认识到黄疸的危害和不同类型,密切观察宝宝的情况,一旦发现异常及时就医,医护人员也应给予家长充分的指导和支持,帮助宝宝顺利度过黄疸期,让每一个小生命都能在充满关爱与呵护的环境中健康成长,绽放出最灿烂的笑容,开启他们美好的人生旅程,因为每一个新生儿都是家庭的希望与未来,他们的健康关乎着一个家庭的幸福与安宁,值得我们用心去守护、用爱去陪伴。