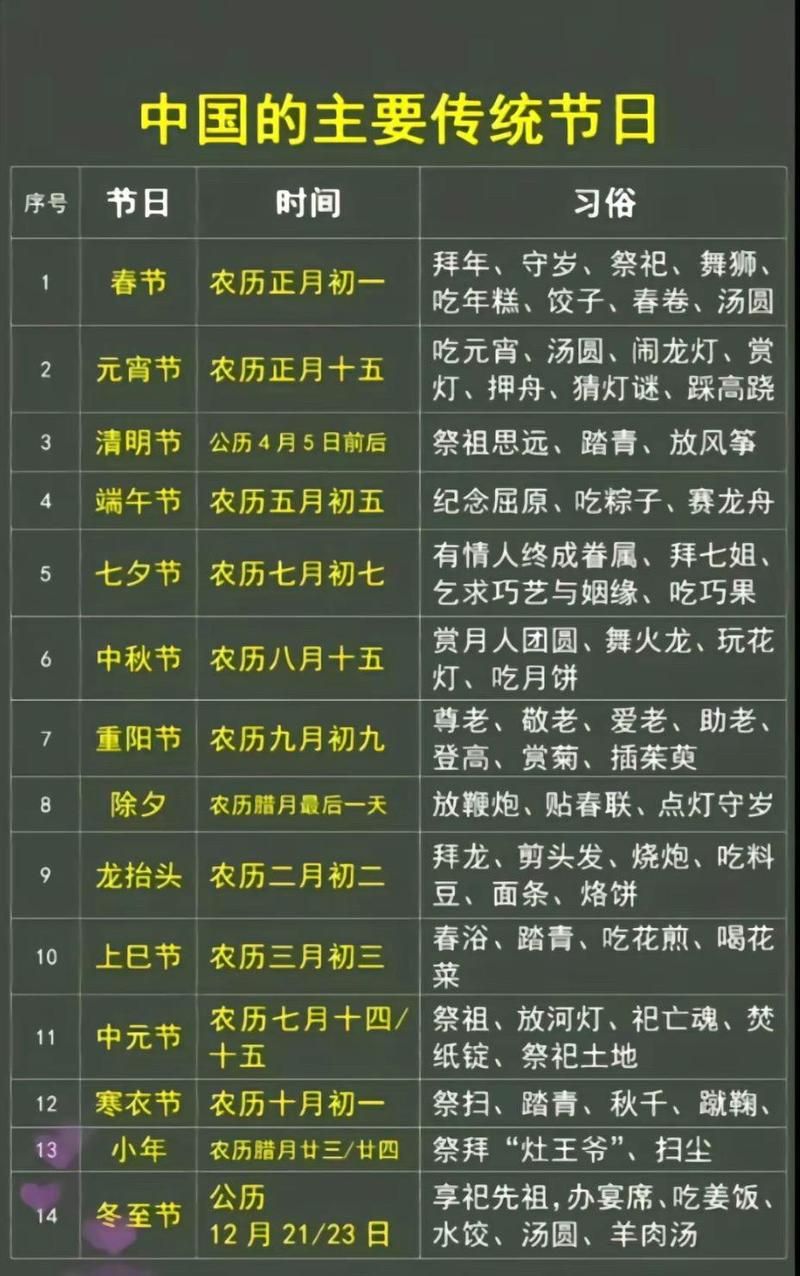

本文目录导读:

- 春节(农历正月初一)

- 元宵节(农历正月十五)

- 龙抬头(农历二月初二)

- 上巳节(农历三月初三)

- 寒食节(清明节前一二日)

- 清明节(公历4月5日前后)

- 端午节(农历五月初五)

- 七夕节(农历七月初七)

- 中元节(农历七月十五)

- 中秋节(农历八月十五)

在中华民族的历史长河中,传统节日犹如一颗颗璀璨的明珠,串联起人们的情感与记忆,承载着深厚的文化底蕴与民族精神,它们不仅是时间的节点,更是文化的传承载体,展现了中华民族独特的价值观念、风俗习惯和生活方式。

春节(农历正月初一)

春节是中华民族最隆重的传统佳节,它不仅集中体现了中华民族的思想信仰、理想愿望、生活娱乐和文化心理,而且还是祈福、饮食和娱乐活动的狂欢式展示,春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来,万物本乎天、人本乎祖,祈岁祭祀、敬天法祖,报本反始也,春节的起源蕴含着深邃的文化内涵,在传承发展中承载了丰厚的历史文化底蕴,在早期观象授时时代,以“斗柄回寅”为岁首;终而复始,大地回春,万象更新,立春岁首乃万物起始、一切更生之义,新的轮回由此开启。

元宵节(农历正月十五)

元宵节是中国与汉字文化圈地区以及海外华人的传统节日之一,元宵节主要有赏花灯、吃汤圆、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动,元宵节又称上元节、元夜、灯节,在农历正月十五这一天庆祝,也是春节过后的第一个月圆之夜,元宵节的历史起源说法不一,但可以追溯到汉朝,佛教的拥护者汉明帝为宣扬佛法,下令正月十五在宫中和寺院“燃灯表佛”,这种习俗一直延续至今,也有传说元宵节起源于汉代时的“火把节”,百姓在乡间田野持火把驱赶虫兽,希望减轻虫害,祈祷获得好收成,而火把则逐渐演变成了现代的彩灯。

龙抬头(农历二月初二)

龙抬头,又称春耕节、农事节、青龙节、春龙节等,是中国民间传统节日,龙是指二十八宿中的东方苍龙七宿星象,每到仲春卯月之初,“龙角星”就从东方地平线上升起,故称龙抬头,龙抬头日,人们会举行各种祭祀活动,祈求风调雨顺、五谷丰登,这也是理发的好时机,有“二月二,龙抬头,剃龙头”的说法,意味着新的一年会有好的开始。

上巳节(农历三月初三)

上巳节俗称三月三,是中国民间的传统节日,上巳节是古代举行祓除畔浴活动中最重要的节日,人们结伴去水边沐浴,称为祓禊,此后又增加了祭祀宴饮、曲水流觞、郊外游春等内容,这个节日源于周代的习俗,后来逐渐淡化,但在一些地方仍有保留,如广西壮族的“歌婆节”等。

寒食节(清明节前一二日)

寒食节在夏历冬至后105日,清明节前一二日,是日初为节时,禁烟火,只吃冷食,并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节相传是为了纪念春秋时期的介子推,他跟随晋文公重耳流亡列国,割股啖君以解饥饿,后来晋文公复国后,介子推不求利禄,与母亲归隐绵山,晋文公为了逼他出山,下令放火烧山,介子推坚决不出山,最终抱树而死,晋文公深感愧疚,下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思。

清明节(公历4月5日前后)

清明节,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,节期在仲春与暮春之交,清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日,清明时节,气温转暖,草木萌动,人们会进行扫墓祭祖、踏青郊游等活动,以表达对逝去亲人的怀念和对大自然的热爱,清明节还融合了上巳节的习俗,如蹴鞠、秋千等,使得节日更加丰富多彩。

端午节(农历五月初五)

端午节又称端阳节、龙舟节、重午节、龙节、正阳节、浴兰节、天中节等等,是中国民间的传统节日,端午节源自天象崇拜,由上古时代龙图腾祭祀演变而来,这一天,人们会包粽子,因为传说当时百姓为了防止鱼虾咬食屈原的身体,将米团投入江中喂鱼,赛龙舟也是端午节的重要活动之一,象征着人们划船打捞屈原遗体的行动,端午节还有挂艾草、菖蒲等习俗,以驱邪避害。

七夕节(农历七月初七)

七夕节,又称七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节、七娘会、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中国民间的传统节日,七夕节由星宿崇拜衍化而来,为传统意义上的七姐诞,这个节日源于牛郎织女的传说,他们每年七月初七在鹊桥上相会一次,在这一天,女子们会进行乞巧活动,祈求心灵手巧和美满姻缘,人们也会在夜晚仰望星空,寻找银河中的牛郎织女星,寄托对爱情的向往和祝福。

中元节(农历七月十五)

中元节,别名七月半、七月十四、祭祖节、盂兰盆节、地官节,节日习俗主要有祭祖、放河灯、祀亡魂、焚纸锭、祭祀土地等,它是道教名称,民间世俗称为“鬼节”,中元节源于早期的“七月半”农作丰收秋尝祭祖,后来道教将其改为现名并赋予新的意义,传说中元节这一天,地狱门大开,已故祖先可回家团圆,因此人们会通过祭祀和超度亡灵的活动来表达对先人的缅怀和敬意。

中秋节(农历八月十五)

中秋节,又称月夕、秋节、仲秋节、八月节、八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或团圆节,是流行于中国众多民族与汉字文化圈诸国的传统文化节日,中秋节最早源于古代帝王秋天祭月活动,向月神祈求丰收和平安,到唐、宋时期,中秋节发展成为了一个更为盛大的节日,人们用精制的糕饼祭奉月神,祭奉之后,全家人分吃,表示合家团圆欢聚,中秋节的主要习俗包括赏月、拜月、吃月饼、点灯笼、赏桂花、饮桂花酒等,这些习俗都寄托了人们对美好生活的向往和对家人团聚的珍视。

十一、重阳节(农历九月初九)

重阳节,也被称为祭祖节、登高节、敬老节等。《易经》中把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,两九相重,故曰“重阳”,因“九九”与“久久”同音,有长久长远的含意,所以常在此日举行祭祖与敬老活动,这一天,人们会登高望远、插茱萸、赏菊花等,王维的《九月九日忆山东兄弟》诗中写道:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”就是描绘了重阳节的景象。

十二、寒衣节(农历十月初一)

寒衣节,每年农历十月初一,又称“十月朝”、“祭祖节”、“冥阴节”、“秋祭”,民众称为鬼头日,是汉族民间传统的祭祀节日,相传起源于周代,实际形成不早于宋代,寒衣节流行于我国北方地区,人们会在这一天祭扫烧献,纪念仙逝亲人,谓之送寒衣,随着社会的发展和文化的交融,寒衣节虽然不再像过去那样被广泛重视,但它仍然是中华民族传统文化的重要组成部分。

十三、下元节(农历十月十五)

下元节为中国民间传统节日,时间为农历十月十五,此时农作物基本收获完毕,人们会举行祭祀仪式感谢神灵庇佑,这也是一个祈福消灾的日子,人们通过各种方式祈求生活的安宁和幸福,下元节与上元节、中元节一起构成了中国完整的“三元节”体系,反映了古人对天地自然的敬畏和崇拜。

十四、冬至(公历12月21~23日)

冬至兼具自然与人文两大内涵,既是二十四节气中一个重要的节气,也是中国民间的传统节日,早在二千五百多年前的春秋时期,中国就已经用土圭观测太阳,测定出了冬至,古人认为自冬至起,白昼一天比一天长,阳气回升,天地