在现代社会,糖尿病已悄然成为一种常见且影响深远的慢性疾病,犹如一个隐藏在暗处的“甜蜜陷阱”,威胁着人们的健康,据不完全统计,全球糖尿病患者人数正呈逐年上升趋势,其引发的各种并发症不仅给患者自身带来身心痛苦,也给家庭和社会带来了沉重的经济负担,深入了解糖尿病,探寻其发病机制、症状表现、预防策略以及治疗方法,对于有效应对这一健康挑战至关重要。

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,人体正常状态下,血液中的葡萄糖是身体能量的主要来源,而胰岛素则是调节血糖的关键激素,当胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损时,血糖便无法被有效利用和储存,从而导致血糖升高,引发糖尿病,糖尿病主要分为 1 型糖尿病、2 型糖尿病、妊娠期糖尿病以及其他特殊类型糖尿病,1 型糖尿病多因自身免疫系统异常,攻击胰岛细胞导致胰岛素绝对缺乏,通常在青少年时期起病;2 型糖尿病则与遗传因素和环境因素(如不良生活方式、肥胖等)密切相关,是最为常见的类型,患者体内胰岛素相对不足或胰岛素抵抗,一般在成年后发病;妊娠期糖尿病则是在孕期首次发现或开始出现的糖耐量异常,多数在分娩后可恢复正常,但这类女性日后患 2 型糖尿病的风险会显著增加。

糖尿病的症状多样且具有一定的隐匿性,早期可能无明显症状,随着病情发展,典型症状逐渐显现,常表现为“三多一少”,即多饮、多食、多尿和体重减轻,由于血糖升高,血液渗透压增高,水分从血管渗出,刺激大脑口渴中枢,引起多饮;身体细胞因无法充分利用葡萄糖获取能量,处于“饥饿”状态,从而刺激食欲导致多食;过多的葡萄糖经肾小球滤出后不能完全被重吸收,形成渗透性利尿,出现多尿;而机体虽摄入增多但仍因能量利用障碍而消耗脂肪和蛋白质,致使体重减轻,还可能出现视物模糊、皮肤瘙痒、伤口不易愈合、乏力等症状,这些往往是糖尿病并发症的早期信号,若未得到及时重视和治疗,将进一步引发心血管疾病、肾病、视网膜病变、神经病变等一系列严重并发症,极大地危害患者的生活质量甚至危及生命。

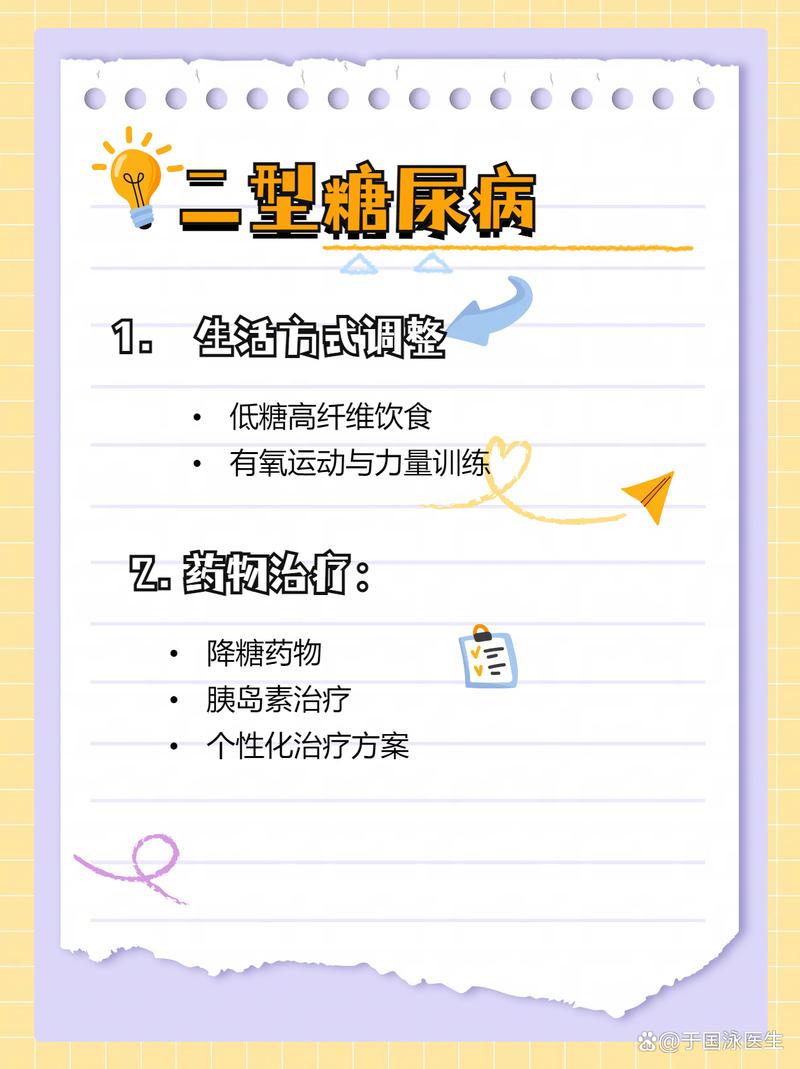

面对糖尿病的威胁,预防胜于治疗,保持健康的生活方式是预防 2 型糖尿病的关键,合理膳食至关重要,应控制总热量摄入,均衡营养,增加膳食纤维的摄取,减少高糖、高脂肪、高盐食物的摄入,如糖果、油炸食品、腌制食品等,多吃蔬菜、水果、全谷物、豆类等富含膳食纤维和维生素的食物,有助于维持血糖稳定,适量运动同样不可或缺,每周至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳等),搭配适当的力量训练,可提高身体对胰岛素的敏感性,增强肌肉对葡萄糖的摄取和利用能力,降低血糖水平,控制体重、避免肥胖也是预防糖尿病的有效措施,通过合理的饮食和运动将体重控制在正常范围内,可显著降低患病风险,对于有家族遗传史、年龄超过 40 岁、超重或肥胖、高血压、血脂异常等糖尿病高危人群,更应密切监测血糖变化,定期进行体检,以便早期发现并采取干预措施。

一旦确诊糖尿病,规范的治疗必不可少,对于 1 型糖尿病患者,由于其胰岛素绝对缺乏,需终身依赖外源性胰岛素替代治疗,通过注射胰岛素或使用胰岛素泵来维持血糖稳定,2 型糖尿病患者则根据病情轻重和个人情况制定个体化治疗方案,在饮食和运动控制的基础上,初诊患者若糖化血红蛋白(HbA1c)≥9.0%或空腹血糖≥11.1mmol/L,伴有明显高血糖症状或合并其他并发症等情况时,可直接启动胰岛素治疗;若 HbA1c<9.0%,可选择口服降糖药物治疗,常用药物包括双胍类(如二甲双胍)、磺酰脲类、格列奈类、α-糖苷酶抑制剂、DPP-4 抑制剂、SGLT-2 抑制剂等,它们通过不同的机制降低血糖,各有优缺点和适应证,部分患者可能需要联合用药才能达到理想的血糖控制目标,除了药物治疗和胰岛素治疗外,血糖监测也是糖尿病管理的重要环节,患者需定期检测空腹血糖、餐后血糖、HbA1c 等指标,了解血糖波动情况,以便及时调整治疗方案。

糖尿病作为一种终生相伴的慢性疾病,虽然目前尚无法完全治愈,但通过科学的预防、规范的治疗和有效的自我管理,患者完全可以像正常人一样生活、工作,享受高质量的人生,我们应正视糖尿病的危害,提高公众对糖尿病的认知水平,倡导健康的生活方式,共同抵御这一“甜蜜陷阱”,为构建健康社会贡献力量。