在中华传统医学的宝库中,拔罐以其独特的疗效和悠久的历史,成为了一颗璀璨的明珠,从古老的民间疗法到如今备受认可的养生手段,拔罐经历了漫长的发展历程,承载着中华民族对健康的智慧与追求。

拔罐,这一古老而神秘的中医疗法,其历史源远流长,可追溯至先秦时期,据史料记载,早在春秋战国时代,人们就已经开始运用类似拔罐的方法来治疗疾病,那时,人们将兽角或竹筒等工具,利用燃烧或其他方法使其内部形成负压,吸附于体表特定部位,以达到通经活络、祛风散寒的效果,随着时间的推移,拔罐疗法不断发展和完善,在汉代的医学典籍《五十二病方》中,就有关于拔罐治疗各种疾病的详细记载,这足以证明拔罐在当时的医疗实践中已经得到了较为广泛的应用。

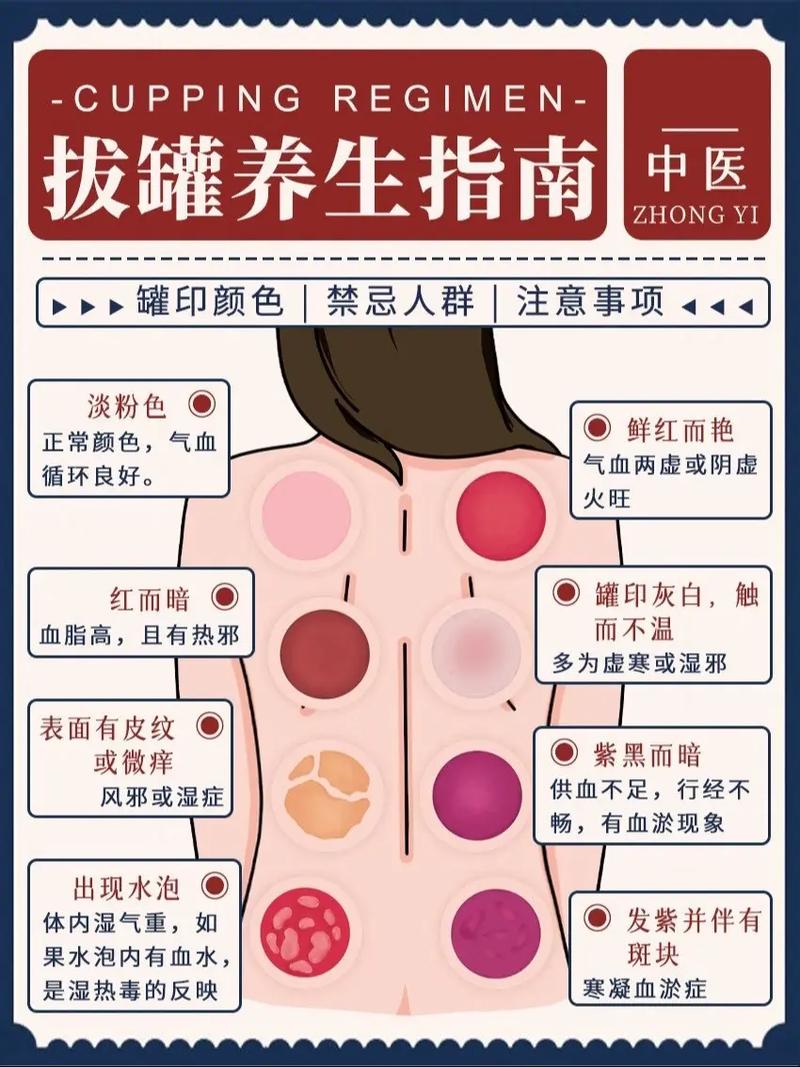

拔罐的原理基于中医的经络学说和气血理论,人体经络是气血运行的通道,内连脏腑,外达肌表,若经络阻塞,气血不畅,则会导致各种疾病的发生,拔罐通过在特定的穴位或部位上施加负压,使局部皮肤充血、瘀血,从而起到疏通经络、调和气血、平衡阴阳的作用,当罐具吸附于皮肤时,局部组织的微循环得到改善,血液灌注量增加,新陈代谢加快,有助于排除体内的毒素和废物,增强机体的免疫力,拔罐还能刺激神经系统,调节神经功能,缓解肌肉紧张和疼痛,使人感到身心放松。

在实际应用中,拔罐的方法多种多样,常见的有火罐法、水罐法、抽气罐法等,火罐法是最为传统的一种方法,它借助火焰的热力排出罐内空气,形成负压,操作时,先将易燃的纸张或酒精棉球点燃后迅速放入罐内,然后迅速将罐具扣在选定的部位上,待火焰熄灭后,罐内的空气冷却收缩,产生负压,使罐具紧紧吸附于皮肤,水罐法则是在火罐法的基础上进行了改良,将温热的水注入罐内,利用水的温热和负压的双重作用来治疗疾病,这种方法相对火罐法更为温和,适用于一些皮肤较为娇嫩或对热度敏感的患者,抽气罐法则是利用特制的抽气装置,将罐内的空气抽出,形成负压,这种方法操作简单、安全,且易于控制负压的大小,适合家庭自我保健使用。

拔罐的治疗范围广泛,对于许多疾病都具有一定的疗效,在骨科方面,拔罐常用于治疗颈肩腰腿痛等疾病,现代社会中,由于人们长时间保持不良的姿势,如久坐、低头看手机、弯腰工作等,导致颈椎、腰椎、肩部等部位的肌肉劳损、椎间盘突出等问题日益增多,拔罐可以通过疏通经络、缓解肌肉痉挛,改善局部血液循环,减轻疼痛和不适症状,对于颈椎病患者,拔罐可以选取颈部的大椎、风池、肩井等穴位,以及背部的相关经络走行部位进行拔罐治疗,能够有效缓解颈部疼痛、僵硬等症状,改善颈部的活动度。

在内科领域,拔罐对于感冒、咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病也有较好的治疗效果,中医认为,肺主气属卫,与皮毛相合,外邪入侵人体首先侵犯肺卫,拔罐可以通过刺激体表的穴位和经络,调节肺脏的功能,增强机体的抗邪能力,如在治疗感冒时,可在背部的肺俞、风门等穴位进行拔罐,以疏散风寒或风热之邪,缓解发热、头痛、鼻塞、流涕等症状,对于慢性支气管炎和哮喘患者,定期进行拔罐治疗,还可以减少发作次数,提高生活质量。

拔罐还常用于妇科和皮肤科疾病,在妇科方面,拔罐可以调节女性的内分泌系统,缓解痛经、月经不调等病症,通过在腹部的关元、气海等穴位以及腰部的肾俞、命门等穴位进行拔罐,能够温通经络、调和气血,改善胞宫的血液循环,从而减轻疼痛和不适,在皮肤科,拔罐可用于治疗痤疮、湿疹等疾病,痤疮多因肺经风热、脾胃湿热等因素导致,拔罐可以通过清热泻火、祛湿化痰的作用,促进面部皮肤的新陈代谢,减少痘痘的产生,湿疹则常与脾虚湿盛、湿热蕴肤有关,拔罐能够健脾除湿、清热利湿,缓解湿疹的症状。

尽管拔罐具有诸多优点和疗效,但在使用时也需要注意一些事项,拔罐的部位应选择合适的肌肉丰满、皮肤平整之处,避免在皮肤破损、溃疡、瘢痕、肿瘤等部位进行拔罐,以免引起感染或加重病情,拔罐的时间不宜过长,一般以 10 - 15 分钟为宜,以免造成皮肤损伤或起泡,如果在拔罐过程中出现皮肤过敏、瘙痒、疼痛加剧等不适症状,应立即停止拔罐,并及时就医处理,孕妇的腹部、腰骶部等部位应禁止拔罐,以免引起流产或早产等不良后果,儿童的皮肤娇嫩,在进行拔罐时应选择较小的罐具,且负压不宜过大,操作要轻柔。

在现代社会,随着人们对健康的关注度不断提高,拔罐作为一种传统的中医疗法,逐渐受到了更多人的青睐,不仅在国内,拔罐在世界范围内也得到了广泛的认可和传播,许多人在工作之余会选择去专业的中医馆或养生机构进行拔罐保健,以缓解身体的疲劳和压力,随着科技的发展,拔罐器具也在不断创新和改进,出现了各种新型的罐具和拔罐设备,使拔罐的操作更加方便、安全、高效。

拔罐作为中医传统疗法的重要组成部分,以其独特的理论体系和显著的疗效,为人类的健康事业做出了重要贡献,它不仅传承了中华民族悠久的医学文化,而且在现代社会依然焕发出勃勃生机,我们也应该正确认识拔罐的作用和适用范围,遵循科学的方法和技术规范,合理使用拔罐疗法,才能更好地发挥其优势,为我们的健康保驾护航,在未来的发展中,相信拔罐将继续与现代医学相互补充、相互融合,为人类健康事业的发展开辟更为广阔的前景。