本文目录导读:

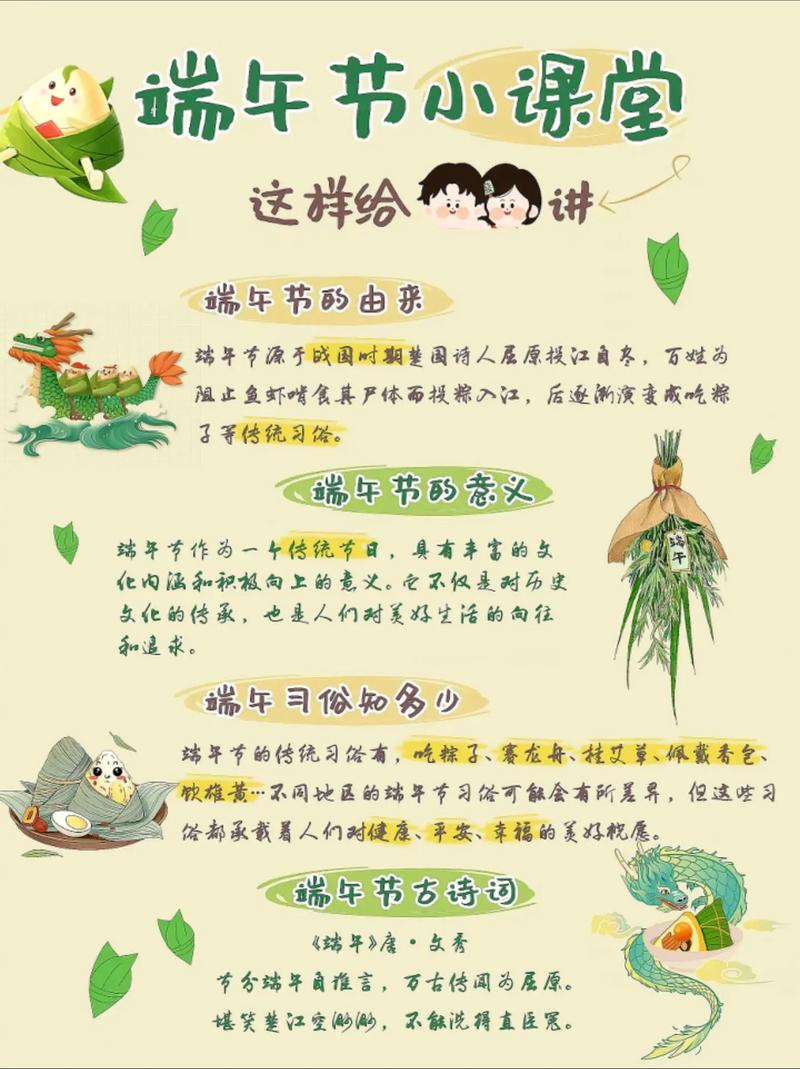

端午节,作为中国四大传统节日之一,源远流长,承载着深厚的历史底蕴与丰富的文化内涵,其习俗多样,从龙舟竞渡到吃粽子,从挂艾草菖蒲到佩香囊,每一个传统都蕴含着人们对美好生活的祈愿与对传统文化的坚守。

龙舟竞渡:勇者之舟,激情澎湃

龙舟竞渡是端午节最具标志性的习俗之一,传说这一习俗源于对屈原的纪念,人们划船打捞他的遗体,逐渐演变成了如今的龙舟竞赛。

在龙舟竞渡中,龙舟的造型精美独特,船头一般装饰有昂首挺立的龙头,船尾则高翘着龙尾,船身通常绘有色彩斑斓的鳞片图案,象征着龙的身体,龙舟的大小因地区而异,有的可容纳数十人甚至上百人。

比赛时,鼓手站在船头击鼓助威,节奏明快有力的鼓点声,指挥着划手们的动作,划手们手持木桨,整齐划一地奋力划水,动作刚劲有力,展现出团队协作的力量与速度,舵手则掌控着龙舟的方向,确保龙舟在赛道上直线前行,岸边观众人山人海,欢呼声、呐喊声此起彼伏,热闹非凡,当龙舟冲过终点线的那一刻,胜利者的欢呼与失败者的遗憾交织在一起,构成了一幅充满激情与活力的画面,龙舟竞渡不仅是一项体育竞技活动,更是传承和弘扬民族精神的重要载体,它体现了团结协作、奋勇争先的精神品质,让人们在这个过程中感受到集体的力量和竞争的乐趣。

食粽:粽叶飘香,味韵悠长

端午节吃粽子,是必不可少的习俗,粽子作为一种传统美食,有着悠久的历史和丰富的种类。

关于粽子的起源,说法不一,其中一种说法是为了纪念屈原,人们用竹筒装米投入江中喂鱼,以保护屈原的尸体,后来逐渐演变为用粽叶包裹糯米制成粽子。

粽子的馅料多种多样,常见的有豆沙、红枣、蛋黄、鲜肉等,不同地区的粽子风味各异,北方的粽子一般是甜味的,多以红枣、豆沙为馅,口感软糯香甜;而南方的粽子则有甜有咸,咸粽如浙江嘉兴的肉粽,选用肥瘦适中的猪肉,经过腌制后包裹在糯米中,煮熟后的粽子粽香四溢,肉质鲜嫩,油润不腻,还有四川等地的辣粽,在糯米中加入辣椒等调料,别具一番风味。

包粽子是一门手艺活,首先要准备粽叶,将粽叶洗净后浸泡在水中,使其柔软易折,然后把泡好的糯米淘洗干净,沥干水分,接着取两三片粽叶,叠放在一起,卷成圆锥状,放入适量的糯米和馅料,再将粽叶折过来包裹住糯米,用棉线捆扎好,包好的粽子放入锅中,加水煮熟,煮的过程中,粽叶的清香渗透到糯米里,让粽子的味道更加浓郁。

无论是自家制作的粽子,还是购买的成品粽,在端午节这一天,一家人围坐在一起品尝粽子,分享节日的喜悦,那浓浓的亲情与粽香交织在一起,成为端午节里最温馨的画面。

悬蒲挂艾:驱邪避祸,祈福安康

在端午节,家家户户都会在门口悬挂艾草和菖蒲,这一习俗有着古老的传说和寓意。

艾草是一种多年生草本植物,具有特殊的香气,菖蒲则是一种水生植物,叶子细长,也散发着独特的气味,传说古时候,人们认为五月是“恶月”,五毒横行,即蝎子、蛇、蜈蚣、壁虎和蟾蜍,而艾草和菖蒲具有驱虫、辟邪的作用,把它们挂在门口,能够驱赶蚊虫蛇蚁,防止邪气入侵家中,保佑家人平安健康。

除了悬挂艾草和菖蒲外,有些地方还会有在门口挂香囊的习俗,香囊内通常会装有一些具有芳香气味的中药材,如雄黄、藿香、薄荷等,这些中药材不仅可以散发出宜人的香气,还具有一定的药用价值,雄黄能解毒杀虫,藿香可芳香化湿,薄荷能清凉提神,人们把香囊挂在身上或放在屋内,既能起到装饰作用,又能达到驱虫辟邪、祈福安康的目的。

悬蒲挂艾这一习俗,虽然带有一定的迷信色彩,但它反映了古人对自然现象的认识和对美好生活的向往,在现代社会,它更多地成为了一种传统文化的象征,承载着人们对传统文化的尊重与传承。

佩五彩绳:缤纷彩绳,护佑孩童

五彩绳也是端午节常见的习俗之一,在端午节这天,大人们会给孩子佩戴五彩绳。

五彩绳由红、黄、蓝、绿、黑五种颜色的丝线编织而成,这五种颜色代表着金、木、水、火、土五行,古人认为,五行相生相克,能够平衡宇宙万物,给孩子佩戴五彩绳,寓意着可以护佑孩子平安成长,免受邪祟侵扰。

孩子们手腕上、脚踝处系着五彩绳,那鲜艳的色彩在阳光下格外夺目,他们在玩耍嬉戏中,五彩绳随风飘动,仿佛带着长辈们的祝福与关爱,而且,佩戴五彩绳还有一种说法,就是在端午节后的第一个雨天,要把五彩绳摘下来扔到雨水中,让雨水带走邪气和疾病,这一习俗虽然简单,但却蕴含着长辈们对孩子深深的爱与美好的期望。

端午节的习俗丰富多彩,它们是中华民族传统文化的瑰宝,这些习俗在岁月的长河中代代相传,不仅仅是一种形式上的传承,更是一种文化的延续和情感的寄托,它们让我们在现代生活中依然能够感受到古人的智慧与情怀,让我们的民族精神得以传承和发扬,在每一个端午节,当我们参与这些习俗活动时,都是在与历史对话,与祖先交流,传承着中华民族的文化基因,让这份珍贵的文化遗产在新时代焕发出新的光彩。