在中国博大精深的饮食文化里,筷子宛如一位默默陪伴的挚友,穿越千年岁月,静静诉说着华夏文明的悠长故事。

从材质探寻,筷子承载着自然的馈赠,竹筷,是山林间最常见的身影,翠绿挺拔的竹子,经匠人巧手,化身轻盈实用的餐具,其纹理清新自然,仿佛带着山间云雾的润泽,轻触间能感受到竹丝的细腻,夹菜时那股坚韧与柔韧并存的质感,传递着手与食物最亲切的交流,木筷则多了一份沉稳大气,檀木、鸡翅木等珍贵木材制成的筷子,色泽温润醇厚,有的泛着暗红光泽,有的透着金黄纹理,在岁月摩挲下愈发光亮,每一次使用都是对木材生命余韵的回味。

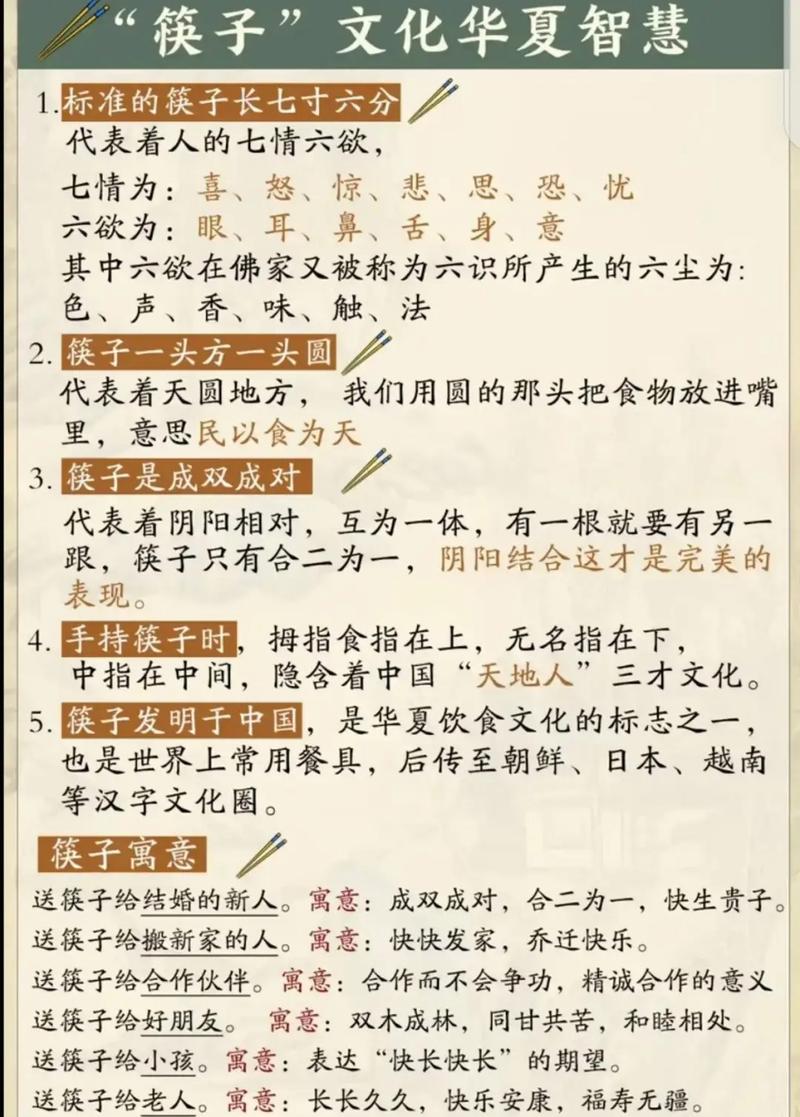

形制上,筷子蕴含着古人的智慧,它通常上方下圆,方象征大地,规规矩矩承载食肴;圆寓意天空,圆润通融,在手中自如转动,精准地完成取食任务,长度多在七寸六分,这“七情六欲”的尺寸,暗合着传统文化中对人性的隐喻,也契合人手把握的最佳尺度,无论是轻巧夹起花生米,还是稳当地端起一盘佳肴,都恰到好处,还有那雕花刻绘的工艺筷,龙凤呈祥、梅兰竹菊等精美图案跃然筷上,用餐瞬间成了一场视觉与味觉的双重盛宴,彰显着使用者的品味与生活意趣。

于礼仪之中,筷子更是扮演着教化的角色,在传统中式宴席上,筷子摆放有严格规范,不可长短不齐随意搁置,那是对秩序与尊重的遵循,夹菜时,不可在盘中翻搅挑拣,要眼疾手快、一击即中,这是礼貌自律的体现;不可用筷子指人,这是人际交往中友善边界的维护,一双筷子,传承着长幼有序、谦恭有礼的家风与社会风尚,从小培养孩子正确用筷,便是植入文明的种子。

在历史长河里,筷子见证朝代更迭、民生百态,古代文人墨客把酒言欢,筷子是他们挑动珍馐、助兴赋诗的工具,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,对比出社会阶层饮食境遇差异,而筷子始终是贫富共享的日常,市井烟火中,小商贩忙碌一天后,围坐街边小店,用筷子大快朵颐,慰藉辛劳,它是平凡日子里最简单的幸福载体,从宫廷御膳到农家灶台,筷子跨越阶层,串联起中国人饮食文化的共性与脉络。

如今,筷子走向世界,成为中华文化亮眼名片,外国友人初握筷子的笨拙尝试,开启跨文化交流第一步,当各国餐桌出现一次性筷子替代品的呼声渐起时,中国环保筷理念也随之传播,可重复使用的竹木筷、不锈钢筷等,以绿色姿态诠释古老智慧新内涵。

筷子,这一双看似平凡的器物,却扎根于中华文明深厚土壤,枝繁叶茂,绵延千年,它不仅是一种进食工具,更是文化、礼仪、历史的融合体,在每一次开合间,续写着东方饮食史诗,让世界透过它窥探中华民族的生活美学与精神追求,在未来岁月,必将继续笃行,把文化韵味传递得更远更久。