本文目录导读:

在当今社会,耳聋已成为影响人们生活质量和社交能力的重要健康问题,据世界卫生组织数据显示,全球约有4.3亿人患有听力障碍,其中许多人需要通过专业的治疗与康复来改善生活状况。

耳聋,这一无声的障碍,不仅剥夺了人们聆听世界美妙声音的能力,还深刻影响着他们的社交互动、情感交流乃至整个生活质量,它如同一道无形的墙,将患者与外界隔离开来,使他们在沟通中遭遇重重困难,甚至在心理层面留下阴影,探索耳聋的有效治疗方法,以及如何帮助患者实现全面康复,成为了医学界和社会共同关注的重要课题。

耳聋的类型与成因

耳聋,作为人类听力功能的障碍,根据其病理生理机制的不同,可大致分为传导性耳聋、感音神经性耳聋及混合型耳聋三大类,传导性耳聋,多由外耳或中耳的结构异常引起,如先天性耳廓畸形、外耳道闭锁、中耳炎症导致的鼓膜穿孔或听骨链中断等,这类耳聋往往表现为轻度至中度听力下降,且通过纯音测听等检查可清晰诊断,相比之下,感音神经性聋则源于内耳毛细胞的损伤或听神经功能障碍,可能由遗传、衰老、噪音暴露、药物中毒等多种因素引发,这种耳聋通常呈渐进性加重,且难以通过常规手段完全治愈,混合型耳聋则结合了上述两种耳聋的特点,即同时存在外耳、中耳的结构问题和内耳的功能性损害。

药物治疗

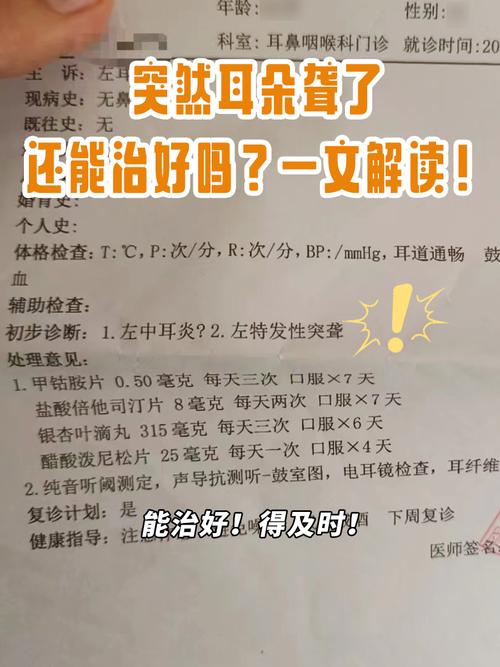

针对耳聋的药物治疗,主要聚焦于改善内耳微循环、营养听毛细胞及减轻炎症反应等方面,对于突发性耳聋(突聋),早期应用糖皮质激素类药物成为首选方案,旨在迅速减轻内耳水肿,挽救听力损失,辅以扩张血管、降低血粘稠度及调节神经功能的药物,如银杏叶提取物、维生素B族等,以促进内耳血液循环,为神经细胞提供必要的营养支持,需强调的是,这些药物的疗效往往受到严格的时间窗限制,一旦错过最佳治疗时机(通常认为突聋后2周内),其效果将大打折扣,对于遗传性耳聋或老年性耳聋等感音神经性耳聋类型,由于内耳毛细胞的不可再生性,药物治疗往往难以从根本上逆转听力损失。

助听器与人工耳蜗的应用

当药物治疗无法有效改善耳聋状况时,助听器与人工耳蜗等听觉辅助设备成为重要的康复工具,助听器通过放大外界声音,帮助患者更好地感知环境声音,适用于轻至中度感音神经性耳聋及部分传导性耳聋患者,而人工耳蜗则为极重度耳聋患者提供了重获听觉的可能,通过电刺激听神经直接传递声音信息至大脑,近年来,随着技术的进步,助听器与人工耳蜗的性能不断提升,不仅更加隐形舒适,而且智能化程度也日益提高,值得注意的是,这些设备并非简单戴上即可立竿见影,而是需要经过专业的验配、调试及长期适应训练,才能达到最佳效果。

听觉语言训练

听觉语言训练是耳聋康复过程中不可或缺的一环,对于佩戴助听器的患者而言,仅仅听到声音并不等同于真正理解其含义,因此必须进行系统的听觉训练,这种训练包括听觉觉察、听觉注意、听觉辨别等多个方面,旨在帮助患者逐步恢复对声音的感知、识别和理解能力,而对于聋儿来说,语言训练更是至关重要,通过发音训练、唇读练习及词汇、语法的学习,他们可以逐渐掌握口语表达技巧,提高语言沟通能力,这一过程需要家长、教师及康复师的密切配合与耐心指导,以确保患者在最佳时期内获得最佳的康复效果。

手术治疗

虽然大多数耳聋患者可通过非手术方式得到一定程度的康复,但在某些特定情况下,如先天性外耳道闭锁、听骨链畸形或严重的耳硬化症等传导性耳聋类型,手术治疗则成为必要选择,手术旨在重建或改善外耳、中耳的结构异常,从而恢复声音传导路径的正常功能,外耳道成形术可以开通闭锁的外耳道;鼓室成形术则可修复破损的鼓膜并重建听骨链连续性,手术并非万能解决方案,其效果受多种因素影响,包括病变的性质、严重程度以及患者的身体状况等,在决定手术前,医生会进行全面的评估,并与患者充分沟通预期效果及潜在风险。

耳聋的治疗与康复是一个复杂而系统的过程,涉及医学、心理学、教育学等多个领域,从早期的药物治疗到后期的听觉辅助设备应用、听觉语言训练乃至必要的手术治疗,每一步都至关重要,未来,随着科技的进步和医学研究的深入,我们有理由相信耳聋患者将迎来更多的康复希望和更好的生活质量。