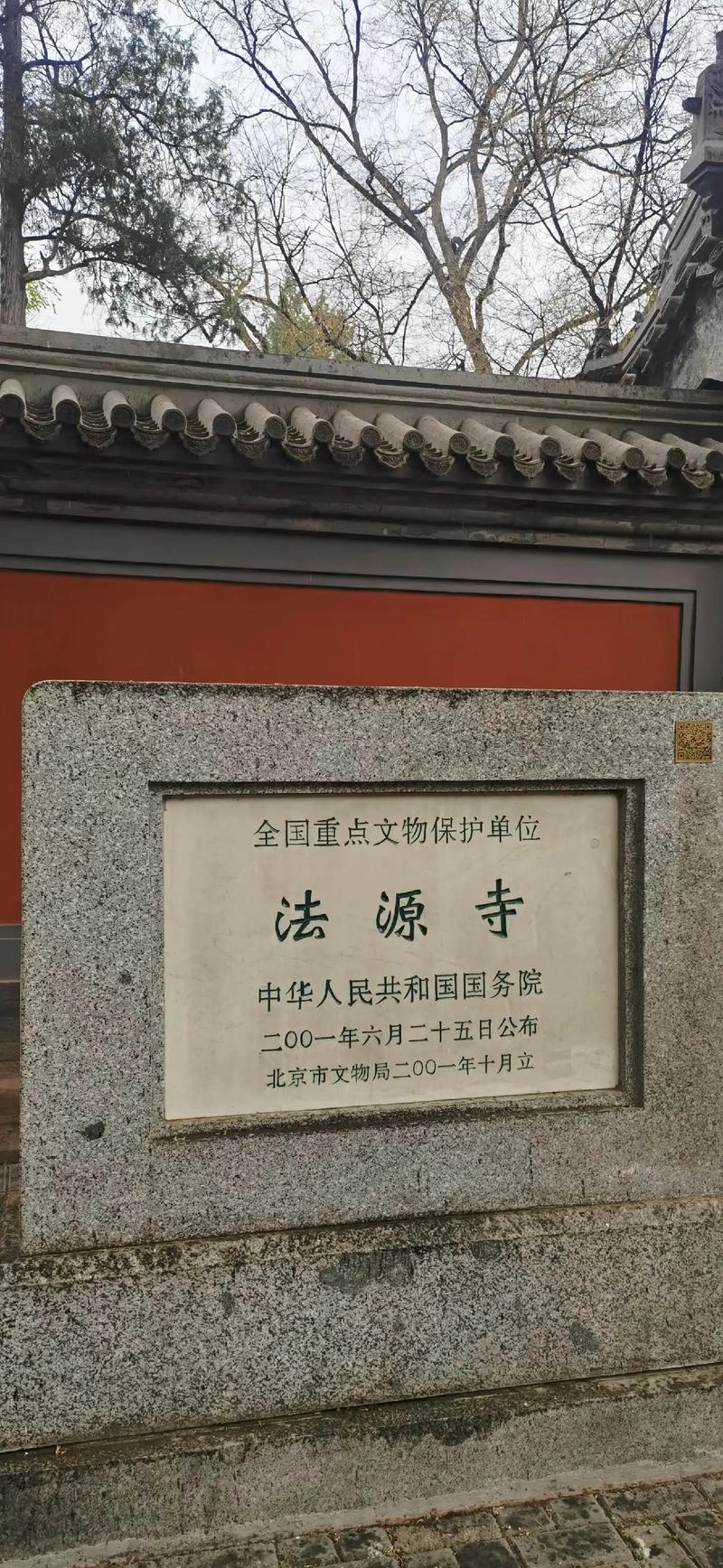

在北京宣武门外教子胡同南端东侧,坐落着一座拥有超过1300年历史的佛教名刹——法源寺,这座寺庙始建于唐朝贞观年间,最初名为“悯忠寺”,历经多次修缮、改建与更名,最终于清朝雍正年间定名为“法源寺”,它不仅是北京城内现存最古老的名刹之一,更是一座承载着深厚历史文化底蕴的文化宝库。

法源寺的建立,最初是为了悼念唐太宗李世民东征阵亡的将士,唐太宗以深切的慈悲之心,为这些英勇捐躯的士兵建造了这座寺庙,以表达对他们的哀悼与敬意,这一举措不仅彰显了皇帝的仁爱与宽厚,也为法源寺赋予了独特的历史意义和使命,随着时间的推移,法源寺成为了京城乃至全国的重要佛教圣地,吸引着无数信徒前来朝拜祈福。

走进法源寺,首先映入眼帘的是古朴庄重的山门,山门为单檐歇山顶风格,造型典雅,庄严肃穆,穿过山门,便是天王殿,殿内供奉着弥勒佛和四大天王等塑像,形态各异,栩栩如生,这些佛像不仅是佛教艺术的杰作,更是信仰者心中的精神支柱,天王殿后,便是法源寺的主体建筑——大雄宝殿,大雄宝殿面阔五间,进深三间,规模宏大,气势磅礴,殿内供奉着释迦牟尼佛等佛像,香烟缭绕,庄严肃穆,每当夕阳西下,余晖洒在大殿之上,更添一份神秘与庄严。

除了宏伟的建筑和精湛的佛像外,法源寺还珍藏着丰富的文物瑰宝,悯忠台原为悯忠寺的藏经楼,现藏有众多的碑刻、经卷等文物,具有极高的历史和文化价值,这些碑刻中不乏苏灵芝书写的《宝塔颂》碑文,其书法独特,笔力遒劲,是唐代书法艺术的珍品,毗卢殿内供奉的毗卢遮那佛佛像工艺精湛,令人叹为观止,而藏经阁则是收藏佛经的重要场所,阁内珍藏着大量的古代佛经,是研究佛教文化、中国古代书法和雕刻艺术的重要资料。

在漫长的历史长河中,法源寺见证了诸多重大事件,其中最为人所知的便是戊戌变法后,康有为、梁启超、谭嗣同等维新派人士曾在此商讨变法事宜,他们试图通过改良的方式推动社会的进步和发展,但最终因各种原因而失败,这段历史不仅让法源寺成为了中国近代史上的一个重要地标,也让人们更加深刻地认识到改革的必要性和艰难性。

法源寺还与许多文人墨客有着不解之缘,清代诗人龚自珍就曾在法源寺写下不少佳作,留下了宝贵的文化遗产,这些诗篇不仅表达了他对人生的感悟和对世事的洞察,也展现了他对佛教文化的敬仰和追求,每当春日之际,寺内的丁香花盛开,香气四溢,吸引了众多文人墨客前来观赏吟咏,法源寺又有着“香雪海”之美誉。

如今,法源寺依然是佛教信众朝拜的重要场所,每天都有不少信徒前来上香、祈福,祈求平安幸福、家庭和睦,寺院也对外开放,吸引着众多游客前来参观游览,游客们可以在这里感受到佛教文化的庄严与宁静,领略其深厚的历史文化底蕴,法源寺还经常举办各种文化活动和讲座,如佛教法会、国学讲座等,吸引了众多信徒和文化爱好者前来参与。

法源寺是一座集历史、文化、宗教于一体的著名古刹,它承载着千年的历史记忆和文化传承,见证了中华民族的兴衰变迁和社会发展,在未来的日子里,相信这座古老的寺庙将继续以其独特的魅力吸引着更多的人前来探访和学习。