本文目录导读:

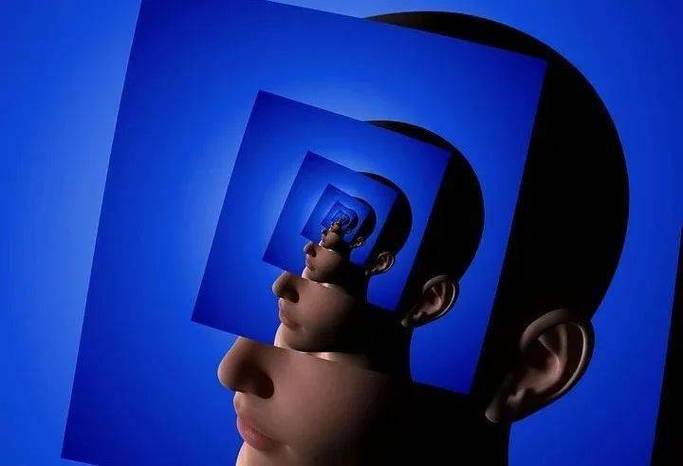

在人类的心智深处,存在着一个隐秘而深邃的领域,它无声无息地影响着我们的情绪、行为和决策——这就是心理暗示的世界,心理暗示,这一古老而又现代的概念,如同一把双刃剑,既能成为治愈与激励的工具,也可能沦为误导与操纵的手段,本文旨在揭开心理暗示的神秘面纱,探讨其原理、应用及潜在风险,引导读者走向更加自觉与明智的自我认知之路。

心理暗示的定义与机制

心理暗示,简而言之,是通过言语、行为、环境或其他非直接指令的方式,向个体传递一种隐含的信息或期望,从而影响其心理状态和行为模式的过程,这种影响往往发生在个体的潜意识层面,使得被暗示者在不自觉中接受并内化这些信息。

心理暗示的机制复杂而微妙,它依赖于人类大脑对信息的选择性注意、解释以及情绪反应,当个体接收到与自身信念、价值观相符的信息时,更容易产生共鸣并接受暗示;反之,则可能产生抵触,权威效应、从众心理、情境因素等也在其中扮演着重要角色。

心理暗示的类型与应用

1、积极暗示:通过正面、鼓励性的语言和情境设置,激发个体的潜能和积极性,如自我肯定训练、目标可视化等技术,广泛应用于个人成长、教育辅导、心理咨询等领域。

2、消极暗示:传递负面、限制性的信息,可能导致个体产生焦虑、恐惧或自我怀疑,在某些情况下,如戒烟宣传中的“吸烟有害健康”,虽出于善意,但也可能引发逆反心理。

3、治疗性暗示:在医疗和心理治疗中,医生利用言语暗示来缓解病人的症状,增强治疗信心,如催眠疗法中的正向引导,帮助患者放松并改变不良习惯。

4、商业与广告中的暗示:品牌通过精心设计的广告语言、形象和氛围,潜移默化地塑造消费者的购买欲望和偏好,这是心理暗示在商业领域的广泛应用。

心理暗示的潜在风险与伦理考量

尽管心理暗示具有强大的影响力,但其不当使用也可能带来负面影响,如误导决策、侵犯隐私、甚至造成精神伤害,实施心理暗示时应遵循以下伦理原则:

- 尊重自主性:确保被暗示者在充分知情且愿意的情况下参与,避免强迫或欺骗。

- 目的正当性:暗示的目的应符合道德和社会规范,不得用于恶意操控或谋取私利。

- 最小伤害原则:评估并尽量减小可能带来的负面影响,保护被暗示者的心理健康和权益。

培养心理暗示的免疫力

面对无处不在的心理暗示,提高个人的辨识能力与抵抗力至关重要,这包括:

- 增强自我意识:通过冥想、日记反思等方式,深入了解自己的内心世界,识别并质疑外来信息的合理性。

- 批判性思维:学习逻辑分析与证据评估,对接收的信息进行独立判断,不盲目跟从。

- 情绪调节:学会管理自己的情绪反应,保持平和心态,减少情绪化决策的影响。

- 寻求专业支持:遇到难以解决的心理困扰时,及时求助于专业的心理咨询师或治疗师。

结语

心理暗示是一把无形的钥匙,能够开启心灵深处的宝藏,也可能不慎触发潜藏的风险,通过理解其原理、审慎应用,并培养自身的辨识能力,我们可以更好地利用这股力量,促进个人成长与社会和谐,同时守护心灵的自由与尊严,在这个充满暗示的世界里,让我们以智慧和勇气,拥抱每一个更加真实、更加美好的自己。