本文目录导读:

肠炎,作为一种常见的肠道疾病,给许多人的生活带来了诸多不便与痛苦,无论是急性发作时的腹痛、腹泻,还是慢性肠炎长期反复的困扰,都严重影响着患者的生活质量,了解肠炎的方方面面,对于预防、诊断与治疗这一疾病至关重要,本文将从肠炎的病因、症状、常见类型、诊断方法以及防治策略等多个维度进行深入探讨,旨在为广大读者提供一份全面且实用的肠炎知识指南。

肠炎的病因剖析

肠炎的病因复杂多样,主要可归结为以下几大类:

1、感染性因素

- 病毒感染:轮状病毒、诺如病毒等是引起病毒性肠炎的常见病原体,常通过粪 - 口途径传播,在婴幼儿和冬春季较为高发,易引发水样便、呕吐和发热等症状,每年秋季幼儿园中常出现因轮状病毒导致的集体腹泻事件。

- 细菌感染:大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌等细菌可污染食物或水源,进入人体后大量繁殖并产生毒素,引起细菌性肠炎,沙门氏菌感染常与食用未煮熟的肉类、蛋类有关,患者可能出现腹痛、腹泻、脓血便以及全身中毒症状。

- 寄生虫感染:阿米巴原虫、贾第鞭毛虫等寄生虫感染也是肠炎的诱因之一,如贾第鞭毛虫可在人体的十二指肠和小肠寄生,导致腹泻、腹胀、腹痛等不适,多见于饮用未经处理的水或食用被污染的食物之后。

2、非感染性因素

- 饮食不当:长期暴饮暴食、过度摄入辛辣、油腻、刺激性食物,或食用生冷、变质食物,可能损伤肠道黏膜,诱发肠炎,夏季大量食用冰镇西瓜后出现的腹痛、腹泻,可能就是饮食因素导致的肠道功能紊乱。

- 药物副作用:某些药物如抗生素、非甾体抗炎药(NSAIDs)等在治疗其他疾病的同时,可能会破坏肠道正常菌群平衡或损伤肠道黏膜,引发药物性肠炎,长期服用广谱抗生素可能导致肠道内有益菌减少,有害菌滋生,从而出现腹泻等症状。

- 过敏反应:对特定食物(如牛奶蛋白、海鲜等)或化学物质过敏的人群,接触过敏原后可能引发过敏性肠炎,表现为腹痛、腹泻、皮疹等症状,严重时还可能出现呼吸困难等全身过敏反应。

- 放射性损伤:接受腹部放疗的患者,放射线可能会损伤肠道组织,导致放射性肠炎,这种肠炎通常在放疗后的数周至数月内逐渐出现症状,如腹泻、便血、腹痛等,治疗难度较大且病程较长。

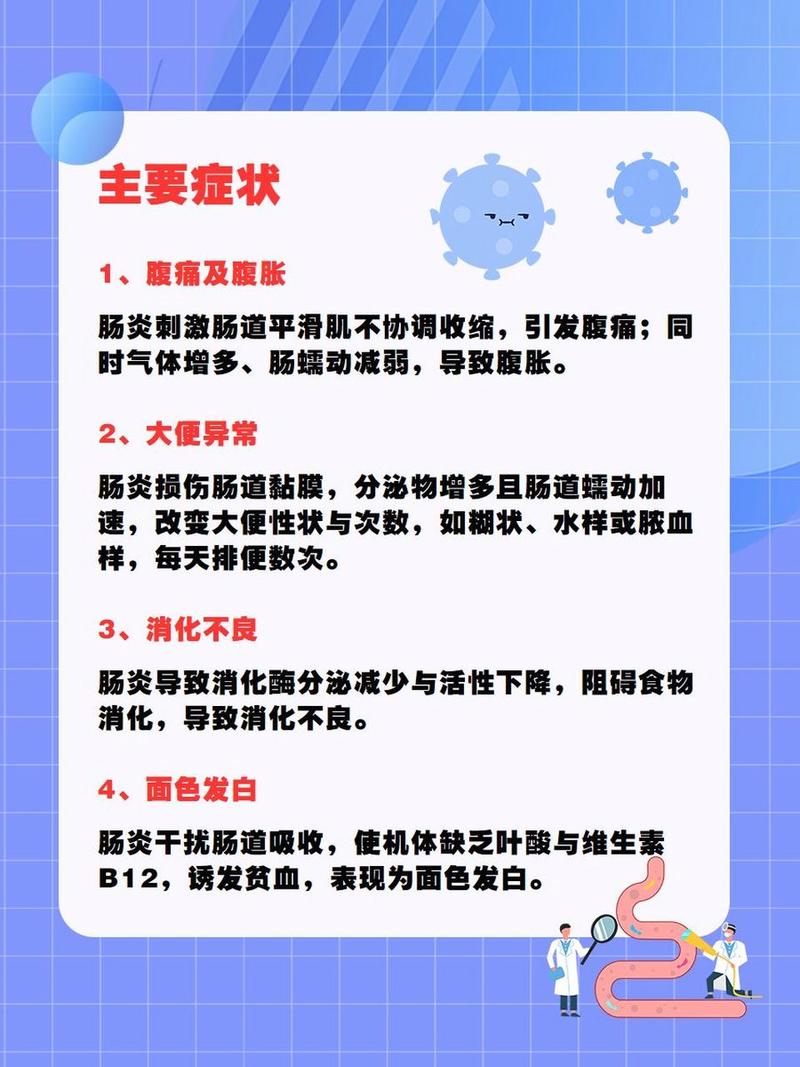

肠炎的症状表现

肠炎的症状轻重不一,取决于病因、病情严重程度以及个体差异等因素,但常见的症状包括:

1、消化道症状

- 腹痛:多为阵发性绞痛或隐痛,常位于脐周或下腹部,疼痛发作时患者可能会伴有便意,细菌性肠炎患者在进食被污染的食物后数小时,即可出现腹部绞痛,随后可能排便,疼痛暂时缓解。

- 腹泻:是肠炎最突出的症状之一,大便次数增多,每日可达数次甚至数十次,粪便性状多样,可为稀糊状、水样便、黏液便或脓血便等,如病毒性肠炎常呈水样便,而细菌性痢疾则多为脓血便。

- 恶心、呕吐:部分患者会出现恶心、呕吐症状,尤其是在急性肠炎发作期,呕吐物多为胃内容物,严重时可能吐出胆汁等肠液,频繁呕吐可导致脱水和电解质紊乱。

2、全身症状

- 发热:感染性肠炎患者常伴有发热,体温可高达 38℃甚至更高,尤其是细菌性和病毒性肠炎较为常见,这是机体对病原体的免疫反应之一,发热程度与病情严重程度不一定成正比。

- 乏力、头痛:由于身体不适、脱水以及炎症反应对身体的影响,患者可能会感到乏力、头痛,精神不振,影响日常生活和工作。

- 脱水、电解质紊乱:频繁的腹泻和呕吐可导致大量水分和电解质丢失,患者可能出现口渴、眼窝凹陷、皮肤干燥、尿量减少、血压下降等脱水症状,严重时可危及生命,还可能伴有低钠血症、低钾血症等电解质紊乱情况,引发心律失常、肌肉无力等并发症。

肠炎的常见类型

1、急性肠炎

- 定义:起病急骤,病程较短,一般在数日至两周内自愈,多由细菌、病毒、寄生虫等感染引起,也可因饮食不当、食物中毒等非感染因素诱发。

- 特点:症状典型且较重,如剧烈腹痛、频繁腹泻、呕吐、发热等,及时治疗预后良好,但如果治疗不及时或不当,可能会转化为慢性肠炎或引发其他并发症,如脱水、电解质紊乱等。

2、慢性肠炎

- 定义:病程较长,反复发作,可持续数月甚至数年,其病因复杂,可能与感染未彻底清除、肠道菌群失调、自身免疫性疾病、遗传因素等有关,常见的慢性肠炎有慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病等。

- 特点:症状相对较轻,但持续时间长,常表现为间断性腹痛、腹泻、黏液脓血便等,容易与肠易激综合征等其他肠道疾病混淆,慢性肠炎难以根治,容易复发,且长期患病可能增加肠癌的发生风险,因此需要长期管理和治疗。

肠炎的诊断方法

1、临床症状评估

详细询问患者的症状特点,包括腹痛的部位、性质、发作时间,腹泻的次数、性状、气味,是否伴有呕吐、发热、黏液脓血便等,结合患者的病史(如近期饮食史、用药史、旅行史等),初步判断肠炎的可能类型和病因,如果患者有不洁饮食史后出现急性水样便腹泻、呕吐,首先考虑病毒性肠炎;若有脓血便、里急后重等症状,则需怀疑细菌性痢疾。

2、实验室检查

- 粪便常规检查:通过显微镜观察粪便的颜色、性状、细胞成分等,可发现白细胞、红细胞、脓细胞等异常成分,有助于判断肠道炎症的存在及其严重程度,若粪便中白细胞增多,提示可能存在细菌感染;红细胞增多则可能是炎症导致肠道黏膜出血所致。

- 粪便培养和药敏试验:对于怀疑感染性肠炎的患者,留取粪便标本进行细菌培养和药敏试验,可明确病原体的种类,并指导选择合适的抗菌药物治疗,培养出沙门氏菌后,可根据药敏结果选用敏感的抗生素进行治疗。

- 血液检查:血常规检查可了解患者的白细胞计数、中性粒细胞比例等指标,判断是否存在全身炎症反应,C 反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)等炎症指标在炎症状态下会升高,其数值变化可用于监测病情的进展和治疗效果,对于一些特殊类型的肠炎,如炎症性肠病(IBD),还可检测血清中的自身抗体(如抗中性粒细胞胞浆抗体 ANCA、抗酿酒酵母抗体 ASCA 等)协助诊断。

3、影像学检查

- 腹部 X 线平片:主要用于观察肠道的形态、蠕动情况以及有无肠梗阻、穿孔等并发症,在急性肠炎合并肠梗阻时,腹部 X 线平片可见肠管扩张、气液平面等征象;若怀疑有肠穿孔,则可见膈下游离气体。

- 腹部超声检查:对肠道病变的诊断价值有限,但可用于排除其他腹部脏器疾病,如肝胆疾病、泌尿系统疾病等引起的类似症状,胆囊炎、胆结石等疾病也可能出现腹痛、恶心等症状,通过腹部超声可鉴别诊断。

- 电子结肠镜检查:是诊断慢性肠炎的重要手段之一,结肠镜可直接观察肠道黏膜的形态、色泽、血管分布等情况,发现肠道内的炎症、溃疡、息肉等病变,并可在直视下取活检进行病理检查,以明确病变的性质和严重程度,对于溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎症性肠病患者,结肠镜检查具有重要的诊断和鉴别诊断意义。

肠炎的防治策略

(一)预防措施

1、注意饮食卫生

- 选择新鲜、干净的食物,避免食用变质、过期或来源不明的食物,在购买食品时,注意查看食品的生产日期、保质期和储存条件。

- 养成良好的饮食习惯,规律进餐,避免暴饮暴食,尽量少吃辛辣、油腻、刺激性食物以及生冷食物,减少对肠道的刺激。

- 注意饮食均衡,多吃蔬菜水果等富含膳食纤维的食物,有助于促进肠道蠕动和维持肠道正常菌群平衡。

2、个人卫生防护

- 勤洗手,尤其是在饭前便后、接触公共物品后要用肥皂和流动水洗手,这可以有效去除手上的细菌和病毒,防止病从口入。

- 保持居住环境的清洁卫生,定期打扫房间、通风换气,减少室内病菌滋生的机会。

3、水源安全

- 饮用经过消毒处理的安全水源,避免饮用生水或未经检测的井水、河水等,在外出旅行或到水质不明的地区时,最好饮用瓶装水或开水。