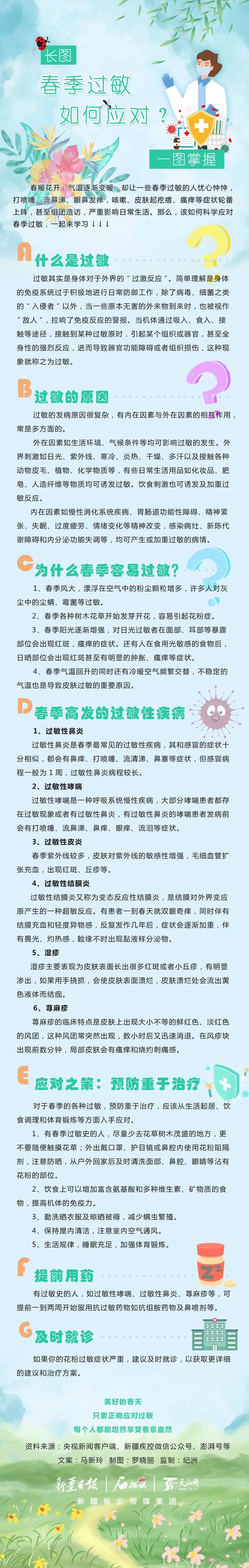

在现代社会,过敏症已成为一种极为常见的健康问题,它犹如隐匿在生活中的“隐形杀手”,悄无声息地影响着人们的身心健康与生活质量,无论是春日里花粉飘散引发的喷嚏连连,还是接触某些食物后出现的皮疹、瘙痒,亦或是吸入尘螨、宠物毛发等导致的呼吸不畅,过敏症的表现多种多样,其背后的成因也错综复杂,深入了解过敏症,就如同解开一个复杂的医学谜题,不仅能帮助我们更好地认识自身的健康状况,还能为预防和治疗提供关键线索。

过敏,本质上是人体免疫系统对原本无害的物质(即过敏原)产生的过度免疫反应,当过敏原进入人体后,免疫系统会将其误判为有害物质,从而启动一系列复杂的免疫防御机制,肥大细胞会释放组胺等化学介质,这些介质会导致毛细血管扩张、通透性增加,进而引发皮肤红肿、瘙痒,呼吸道黏膜水肿、分泌物增多等症状,这一过程看似是身体的自我保护行为,但对于过敏患者而言,却带来了诸多不适与困扰。

过敏原的种类五花八门,几乎涵盖了生活的方方面面,常见的吸入性过敏原有花粉、柳絮、尘螨、霉菌孢子、宠物皮屑、香烟烟雾等,尘螨是一种微小的节肢动物,主要生活在床垫、枕头、地毯等家居环境中,它们的排泄物和尸体碎片极易随着空气被人体吸入,成为诱发哮喘、过敏性鼻炎等疾病的重要元凶,而花粉作为植物的微小生殖体,在花粉季节弥漫在空气中,可导致过敏性鼻炎、结膜炎等疾病的高发,食物过敏原也不容忽视,牛奶、鸡蛋、花生、坚果、海鲜等食物都可能引发过敏反应,严重者甚至可能出现过敏性休克,危及生命,药物过敏,如青霉素、磺胺类药物等,以及接触性过敏原,如化妆品、金属饰品、某些化学物质等,也会对人体造成危害。

过敏症的症状表现各异,根据过敏原的类型和接触途径不同,可分为皮肤症状、呼吸道症状、消化道症状等,皮肤症状最为常见,表现为皮肤瘙痒、红斑、丘疹、风团等,像荨麻疹就是典型的皮肤过敏表现,常常突然出现大小不等的风团,伴有剧烈瘙痒,且发病迅速、消退也快,可反复发生,呼吸道过敏症状则包括打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、鼻痒、咳嗽、喘息等,过敏性鼻炎患者常在清晨起床或接触过敏原后出现连续性喷嚏、清水样鼻涕等症状,而过敏性哮喘患者则可能在夜间或凌晨发作性喘息、气急、胸闷等,严重影响呼吸功能,消化道过敏症状主要有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,食物过敏是引起这类症状的主要原因之一。

过敏症的发生与多种因素密切相关,遗传因素在其中扮演着重要角色,如果家族中有过敏病史,如父母患有过敏性鼻炎、哮喘或湿疹等疾病,那么子女患过敏症的风险会显著增加,研究表明,过敏体质具有一定程度的遗传倾向,特定的基因变异可能会影响免疫系统的发育和功能,使得个体更容易对过敏原产生异常免疫反应,环境因素同样不可忽视,随着现代生活方式的改变,人们长期处于室内环境中,空调的广泛使用、装修材料的大量应用等因素,使得室内空气质量下降,尘螨、霉菌等过敏原更容易滋生和积聚,环境污染、饮食结构改变、精神压力增大等也可能对免疫系统产生影响,诱发或加重过敏症状。

面对过敏症的威胁,预防和治疗同等重要,在预防方面,首先要尽量避免接触已知的过敏原,对于花粉过敏者,在花粉季节尽量减少外出,如需外出可佩戴口罩、眼镜、帽子等防护用品;尘螨过敏者则要保持室内清洁,勤换洗床上用品,定期晾晒被褥,使用防螨床垫和枕套;食物过敏者应仔细阅读食品标签,避免食用含有过敏原的食物;对于药物过敏者,在使用药物前要告知医生自己的过敏史,避免使用可能引起过敏的药物,加强锻炼、合理饮食、规律作息、保持良好的心态等也有助于增强身体免疫力,降低过敏的发生风险。

在治疗方面,一旦确诊为过敏症,应根据病情的轻重程度采取相应的治疗措施,对于轻度过敏症状,可先尝试使用抗组胺药物,如氯雷他定、西替利嗪等,这类药物能够抑制组胺的释放和作用,缓解瘙痒、打喷嚏、流鼻涕等症状,局部外用糖皮质激素软膏可用于治疗皮肤过敏引起的皮疹、瘙痒等,对于中重度过敏性鼻炎患者,鼻用糖皮质激素喷雾剂是常用的治疗药物,如糠酸莫米松鼻喷雾剂、布地奈德鼻喷雾剂等,它们能够有效减轻鼻腔炎症,改善鼻塞、流涕等症状,对于过敏性哮喘患者,除了使用吸入性糖皮质激素外,还可能需要联合使用支气管舒张剂,如沙丁胺醇气雾剂等,以缓解喘息症状,对于严重的过敏反应,如过敏性休克,必须立即进行紧急救治,包括注射肾上腺素、建立静脉通道补充液体、使用升压药物维持血压等,以挽救患者生命。

过敏症是一个涉及多方面因素的复杂健康问题,通过深入了解其成因、症状和防治方法,我们能够更好地应对这一“隐形杀手”,提高生活质量,保障自身健康,在日常生活中,我们要时刻保持警惕,关注身体的变化,积极采取预防措施,若不幸患上过敏症,也应遵循医嘱,规范治疗,相信通过科学的防治手段,我们一定能够战胜过敏症,畅享健康生活。