本文目录导读:

定义与分类

心律失常,即心脏跳动的节奏和频率出现异常,可分为快速性心律失常(如心房颤动、室性心动过速等)和缓慢性心律失常(如窦性心动过缓、房室传导阻滞等),它可能由心脏本身的病变引起,也可能受外界因素影响。

常见原因

1、生理因素:剧烈运动、情绪紧张、饮用浓茶或咖啡等刺激性饮料后,可能出现生理性的心律失常,通常无需特殊处理。

2、病理因素:各种器质性心脏病,如冠心病、心肌炎、心肌病、心瓣膜病等,易导致心律失常,电解质紊乱、内分泌失调、麻醉、低温、胸腔或心脏手术、药物作用以及中枢神经系统疾病等也可能引发心律失常。

3、遗传与不良生活习惯:部分心律失常具有家族遗传倾向,如长QT综合征等,长期熬夜、过度劳累、吸烟酗酒、精神压力大等不良生活习惯也会增加心律失常的风险。

临床表现

1、心悸:常能感觉到自己的心跳,可伴有心慌感,是最常见的症状之一。

2、胸闷胸痛:心脏泵血功能受影响,可能导致胸部不适或疼痛。

3、头晕黑蒙:大脑供血不足时,会出现头晕、眼前发黑甚至晕厥的症状。

4、乏力气短:身体各器官供血不足,容易感到疲劳、气短。

5、严重症状:一些严重的心律失常,如室颤、持续性室速等,可导致阿 - 斯综合征发作,患者可能出现意识丧失、抽搐,甚至猝死。

检查方法

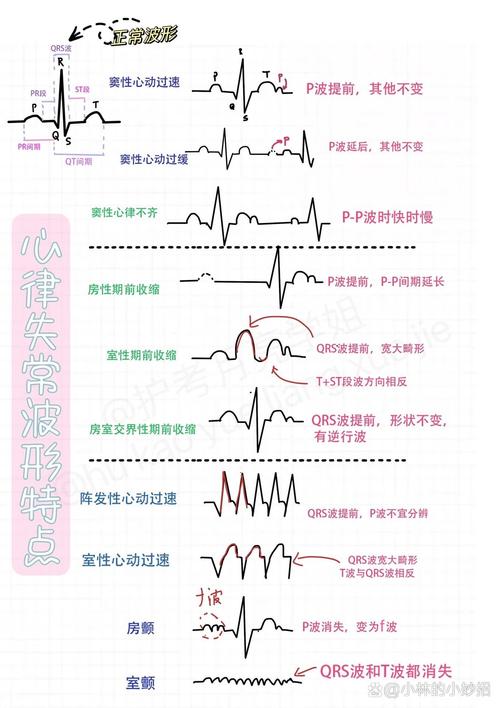

1、体表心电图:记录心脏电活动产生的曲线图形,是诊断心律失常最便捷的方法,正常窦性心律的心电图特点为P波规律出现,且P波形态表明激动来自窦房结;正常窦性心律的频率一般为60 - 100次/分。

2、动态心电图:也称Holter监测,通过24小时连续记录心电图,可弥补体表心电图只能做短暂记录的不足,能记录到心律失常的发作、自主神经对心律失常的影响等。

3、其他检查:如食管心电图、心脏电生理检查等,有助于进一步明确诊断和评估心律失常的性质及严重程度。

治疗与预防

1、治疗:根据心律失常的类型、病因、症状严重程度等选择合适的治疗方法,无症状或症状轻微者可不治疗;有症状者可通过药物治疗(如β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂等)、非药物治疗(如心脏电复律、心脏起搏器植入、导管消融术等)来控制心律失常。

2、预防:保持规律的生活作息,保证充足睡眠;避免精神紧张和情绪刺激;合理饮食,少食多餐,避免过饱;戒烟限酒;适度运动;积极治疗原发病等,都有助于预防心律失常的发生和发展。

心律失常是一种常见的心血管疾病,其病因多样、症状复杂、危害较大,了解心律失常的相关知识,有助于我们早期发现、及时诊断和有效治疗,从而保护心脏健康,降低心血管事件的发生风险。