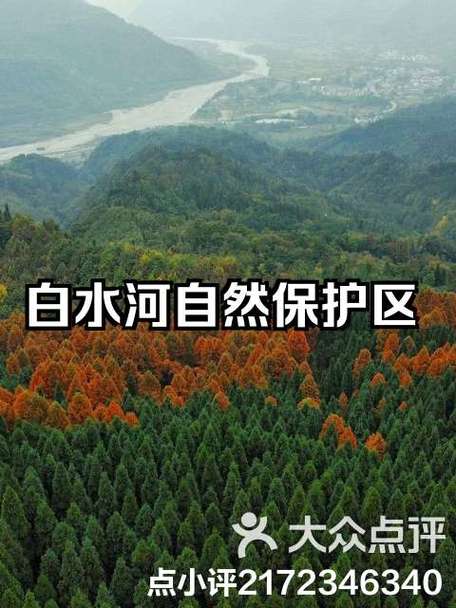

白水河自然保护区,位于四川省彭州市境内,距成都市区仅70公里,是一处距离省会城市最近的以保护大熊猫等珍稀野生动植物及其生态环境为主的森林及野生动物类型自然保护区。

地理环境

白水河自然保护区地处龙门山褶皱带的中南段,地质上属于横断山东部,是四川盆地向青藏高原过渡段的典型地貌地带,保护区内地势由东南向西北递增,最低海拔1480米,最高海拔太子城4818米,因地形剧烈切割,山谷形成“V”型和“U”型发育,相对高差悬殊,呈现出山高坡陡谷窄的地貌特征,区内水文属长江支流沱江发源地之一,水力资源极为丰富,河流主要有银厂沟、龙漕沟、牛圈沟等汇集区内50余条岔沟之水注入湔江,湔江流经境内20余公里,落差大,水流湍急,河水终年不断,是成都平原重要的水源涵养地,保护区为亚热带湿润气候区,由于地形和海拔的影响,气温垂直分异明显,形成山地垂直气候带,降水量多,降雨集中,多暴雨,冬季以固态降水为主,年降水量966.9毫米,年蒸发量980毫米左右,雨日多,日照少,湿度大,年日照时数1300-1400小时,年无霜期278天左右,全区极高气温和极低气温分别为29.8℃和5.1℃,年平均气温12.3℃,大于0℃以上积温4000-5000℃,山地年平均气温递降率为0.6℃/100米,区内气候适宜大熊猫可食竹生长。

丰富的生物多样性

白水河自然保护区拥有丰富的植物资源,维管束植物共有164科695属1770种,其中蕨类植物25科57属151种,种子植物139科638属1619种;保护区内古老、特有的种数也十分丰富,原始古老植物有蕨类植物、裸子植物、被子植物等多种植物,保护区植物中属中国特有属约有22属,占全国特有属数的11.22%,如珙桐、连香树、水青树、香果树、串果藤、大血藤等,动物资源同样丰富多样,在保护区的58种濒危动物中有兽类25种,占四川濒危兽类总数的43.9%,其中金丝猴、金猫、云豹、水獭、大熊猫等为濒危物种;保护区内已知的四川珍稀和特有脊椎动物有100多种,占全省特有种类的36%左右,既有横断山地区特有种类,也有青藏高原特有物种,还有亚热带的种类以及古北界的特有种类,如兽类中的纹背鼩鼱、蹼麝鼩、马麝、高山姬鼠,也有藏酋猴、毛冠鹿、岩羊和松田鼠等;鸟类中有绿尾虹雉、藏马鸡、橙翅噪鹛;两栖爬行类有大鲵、四川龙蜥、玉锦蛇、紫灰锦蛇、洪佛树蛙等;鱼类有成都鱲、彭县似滑鮈、齐口裂腹鱼、青石爬鱼兆和壮体鱼兆等,其中成都鱲和彭县似䱻只分布在彭县的湔江,为彭州的特有种,数量甚少,为濒危物种。

保护价值与意义

白水河自然保护区是四川盆地向川西高原过渡地带的重要生态系统区域,其地形复杂多样,森林植被保存完整,自然景观美丽,生物多样性丰富,这里不仅是大熊猫等珍稀动植物的重要栖息地,也是众多珍稀动植物的庇护所,对于维持区域生态平衡、保护生物多样性具有极其重要的科学价值和战略意义,保护区还是长江重要支流——沱江的发源地之一,在涵养成都周缘和下游地区水源、保持水土方面发挥着重要作用。

管理措施与发展建议

为了更好地保护这片珍贵的自然资源,白水河自然保护区建立了完善的管理机构——四川白水河国家级自然保护区管理局,并采取了一系列有效的管理措施,通过设置核心区、缓冲区和实验区进行分区管理,严格限制人类活动对核心区的干扰;加强巡护力度,防止偷猎和非法采集等破坏行为的发生;开展生态监测和科学研究工作,及时了解保护区内生态系统的变化趋势等,未来,白水河自然保护区应继续加强生态保护意识教育,提高公众对自然保护的认识和参与度;加大科研投入力度,深入研究保护区内珍稀动植物的生态习性和保护需求;积极探索可持续发展的模式,合理利用保护区内的自然景观和生物资源开展生态旅游等活动;加强与周边地区的合作与交流,共同构建跨区域的生态保护网络体系。