在深圳市南山区赤湾村旁的小南山下,有一座气势恢宏的庙宇——赤湾天后宫,它承载着深厚的历史文化底蕴,见证了时代的变迁和人们对于海洋文化的敬仰。

历史渊源

赤湾天后宫,原名为“天妃庙”,始建于宋代,自明、清两朝以来,这里经过多次修葺和扩建,规模逐渐壮大,据《宝安县志》记载,至清末时期,赤湾天后宫已有房屋大小一百间,里面有许多大小不同的佛像,建筑群包括山门、牌楼、日月池、石桥、钟楼、前殿、正殿、后殿、左右偏殿、厢房、客堂、长廊、角亭、碑亭等建筑,占地达900余亩,其建筑之宏伟,堪称当时沿海地区的一大奇观。

赤湾天后宫之所以声名远播,还因为明代著名宦官郑和曾在此停泊船队,明永乐初年,三宝太监郑和率领舟师远下西洋,开创了海上“丝绸之路”的壮举,而赤湾天后宫作为他们的重要停靠站之一,更是增添了几分历史的厚重感,郑和在此重修了赤湾天后庙,并亲自题写碑文,使得天后宫的名声更加远扬。

建筑特色

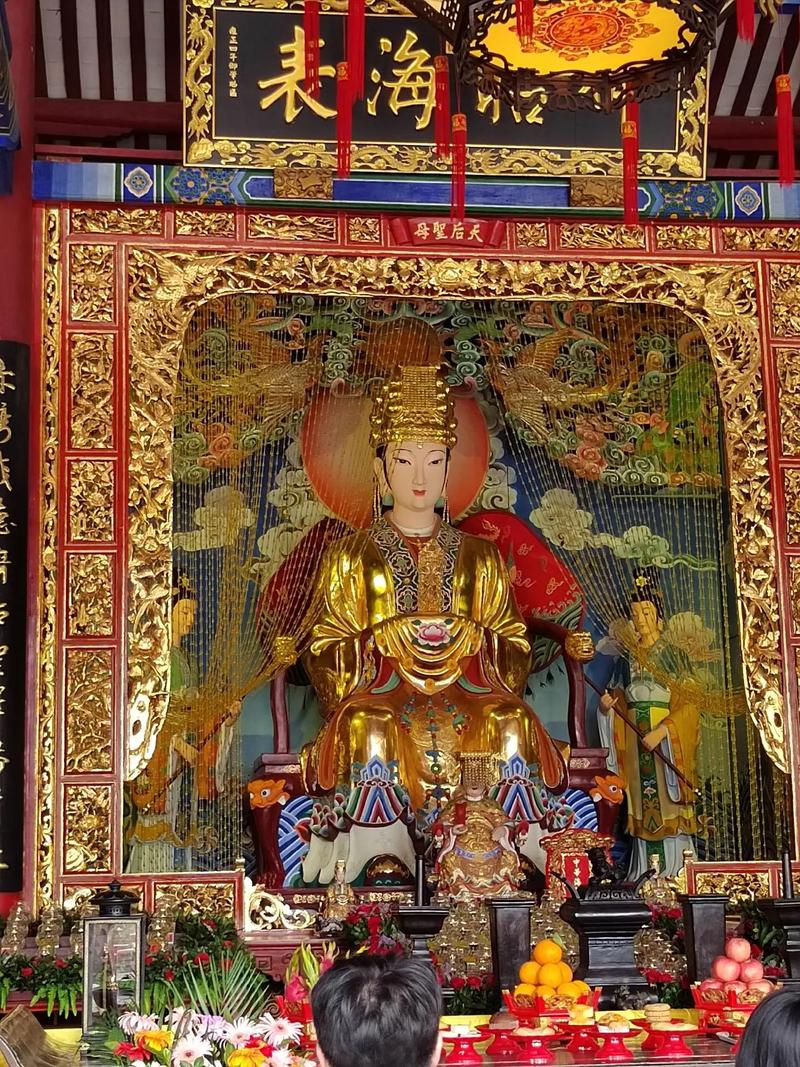

赤湾天后宫的建筑风格独特,融合了明清时期岭南地区的建筑特色和海神信仰的元素,整个建筑群依山傍海,错落有致,气势磅礴,正殿是供奉天后娘娘的主要场所,面宽二十四米,进深十六米,重檐高台,颇具王者风范,殿内供奉着天后塑像,慈祥端庄,威仪肃穆,阅台前的台阶分为九级和五级,寓意着“九五之尊”的尊贵地位,天后宫还收藏有自宋至清的天后塑像多尊,新修正殿及室外天后塑像均严格按照宋代天后塑像造型再现,展现了天后伟大且仁慈的形象。

文化价值

赤湾天后宫不仅是一座建筑艺术的瑰宝,更是深圳地区历史文化的重要载体,它见证了深圳从小渔村到现代化大都市的蜕变过程,也反映了广府地区人民对于海洋文化的崇拜和敬畏之情,每年农历三月廿三的“天后诞”祭祀大典,都会吸引众多港澳台同胞及海外华人华侨前来参拜,成为凝聚民族情感、增进文化交流的重要纽带。

除了宗教活动外,赤湾天后宫还是研究古代航海历史、民俗风情以及地方志的重要资料库,宫内保存有大量的碑刻、匾额等文物古迹,这些珍贵的文化遗产为后人了解古代社会风貌提供了宝贵的实物资料。

旅游信息

如今,赤湾天后宫已成为深圳市重点保护单位之一,并免费向公众开放,游客可以在这里参观浏览,感受传统建筑的魅力和历史的沧桑巨变,天后宫的开放时间为周二至周日9:00-16:00(15:00停止入场),每月每逢初一、十五开放时间为8:00-16:00;逢周一闭馆(国家法定重大节假日及传统民俗节庆、初一、十五、十六除外),建议游玩时长大约1小时,可以充分体验这座古老庙宇的独特韵味。

结语

赤湾天后宫作为一座具有悠久历史的庙宇,不仅承载着丰富的历史和文化内涵,也是深圳这座城市不可或缺的一部分,它的存在让我们更加深刻地认识到海洋文化的重要性及其对我们民族精神的影响,在未来的日子里,希望更多人能够走进赤湾天后宫,感受那份跨越时空的文化魅力,共同守护这份珍贵的历史记忆。