针灸,作为中医宝库中一颗璀璨的明珠,承载着数千年的历史文化底蕴与治病救人的神奇功效,它以独特的理论体系、操作方法和显著的疗效,在古今中外医学领域都占据着重要地位,为人类健康事业做出了不可磨灭的贡献。

针灸的起源可以追溯到远古时期,早在新石器时代,人们就发现用尖锐的石器按压身体的某个部位能够缓解疼痛和治疗疾病,随着时间的推移,这种原始的治疗方法逐渐演变和完善,形成了一套系统的针灸理论和技法,在春秋战国时期,《黄帝内经》这部中医经典著作问世,对针灸的基础理论、经络学说、腧穴定位、针刺手法等进行了全面而详细的阐述,为针灸学的发展奠定了坚实的基础。

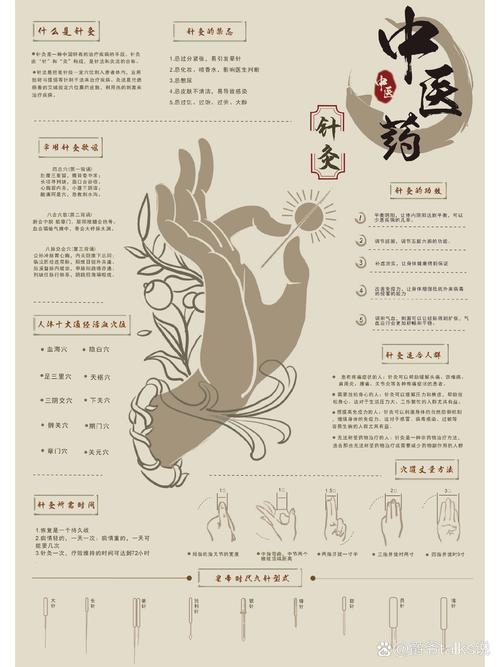

针灸的理论基础主要建立在经络学说之上,人体经络系统是由经脉和络脉组成的气血运行通道,内连脏腑,外达体表,纵横交错,贯穿全身,穴位则是经络气血汇聚之处,通过针刺或艾灸这些穴位,可以调节经络气血的流通,平衡阴阳,扶正祛邪,从而达到治疗疾病的目的,当人体受到外邪侵袭时,经络气血的运行会受到影响,导致脏腑功能失调,出现各种病症,此时,针灸师可以通过针刺相应的穴位,激发经络气血的自我调节功能,使气血畅通,恢复脏腑的正常生理功能,从而治愈疾病。

针灸的治疗范围极为广泛,涵盖了内科、外科、妇科、儿科、五官科等多个领域,在内科疾病的治疗中,针灸对于头痛、失眠、心悸、胃肠功能紊乱等常见病症有着显著的疗效,对于失眠患者,通过针刺神门、内关、百会等穴位,可以调节心神,安神定志,改善睡眠质量,在外科方面,针灸对于一些软组织损伤、关节疼痛等病症也能够起到良好的治疗作用,它可以促进局部血液循环,消肿止痛,加速组织修复,对于妇科疾病,如月经不调、痛经、乳腺增生等,针灸通过调节冲任二脉的气血运行,达到调理月经、缓解疼痛的效果,在儿科领域,针灸可用于治疗小儿消化不良、遗尿等病症,且因其操作简便、副作用小的特点,深受家长和患儿的喜爱。

针灸的操作方法多种多样,包括毫针刺法、灸法、拔罐法、三棱针法等,毫针刺法是最常用的一种方法,它是将毫针按照一定的角度和深度刺入穴位,然后进行提插、捻转等手法操作,以得气为度,灸法则是用艾绒或其他易燃材料在穴位上进行熏烤,通过温热刺激来达到治疗目的,拔罐法是将火罐吸附在皮肤表面,利用负压原理促进局部血液循环和新陈代谢,三棱针法主要用于刺血疗法,通过刺破特定部位的浅表静脉,放出少量血液,以达到清热解毒、活血化瘀的作用,不同的操作方法适用于不同的病症和体质,针灸师会根据患者的具体情况进行辨证施治,选择合适的治疗方法。

随着现代科学技术的不断发展,针灸的研究也在不断深入,现代医学研究表明,针灸对人体的神经系统、内分泌系统、免疫系统等都有着广泛的调节作用,它可以通过刺激神经末梢释放神经递质,影响神经传导通路,调节中枢神经系统的功能;针灸还能够促使体内释放出内啡肽等内源性镇痛物质,提高痛阈,减轻疼痛感,针灸还可以调节人体的免疫细胞活性,增强机体免疫力,预防和治疗一些免疫相关性疾病,这些现代研究成果不仅为针灸的临床应用提供了科学依据,也为针灸学的进一步发展开辟了广阔的前景。

在国际上,针灸也受到了越来越多的关注和认可,许多国家和地区纷纷成立了针灸研究机构和学术团体,开展针灸的临床实践和学术研究工作,世界卫生组织(WHO)也将针灸列入了国际疾病分类名录,并推荐针灸作为多种疾病的有效治疗手段,越来越多的外国患者来到中国寻求针灸治疗,这充分体现了针灸在国际医学领域的影响力和魅力。

尽管针灸取得了长足的发展和广泛的应用,但仍然面临着一些挑战和问题,针灸的标准化问题尚未得到完全解决,不同地区、不同流派的针灸操作规范存在一定差异;针灸的作用机制虽然有了一定的研究进展,但仍有许多方面有待进一步深入探讨;针灸人才的培养也需要加强,以满足日益增长的社会需求等,面对这些问题,需要我们广大针灸工作者共同努力,加强学术交流与合作,推动针灸学科的规范化、科学化发展,让这一古老的医术在现代社会中焕发出更加耀眼的光芒。

针灸作为一种传统而又独特的中医疗法,以其深厚的历史底蕴、卓越的临床疗效和广泛的适应症,为人类的健康事业做出了巨大贡献,在现代社会,随着人们对健康需求的不断提高和对自然疗法的青睐,针灸必将发挥更加重要的作用,成为守护人类健康的绿色使者,继续书写其传奇的篇章,为中华民族乃至世界医学文化的传承与发展增添绚丽的光彩。