在汽车的安全行驶过程中,制动系统起着至关重要的作用,而制动力分配作为制动系统的关键环节之一,其原理、影响因素以及在不同工况下的表现,都对车辆的制动性能和行驶安全产生着深远的影响。

制动力分配的基本概念,简单来说,就是将驾驶员踩下制动踏板时产生的总制动力,按照一定的比例合理地分配到车辆的前轮和后轮上,这一过程并非随意为之,而是需要综合考虑多种因素,以确保车辆在制动时能够保持稳定、有效且安全的减速。

从力学原理角度来看,制动力分配直接关系到车辆在制动过程中的轴荷转移情况,当车辆行驶时,前轴承担着一部分重量,后轴同样也有相应的承载比例,但在制动瞬间,由于惯性的作用,车辆的重心会向前偏移,前轴的负荷会急剧增加,如果制动力分配不合理,例如前轮制动力过大,而后轮制动力不足,那么在制动过程中就很容易出现前轮抱死的情况,前轮一旦抱死,车辆的转向能力就会丧失,这将极大地增加车辆失控的风险,尤其是在紧急避让障碍物或者在弯道制动时,后果不堪设想,相反,如果后轮制动力过小,车辆则可能会出现后溜的现象,同样会对行车安全造成严重威胁。

影响制动力分配的因素是多方面的,车辆的载重情况是一个重要因素,空载和满载时,车辆的质量分布会发生显著变化,这导致前后轴的轴荷不同,对于一辆空载的小型货车来说,其后轴相对较轻,在制动时可以适当减少后轮的制动力分配,以防止后轮过早抱死;而对于满载的同一辆货车,后轴承载了大量的货物,重量大幅增加,此时就需要相应地增大后轮的制动力分配,以保证车辆制动的稳定性。

车辆的行驶速度也对制动力分配有着不可忽视的影响,在高速行驶时,车辆的动能较大,制动所需的能量也更高,而且高速下的气流作用等因素也会改变车辆的空气动力学特性,进而影响轴荷分布,随着车速的增加,为了确保制动效果和稳定性,制动力分配可能会更倾向于前轮,因为前轮在高速时能够提供更好的转向控制能力,在低速情况下,如城市拥堵路况中的频繁启停,适当的后轮制动力分配可以防止车辆后溜,保障行车安全。

路面条件也是影响制动力分配的关键因素之一,不同的路面摩擦系数差异很大,在干燥的柏油路面上,轮胎与地面的摩擦力较大,车辆的制动性能相对较好,制动力分配可以相对均衡一些,但在湿滑的雪地或结冰路面上,轮胎与地面的摩擦力急剧减小,制动距离会显著增加,在这种情况下,为了避免车辆侧滑或甩尾,制动力分配需要进行特殊调整,通常会适当增大后轮的制动力分配比例,以提高车辆在湿滑路面上的制动稳定性。

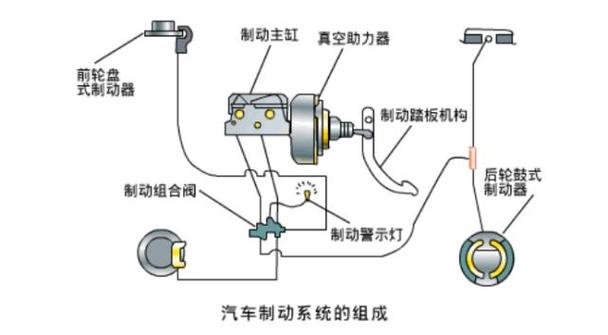

在实际的汽车设计中,有多种制动力分配的方式,传统的机械式制动系统主要依靠液压或气压制动装置来实现制动力的分配,这种系统的优点是结构简单、成本较低,但制动力分配的精度相对较低,难以根据不同的工况实时进行精确调整,而现代汽车广泛采用的电子稳定程序(ESP)则可以对制动力分配进行更加智能化的控制,ESP 系统通过多个传感器实时监测车辆的速度、加速度、转向角度等信息,然后根据这些数据由电子控制单元(ECU)计算出最佳的制动力分配方案,并通过调节各个车轮的制动压力来实现精确的制动力分配,在车辆急转弯制动时,ESP 系统可以迅速调整内外两侧车轮的制动力分配,使车辆保持稳定的姿态,避免侧翻或甩尾事故的发生。

从实际驾驶的角度来看,了解制动力分配的原理和特点对于驾驶员来说也具有重要意义,在不同的路况和驾驶场景下,驾驶员可以根据车辆的制动表现大致判断制动力分配是否合理,如果在制动时感觉到车辆有明显的跑偏、侧滑或者制动距离过长等异常情况,可能是制动力分配出现了问题或者车辆的制动系统存在故障,此时,驾驶员应保持冷静,尽量采取缓慢、平稳的制动方式,并及时检查车辆或寻求专业维修人员的帮助。

制动力分配在汽车制动系统中扮演着极为关键的角色,它不仅涉及到复杂的力学原理和工程技术,还关系到每一位驾驶员和乘客的生命财产安全,随着汽车技术的不断发展,制动力分配技术也在不断进步和完善,无论是传统的机械式制动系统还是现代的电子控制制动系统,其目标都是为了实现更精准、更安全、更有效的制动力分配,为汽车的安全行驶提供坚实的保障,在未来,随着自动驾驶技术的逐渐普及,制动力分配系统也将与其他智能驾驶辅助系统更加紧密地结合,进一步提升汽车的整体安全性和驾驶体验,为人们的出行创造更加安全可靠的环境。