本文目录导读:

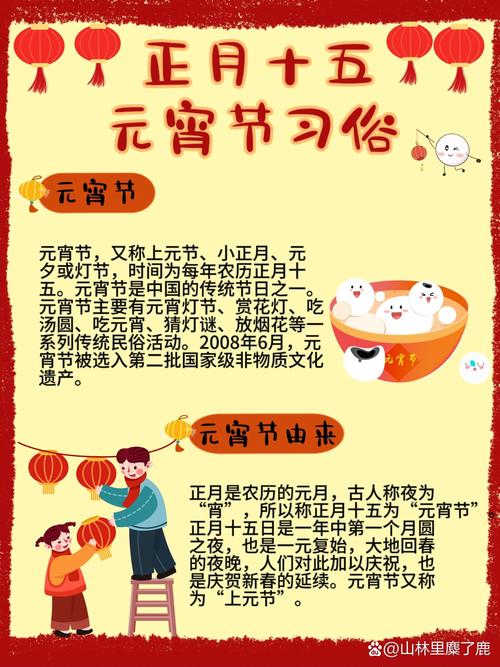

在中华民族的传统节日之中,元宵节以其独特的文化魅力和丰富的民俗活动,成为了人们共庆团圆、祈福纳祥的重要时刻,这一节日不仅承载着深厚的文化底蕴,更是展现了中华民族对和谐与美好生活的向往与追求。

吃元宵/汤圆

元宵和汤圆都是元宵节的特色食品,元宵是将馅料(如芝麻、花生、豆沙等)团成球状,然后在糯米粉中滚制而成,通常馅料较硬,有“北方元宵”之称;而汤圆则是用糯米粉包住馅料制成的圆形食品,皮薄馅大,口感软糯,是南方常见的叫法,无论是元宵还是汤圆,都寓意着团圆美满、幸福甜蜜,寄托了人们对新一年的美好期许。

赏花灯

元宵节赏花灯的习俗源远流长,从汉代开始,人们就会在正月十五这一天挂灯、点灯,以庆祝节日,到了唐代,赏灯活动更加盛行,京城长安的灯市规模宏大,燃灯五万盏,花样繁多,宋代则将灯会的时间延长至五天,灯具造型更是精美绝伦,如今,每逢元宵佳节,各地仍会举办各式各样的灯会、灯展,人们结伴而出,漫步在灯火辉煌的花灯之下,欣赏着形态各异、富有创意的花灯,感受着浓厚的节日氛围。

舞龙灯

舞龙灯是元宵节一项重要的民俗活动,最早可以追溯到汉代,龙在中华民族的心中象征着吉祥、权威和力量,舞龙灯则是对这种精神的弘扬和传承,人们在龙珠的引导下,手持龙具,模仿龙的各种动作,如盘旋、跳跃、翻滚等,进行表演,长长的龙身随着鼓点的节奏上下翻飞,气势磅礴,威武壮观,不仅展现了龙的威严和力量,也表达了人们对新一年的祝福和期盼,在一些地区,还会伴有锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,使整个场面更加热闹非凡。

猜灯谜

猜灯谜又称打灯谜,是元宵节的一项传统益智游戏,它起源于春秋战国时期,距今已有两千多年的历史,灯谜最早是由谜语发展而来,悬之于灯,供人猜射,人们在赏灯的同时,还可以参与猜灯谜的活动,既增添了乐趣,又启迪了思维,灯谜的内容丰富多彩,涵盖了字谜、成语谜、诗词谜等各种类型,既有趣味性又有文化内涵,猜中者通常会获得一份小奖品,更增添了节日的欢乐气氛。

舞狮子

舞狮子也是元宵节常见的民俗表演之一,它源于三国时期,南北朝时开始流行,至今已有一千多年的历史,狮子在中国文化中象征着勇敢、力量和好运,因此舞狮子被认为是一种能够驱邪避灾、带来吉祥如意的表演形式,舞狮分为文狮和武狮两种,文狮主要表现温顺、活泼的形象,动作细腻柔和;武狮则突出勇猛、刚劲的特点,动作难度较大,表演者们通过高超的技艺,将狮子的形态和神态展现得栩栩如生,赢得了观众的阵阵掌声和喝彩。

踩高跷

踩高跷是一种古老的民间技艺表演,早在春秋时期就已出现,在元宵节期间,艺人们会穿上特制的木跷或踩板,进行各种精彩的表演,他们身着色彩鲜艳的服装,扮演着不同的角色,如神话人物、历史故事中的英雄等,以幽默风趣的动作和表情吸引观众的目光,踩高跷不仅可以锻炼身体平衡能力,还能够展示表演者的技艺和勇气,为元宵节增添了一份别样的欢乐和喜庆。

走百病

也叫“烤百病”“散百病”,是一种消灾祈健康的活动,参与者多为妇女,她们结伴而行或走墙边,或过桥,或走郊外,目的是驱病除灾,这项活动在明清时期较为盛行,体现了人们对健康长寿的美好愿望。

祭门、祭户

古代有“七祭”,元宵节祭门、祭户是其中的两种,祭祀的方法很简单,把杨树枝插在门户上方,在盛有豆粥的碗里插上一双筷子,或者直接将酒肉放在门前。

逐鼠

这项活动主要是对养蚕人家所说的,老鼠常在夜里把蚕大片大片地吃掉,人们听说正月十五用米粥喂老鼠,它就可以不吃蚕了,于是,这些人家在正月十五熬上一大锅粘糊糊的粥,有的还在上面盖上一层肉,将粥用碗盛好,放到老鼠出没的顶棚、墙角、边放嘴里还边念念有词,诅咒老鼠再吃蚕宝宝就不得好死。

迎紫姑

紫姑是民间传说中一个善良、贫穷的姑娘,因穷困而死,百姓们同情她、怀念她,有些地方便出现了“正月十五迎紫姑”的风俗,每到这一天夜晚,人们用稻草、布头等扎成真人大小的紫姑肖像,妇女们纷纷站到紫姑常做活的厕所、猪圈和厨房旁边迎接她,像对待亲姐妹一样,拉着她的手,跟她说着贴心话,流着眼泪安慰她,情景十分生动。

元宵节的习俗丰富多样,融合了祭祀、娱乐、饮食等多种元素,不仅丰富了人们的生活,也传承了中华民族的传统文化,这些习俗历经千年岁月的洗礼,依然散发着独特的魅力,成为人们心中难以忘怀的节日记忆。