夏季养生的禁忌是什么

1、少吃冰凉食物

夏季我们以为冰凉食物就可以降温,却忽略了体内温度更高(有时高达37度),突然喝下冰水往体内浇,五脏六腑可受不了。要消暑又镇定神经,不妨喝菊花茶、金银花茶、绿豆汤或含水量多的水果。不过,胃寒者少喝,可以多喝开水。体质属热而虚的人,不妨食用银耳、莲子或百合等凉补,祛热补气。

2、饮食宜清淡

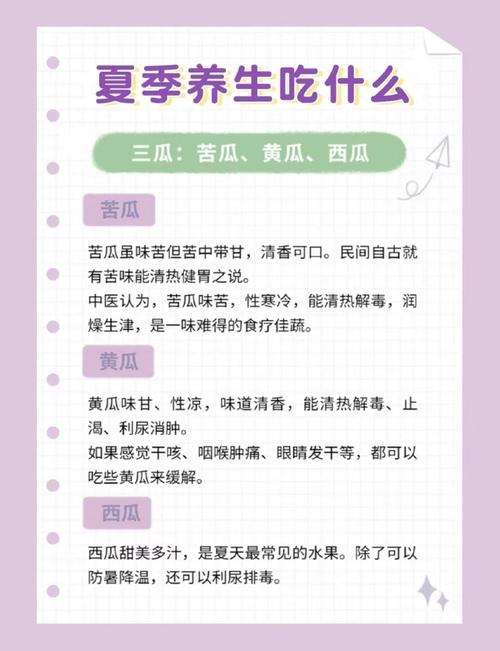

夏季养生吃什么好呢?炎夏的饮食应以清淡、质软,易于消化为主,少吃高脂厚味及辛辣上火之物。清淡饮食能清热、防暑、敛汗、补液,还能增进食欲。多乏新鲜蔬菜瓜果,既可满足所需营养,又可预防中暑。

主食以稀为宜,如绿豆粥、莲子粥、荷叶粥等。可适当饮些清凉饮料,如酸梅汤、菊花茶等。但,冷饮要适度,不可偏嗜寒凉之品,否则会伤阴而损身。另外,吃些醋,既能生津开胃,又能抑制、杀灭病菌,预防胃肠道疾病。

3、该睡不睡肝火旺

中医大师认为,作息经常颠倒和长期熬夜的人,往往情绪也不会很稳定。因为在11点至凌晨1点的时候,是脏腑气血流动的时间。要是在这段时间内,血回流到肝脏即将储存精气的时候,如果人不睡觉,等于强迫自己的肝继续分解工作,精气无法被贮藏,肝盛阴虚,阴阳失和。解毒、储存和分解胆汁是肝脏主要工作,长期虐待肝不给休息,肝火上升,易疲倦、气虚体弱。

一年中最热的日子即将到来,暑热会让人们感觉疲乏燥热、心悸气短,食欲也会明显下降,心情也越来越烦躁不安。夏季养生,重在“养心”。是包括心脏在内的整个神经系统,甚至精神心理因素。

夏季养生的禁忌是什么?有什么小妙招?

1、忌食生冷

夏天是肠道疾病的高发期,专家建议,这个季节少吃太凉的东西,尤其早晨起床时和晚上临睡前。年事稍长或体质较弱者,腹中常冷,不易消化饮食,不止是生菜、瓜类,像肉、面、生冷、粘腻之物也需要忌口,否则可见腹胀、吐泻交作等病症。

小妙招:为了及时给“肠胃”保暖,吃凉拌食物时,不妨加点姜或芥末,可以暖胃、杀菌。

2、忌空腹饮茶

过多饮茶,尤其是空腹时饮茶,极易导致茶水消耗人体的阳气,如果再是喜欢食咸之人,咸味引茶入肾,消烁下焦肾阳,使人易得手足疼痛之痹症,以及下元虚冷的腹泻、阳痿、痛经等病症。

小妙招:夏季饮茶,应是在餐后饮二到三杯为宜,有饥饿感则立刻停饮。

3、忌冷水洗浴

冷水洗浴是很多人喜欢的消暑方式,但夏季天气炎热,人的汗孔肌腠均处于开泄状态,寒气极易侵入人体,导致阳气暗损。

小妙招:正确的做法应该是洗温水浴,因为洗温水浴散热更快,而且浴后会让人感觉通体清爽。同时,即使是炎热的夏季,亦要注意浴后避风,对小儿尤其如此。

4、忌夜卧贪凉

中医认为“头乃诸阳之会”,头部是人体阳气的汇聚之处,夜卧吹冷,极易导致阳气折损,天长日久,则阳气散尽而毙命。

小妙招:现代人尤其要注意,不可晚上睡觉整夜开空调冷气,这种习惯易导致伤风、面瘫、关节疼痛、腹痛腹泻,对身体的损伤是严重的。

5、忌喝水太快

由于气温高,身体缺水速度也会加快,很多人习惯大口大口地喝水。如果喝水太快,水分会快速进入血液,在肠内被吸收,使血液变稀、血量增加,心脏不好,尤其是患有冠心病的人就会出现胸闷、气短等症状,严重的可能导致心肌梗死。

小妙招:夏天喝水不能喝太快,要少量多次,每次只喝100—150毫升,身体吸收得更好,也不能贪凉,10度以上的温水对身体最好。

6、忌饮食没营养

夏季因为高温,人们喜欢吃清淡的食物,认为这样解暑,防上火。但是在夏季因为热量消耗大,更应该让营养补充全面。

小妙招:应以清淡饮食为主,但可适当佐以鱼、肉、蛋、奶等,以保证人体所必需的营养成分还是相当有必要的。

愿您健康清凉度今夏!

关注我 @健康生活管家,分享健康每一天!

夏季骄阳普照,让人酷热难耐,养生重在“养阳”,如此才能安度夏日。那么夏季如何养阳呢?

- 调精神

炎热的夏季,气温升高,人的心情会变得易烦躁,心理学家称之为“情绪中暑”。特别是在气温超过35度,日照时间超过12小时以后,发生“情绪中暑”的几率会急剧上升,所以夏季养生重在精神调养。“心静自然凉”保持愉快而平静的心境,不大喜大悲,情绪稳定,自然神清气爽,心情舒畅。

- 慎起居

夏季夏季昼长夜短,人体也应该适应自然界的规律,晚上晚睡最好控制在22:00~23:00之间;早上早起,以5:30-6:30为宜。可在清晨早起洗漱后,在室外清静处散步慢跑,呼吸新鲜空气,舒展人体阳气。另外,夏季午睡非常重要。有资料表明,夏季适当地睡午觉可大大减少脑血管疾病的发病率。夏季午睡的时句一般以30分钟至1小时为宜,时间过短达不到午休的目的,时间过长会头脑发昏,肢体无力,影响夜间的睡眠质量。

- 节饮食

夏季天气温热,应注意饮食调节,以清淡为主,保证营养平衡摄入。夏季是胃肠道疾病,如急性胃肠炎或痢疾等的多发节,要特别注意饮食卫生,夏季人体排汗多,还要注意及时给机体补水,一般来讲,每天的饮水量应在2000毫升左右,除多饮水外,多进食牛奶,豆浆,粥,汤等流食的方法也能起到生津止渴,清凉解暑、补养身体的作用。