本文目录导读:

在医学诊断的广袤领域中,尿常规检查犹如一座灯塔,以其独特的方式照亮着我们探索健康状况的道路,这项看似简单却蕴含丰富信息的检查,是临床诊疗中不可或缺的一环,为医生洞察人体内部奥秘提供了关键线索。

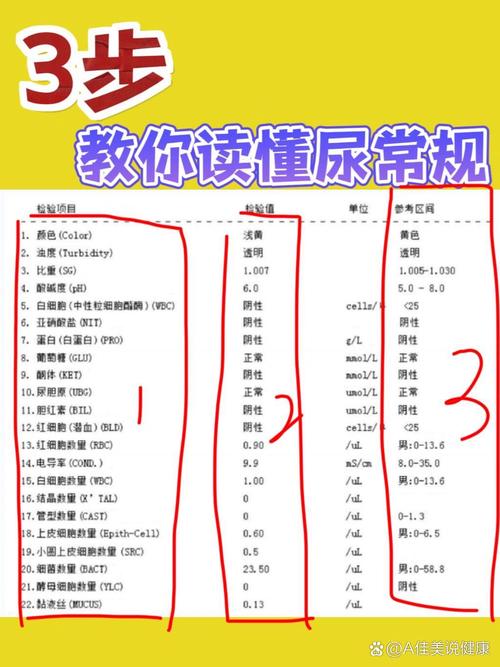

什么是尿常规?

尿常规检查是一项通过检测尿液中的化学成分和有形成分来评估泌尿系统健康状况的基本检查方法,它涵盖了对尿液颜色、透明度、酸碱度、比重、蛋白质、葡萄糖、酮体、胆红素、胆原以及细胞和管型等多种指标的测定,每一项指标都承载着特定的健康信息,这些指标的正常范围与异常变化,如同一个个微妙的信号,反映着身体内部的生理状态与病理变化,正常尿液通常呈现淡黄色且透明,酸碱度保持在一定的范围内(一般在 4.6 - 8.0 之间),而当这些特征出现改变时,往往暗示着泌尿系统或全身性疾病的存在。

尿常规检查的重要性

1、泌尿系统疾病的早期发现与诊断

- 肾脏疾病的预警:许多肾脏疾病在早期阶段就会引发尿液成分的改变,急性肾小球肾炎患者可能在发病初期就出现尿液中红细胞增多(镜下血尿)和蛋白尿的情况,通过对尿常规中红细胞和蛋白质的检测,能够及时发现肾脏滤过功能的异常,为早期诊断和治疗提供依据,避免病情进一步恶化导致肾衰竭等严重后果。

- 泌尿系统感染的识别:尿常规中的白细胞计数是判断泌尿系统感染的重要指标,当泌尿道受到细菌感染时,尿液中的白细胞数量会显著增加,同时可能伴有尿频、尿急、尿痛等症状,此时,尿常规检查能够迅速准确地提示感染的存在,帮助医生确定感染的部位(如尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等)和严重程度,从而制定合适的抗感染治疗方案。

- 结石与肿瘤的线索:尿液中的结晶成分和细胞形态学检查对于发现泌尿系统结石和肿瘤具有重要意义,草酸钙、尿酸等结晶的过量出现可能提示结石的形成风险,而癌细胞脱落进入尿液形成的异常细胞则可能是泌尿系统肿瘤的早期信号,尽管尿常规检查不能直接确诊结石和肿瘤,但能为进一步的影像学检查(如超声、CT 等)提供重要线索,提高疾病的早期检出率。

2、全身性疾病的辅助诊断

- 糖尿病的监测:血糖升高到一定程度时,血液中的葡萄糖会溢出到尿液中,形成尿糖,尿常规中的尿糖检测是糖尿病筛查和病情监测的重要手段之一,持续的尿糖阳性往往提示糖尿病患者的血糖控制不佳,需要调整治疗方案,糖尿病酮症酸中毒时,尿液中会出现大量的酮体,通过尿常规检查酮体可以及时发现这一危急情况,为患者的救治争取宝贵时间。

- 肝脏疾病的关联:胆红素代谢异常可导致血液中胆红素水平升高,进而引起尿液颜色改变(如胆红素尿呈深黄色或茶色),尿常规中的胆红素和尿胆原检测有助于鉴别不同类型的黄疸(如溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、胆汁淤积性黄疸),为肝脏疾病的诊断和鉴别诊断提供参考依据,病毒性肝炎、肝硬化等肝脏疾病常伴有胆红素代谢紊乱,尿常规检查中的相关指标变化可作为辅助诊断的线索之一。

- 其他全身性疾病的线索:某些全身性疾病,如系统性红斑狼疮、高血压病引起的肾脏损害、血液病等,也可能在尿常规检查中表现出相应的异常,系统性红斑狼疮患者可能出现蛋白尿、血尿和管型尿等多种尿常规异常;高血压病患者若出现肾脏靶器官损害,也会导致尿液中出现蛋白、红细胞等成分的变化,尿常规检查对于这些全身性疾病的病情评估和诊断也具有重要的辅助价值。

3、治疗效果的评估与预后判断

在泌尿系统疾病的治疗过程中,尿常规检查可以动态地反映治疗效果,在抗感染治疗过程中,随着感染的控制,尿液中的白细胞数量逐渐减少,细菌计数下降,说明治疗有效;反之,如果治疗后尿常规指标无明显改善甚至恶化,则可能需要调整治疗方案,对于肾病综合征等慢性肾脏疾病,定期复查尿常规可以监测蛋白尿的缓解情况,评估肾脏功能的恢复程度,为调整治疗方案和判断预后提供依据,如果经过治疗后尿蛋白逐渐转阴,其他指标也趋于正常,通常提示病情好转,预后相对较好;而持续大量的蛋白尿和红细胞不消失,则可能预示着病情进展或存在其他并发症,预后较差。

如何进行尿常规检查

1、标本采集

- 准备工作:在进行尿常规检查前,患者应保持正常的饮食和生活习惯,无需特殊禁食或禁水,但应避免大量饮水或刻意不喝水,以免影响尿液浓度,避免剧烈运动和过度劳累,保持情绪稳定,因为这些因素都可能对尿液成分产生一定的影响。

- 采集容器的选择:一般使用医院提供的清洁、干燥、有盖的容器采集尿液样本,女性患者应避开月经期,防止经血污染尿液;男性患者在采集前应清洗阴茎头,以确保尿液样本的清洁。

- 采集方法:通常采集晨起第一次尿液的中段尿作为样本,这是因为晨尿经过一夜的积累,成分相对稳定且浓度较高,有利于检测,采集时,先排出前一段尿液,然后收集中间部分的尿液于容器中,最后再排出剩余的尿液,这样可以避免尿道口的污染物混入尿液样本中,影响检查结果的准确性,对于一些特殊情况(如怀疑泌尿系统感染的患者),可能需要采集随机尿或进行导尿获取尿液样本,具体应根据医生的建议操作。

- 送检时间:采集后的尿液样本应尽快送检,最好在 2 小时内完成检测,如果无法及时送检,可以将样本冷藏保存,但保存时间不宜过长,以免尿液中的成分发生变化,在送检时,应将样本置于室温下平衡一段时间后再进行检查,以避免温度对检测结果的影响。

2、检查项目及方法

- 物理学检查

- 尿液颜色:正常的新鲜尿液呈淡黄色至琥珀色,这是由于尿液中含有尿色素的缘故,当尿液颜色发生变化时,可能提示不同的疾病状态,血尿可能呈现红色、粉红色或棕色,常见于泌尿系统结石、感染、肿瘤、外伤等疾病;血红蛋白尿呈酱油色或浓茶色,提示血管内溶血;胆红素尿呈深黄色或黄褐色,多见于黄疸;而乳糜尿则呈现乳白色,类似于牛奶,常见于丝虫病等导致的淋巴回流受阻。

- 透明度:正常尿液清澈透明,无沉淀物,但如果尿液中出现大量结晶、白细胞、上皮细胞或其他有形成分时,尿液会变得浑浊,盐类结晶(如草酸钙、磷酸盐等)可使尿液呈现轻微的浑浊;而泌尿系统感染时,大量的白细胞会使尿液变得脓稠浑浊;乳糜尿则是由于淋巴液进入尿液中,使尿液呈现乳白色的浑浊外观。

- 酸碱度(pH 值):尿液酸碱度的测定通常使用 pH 试纸法或仪器分析法,正常尿液的 pH 值在 4.6 - 8.0 之间,受饮食、疾病等多种因素的影响,酸中毒、痛风、糖尿病等患者的尿液 pH 值常偏低(酸性尿);而频繁呕吐、呼吸性碱中毒、肾小管酸中毒等情况下,尿液 pH 值可能偏高(碱性尿),通过检测尿液的酸碱度,可以辅助诊断某些肾脏疾病、代谢性疾病以及呼吸系统疾病等。

- 比重:尿液比重是指在 4℃条件下尿液与同体积纯水的重量之比,反映了尿液中溶解物质的浓度,正常成人在普通膳食条件下,尿液比重波动范围较大,一般为 1.015 - 1.025,当尿液比重增高时,可能表示肾脏浓缩功能增强,见于脱水、蛋白尿、糖尿病等;而尿液比重降低则可能提示肾脏稀释功能受损或体内水分过剩,常见于大量饮水、慢性肾炎、尿崩症等情况,尿液比重的测定对于评估肾脏的浓缩稀释功能以及判断水电解质平衡状态具有重要意义。

- 化学检查

- 蛋白质:尿液中的蛋白质主要来源于血浆中的蛋白质漏出,正常情况下含量极微(每日尿排泄蛋白质小于 150mg),常用的检测方法有定性试验(如磺柳酸法、加热醋酸法等)和定量试验(如双缩脲法、考马斯亮蓝法等),当尿液中蛋白质含量超过 150mg/24h 时,称为蛋白尿,蛋白尿可分为生理性蛋白尿和病理性蛋白尿两类,生理性蛋白尿多见于剧烈运动、发热、寒冷刺激、直立位等情况,一般蛋白定性试验不超过 +,定量试验小于 500mg/24h;而病理性蛋白尿则常见于各种肾脏疾病(如肾小球肾炎、肾病综合征、肾盂肾炎等)、全身性疾病(如糖尿病、高血压、系统性红斑狼疮等)以及药物中毒等,蛋白尿的出现往往提示肾脏的滤过膜通透性增加或肾小管重吸收功能障碍,是肾脏疾病的重要标志之一。

- 葡萄糖:正常情况下,尿液中不含葡萄糖或含量极少(小于 10mg