本文目录导读:

心血管疾病(CVD)是当今社会最主要的健康威胁之一,涵盖了心脏和血管的一系列疾病,本文旨在详细介绍心血管疾病的基本知识、主要分类、发病原因、临床表现、诊断方法以及预防和治疗措施,通过全面的分析和阐述,提高公众对心血管疾病的认识与防范意识,从而降低其发病率和死亡率。

基本概述

心血管疾病是指影响心脏和血管的正常功能和结构的疾病,它们包括冠心病、脑血管疾病(如中风)、外周动脉疾病、风湿性心脏病、先天性心脏病、深静脉血栓形成和肺栓塞等,心血管疾病是全球范围内导致死亡的主要原因,每年死于心血管疾病的人数多于任何其它死因。

主要分类

1、冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病):由冠状动脉硬化引起的心肌缺血缺氧,严重时可导致心肌梗死。

2、中风(脑卒中):由于脑血管阻塞或破裂,导致脑部供血不足,造成脑组织损伤。

3、风湿性心脏病:由链球菌感染引发的风湿热损害心脏瓣膜和心肌所致。

4、先天性心脏病:出生时即存在的心脏结构异常,可能是遗传因素或妊娠期间不良暴露引起。

5、深静脉血栓和肺栓塞:血液在深静脉系统中凝结形成血栓,脱落后随血流移动至肺部,导致肺栓塞。

6、外周动脉疾病:主要发生在下肢的动脉硬化症,表现为肢体疼痛、麻木、间歇性跛行。

发病原因

心血管疾病的发病因素复杂多样,主要包括以下几类:

1、高血压:长期高血压可导致血管内皮损伤,增加动脉粥样硬化的风险。

2、高胆固醇:血液中高水平的胆固醇会沉积在血管壁上,形成斑块,导致动脉硬化。

3、吸烟:烟草中的有害物质可损伤血管内皮,加速动脉粥样硬化的进程。

4、糖尿病:糖尿病患者血糖升高会损害血管壁,增加动脉硬化和心血管疾病的风险。

5、不健康饮食:高脂肪、高盐分、高糖分的饮食会增加体重和血压,从而提高心血管疾病的风险。

6、缺乏运动:久坐不动的生活方式会增加肥胖、高血压和糖尿病的发生几率,进而引发心血管疾病。

7、遗传因素:家族史中有早发心血管疾病的人群患病风险更高。

8、年龄增长:随着年龄的增长,血管弹性下降,动脉粥样硬化的风险增加。

9、性别差异:男性患心血管疾病的风险普遍高于女性,尤其是绝经前的女性。

10、其他因素:压力大、酗酒、肥胖和某些慢性疾病也会增加心血管疾病的风险。

临床表现

心血管疾病的症状因类型不同而异,常见的临床表现包括:

1、胸痛:尤其是在活动或情绪激动时加剧,可能放射至左臂、颈部或下颌。

2、呼吸困难:体力活动时出现气短,甚至休息时也有呼吸困难。

3、心悸:感觉心跳加快或不规则,可能伴有心慌。

4、水肿:尤其是踝关节周围出现肿胀,可能提示心力衰竭。

5、头晕和昏厥:突发性头晕或失去知觉,尤其在起立时明显。

6、疲劳和虚弱:无明显原因的极度疲劳和乏力。

7、心律失常:心跳过快、过慢或不规则,可能伴随心悸。

诊断方法

诊断心血管疾病通常需要结合病史、体格检查和辅助检查:

1、病史询问:了解患者的症状、既往病史和家族史。

2、体格检查:测量血压、心率、听诊心肺音、触诊脉搏等。

3、实验室检查:包括血常规、尿常规、血脂、血糖、心肌损伤标志物等。

4、影像学检查:心电图、超声心动图、胸部X光、冠状动脉造影、核磁共振成像(MRI)等。

5、功能试验:如运动负荷试验,用于评估心脏在负荷下的表现。

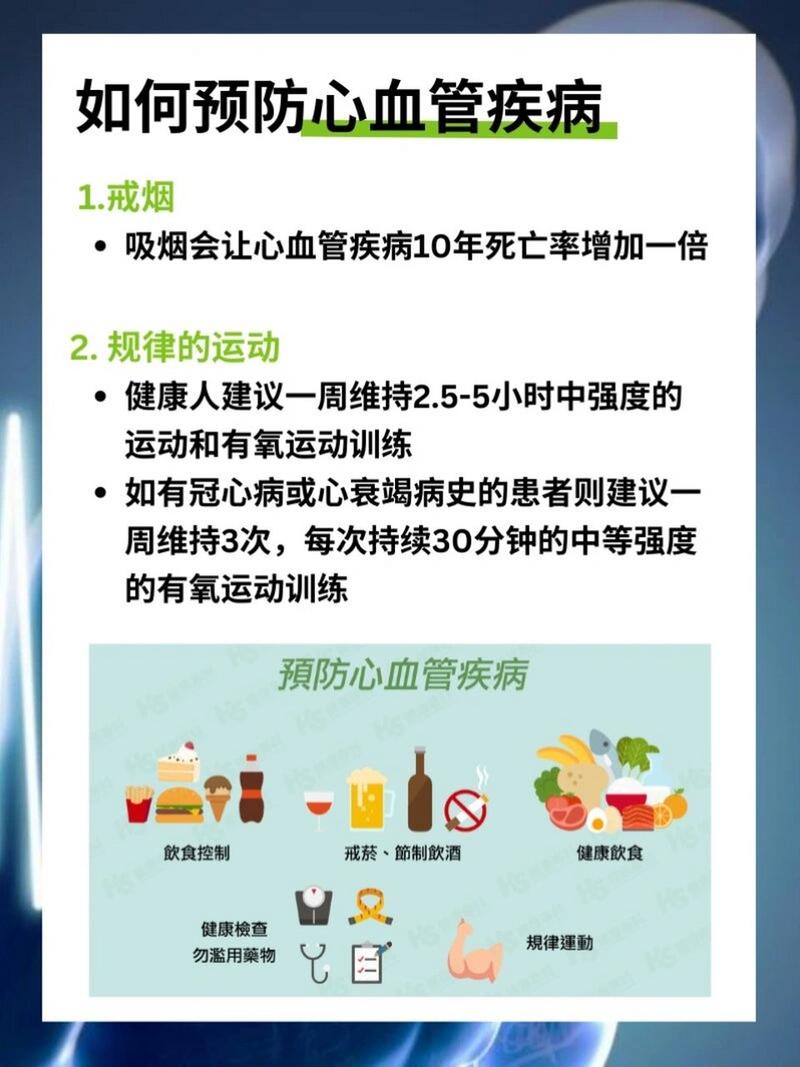

预防和治疗措施

1、生活方式管理:保持健康饮食,减少盐分和高脂肪食物摄入,多吃蔬菜水果;戒烟限酒;坚持适量运动;保持心理平衡。

2、控制危险因素:定期监测血压、血糖和血脂水平,及时治疗高血压、糖尿病和高脂血症。

3、药物治疗:根据医嘱使用降压药、降糖药、调脂药和抗血小板药物等。

4、定期体检:早期发现潜在的健康问题并及时处理。

5、手术治疗:对于严重的冠心病或先天性心脏病患者,可能需要进行介入治疗或外科手术。

6、康复训练:病情稳定后进行适当的康复训练,帮助恢复心脏功能。

心血管疾病是一个复杂且致命的健康问题,但通过科学的预防和有效的治疗,可以大大降低其发病率和死亡率,公众应增强对心血管疾病的认识,采取积极的生活方式改变,同时关注自身的健康状况,以期实现早期发现和及时干预。