在人类饮食的宏大舞台上,碳水化合物宛如一位低调却至关重要的角色,默默支撑着生命的运转、塑造着生活的滋味,从日常餐桌上的米饭、面食,到水果中清甜的果糖、蔬菜里的膳食纤维,碳水化合物无处不在,其蕴含的奥秘与影响深远而多元,值得我们深入探寻。

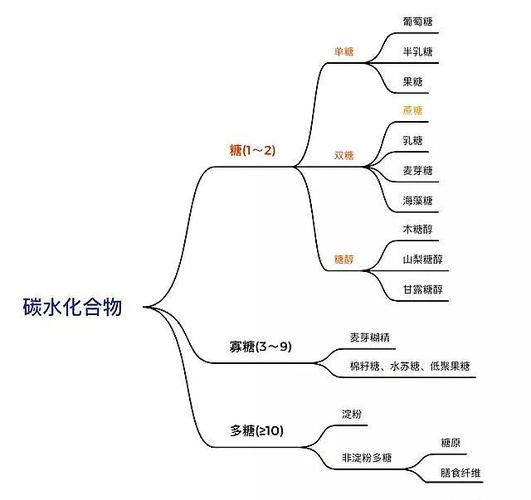

碳水化合物是由碳(C)、氢(H)和氧(O)三种元素组成的有机化合物,基于化学结构可分为单糖、双糖和多糖等不同类型,单糖如葡萄糖、果糖,是最基本的碳水化合物单位,拥有简单的分子结构,能被人体快速吸收利用,为细胞活动瞬间供能,像大脑正常运转、肌肉应激收缩都依赖单糖“救急”;双糖常见的蔗糖、乳糖,由两个单糖组合而成,消化吸收稍缓;多糖则涵盖淀粉、纤维素,淀粉是植物储存能量的方式,经消化分解为葡萄糖后,成为人体持久动能来源,而纤维素虽难被人体消化吸收,却在维持肠道健康上立下汗马功劳——促进肠道蠕动、预防便秘,堪称肠道“清道夫”。

从营养功能视角出发,碳水化合物是人体能量的“头号供应站”,成人每日所需热量约 50% - 65%由它提供,无论是体力劳动者挥汗如雨的劳作,还是脑力工作者长时间伏案思索,碳水化合物都源源不断将化学能转化为机械能、思维能,以马拉松运动员为例,赛前摄入足量碳水化合物,可充实肌肉糖原储备,赛中延缓疲劳降临,助其冲刺终点;对孩童成长而言,充足碳水摄入保障代谢活跃、身体发育,是茁壮成长的“能量密码”。

在现代食品工业版图里,碳水化合物更是核心“原料主角”,催生无数美食与产品,面包烘焙时,酵母发酵面团中的碳水化合物,产生二氧化碳让面团膨胀、赋予蓬松口感;啤酒酿造倚赖麦芽(富含淀粉)糖化,为酒精发酵铺石垫路,方有麦香四溢佳酿诞生,糖果制造纯粹以单糖、双糖调配出缤纷口味,从水果硬糖的甜酸到牛奶糖的醇厚,满足舌尖甜蜜渴望;甚至保健品领域,膳食纤维胶囊借补充碳水纤维,助力都市人肠道排毒、轻盈体态,彰显碳水跨界魅力。

但围绕碳水化合物,亦不乏争议与误解,曾几何时,“低碳饮食”风潮席卷,部分人视碳水化合物为减肥“大敌”,谈碳色变,实则不然,过量精制碳水如白面包、糖果确有升糖快、易囤积脂肪弊端,可全谷物、杂豆类、薯类等复杂碳水化合物,因富含膳食纤维、消化吸收慢,升糖指数低,适量摄入不仅饱腹感强利于体重管理,还能稳定血糖波动,糖尿病患者经医生指导合理选择碳水种类与量,也能与碳水化合物和谐共处。

回溯历史长河,碳水化合物与人类文明紧密相连,远古时期,谷物驯化让人类从居无定所走向定居农耕,稳定碳水来源催生人口增长、聚落成型;古代商路繁荣,香料、茶叶贸易常搭配 carbohydrate-rich(富含碳水)食物长途运输,防止变质损失;在大航海时代,饼干、硬面包作为船员主食,承载开拓新大陆梦想,虽粗糙却撑起远洋征程。

展望未来,随着科技发展与膳食研究深化,碳水化合物或解锁更多潜能,科学家探索通过基因编辑改良作物碳水成分,培育高抗性淀粉作物,减少粮食加工损耗同时提升营养价值;食品 3D 打印技术有望精准操控碳水分子组合,定制个性化营养餐食,从农田到餐桌,碳水化合物将持续演绎生命能量供给、美食创造与健康守护的多重交响,在岁月流转中,稳稳扎根于人类生活每一处,滋养现在、启迪未来。

碳水化合物绝非简单营养标签,它集能量供给、生理调节、美食构建、历史文化传承诸多角色于一身,是人类生存发展的坚实依靠,正确认识、合理利用碳水化合物,方能在饮食的海洋里精准掌舵,驶向健康生活彼岸,续写与碳水相伴的活力人生篇章,让这份生命基石持续发光发热,滋养代代相传的生命奇迹。