血糖,作为人体能量供应的重要物质,在维持身体正常运转方面起着至关重要的作用,它就像是身体的“燃料”,为各个器官和组织提供动力,一旦血糖水平出现异常波动,就可能引发一系列健康问题。

血糖的来源主要有三个方面,首先是食物中的碳水化合物,当我们进食后,碳水化合物在消化系统中被分解成葡萄糖等单糖,随后被吸收进入血液,导致血糖升高,这也是身体获取能量的最主要途径之一,其次是肝脏的糖原分解和糖异生作用,在饥饿状态下,肝脏会将储存的糖原分解成葡萄糖释放到血液中,或者通过糖异生将非糖物质转化为葡萄糖,以维持血糖的相对稳定,保障大脑等重要器官的能量供应,因为大脑主要依赖葡萄糖供能,对血糖波动较为敏感,一些激素如肾上腺素、胰高血糖素等也能调节血糖水平,它们在应激状态或特定生理需求下促使血糖升高,满足身体应对紧急情况的能量需求。

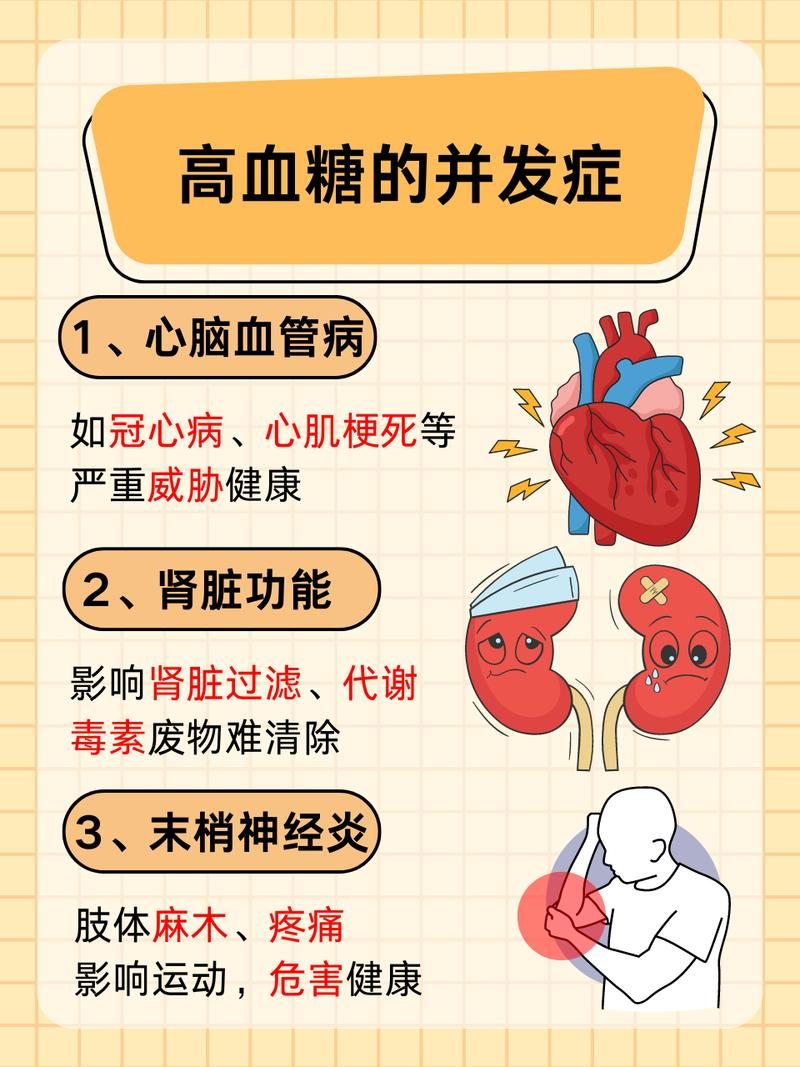

正常的血糖范围对于人体健康有着严格的意义,空腹血糖一般在 3.9 - 6.1 mmol/L 之间,餐后 2 小时血糖应小于 7.8 mmol/L,当血糖长期高于正常范围时,就会增加罹患糖尿病的风险,糖尿病主要分为 1 型糖尿病和 2 型糖尿病,1 型糖尿病多是由于自身免疫系统错误地攻击胰岛细胞,导致胰岛素分泌绝对不足,患者通常需要终身依赖外源性胰岛素治疗来控制血糖,2 型糖尿病则更为常见,它的发病机制较为复杂,往往是遗传因素与环境因素共同作用的结果,主要表现为胰岛素抵抗,即身体对胰岛素的敏感性下降,胰岛β细胞代偿性分泌胰岛素增多,但久而久之胰岛功能逐渐衰退,最终导致血糖升高,长期高血糖会对人体造成多系统的损害,它会损伤微血管和大血管,引发视网膜病变,严重者可导致失明;引起糖尿病肾病,甚至发展为肾衰竭,需要透析或肾脏移植;还会增加心血管疾病的发病风险,如冠心病、心肌梗死等,因为高血糖状态会使血管内皮功能受损,促进动脉粥样硬化的形成,高血糖也会影响神经系统功能,导致周围神经病变,患者可能出现肢体麻木、疼痛、感觉异常等症状,严重影响生活质量。

低血糖同样不容忽视,当血糖浓度过低时,会出现头晕、心慌、出汗、饥饿感等交感神经兴奋症状,严重低血糖可能导致昏迷、抽搐甚至死亡,一些糖尿病患者在使用降糖药物或胰岛素过程中,如果饮食不规律、运动量突然增加而未及时调整药物剂量,就容易发生低血糖反应。

对于血糖的监测和管理至关重要,如今,便携式血糖仪的出现方便了人们在家进行自我血糖监测,尤其是糖尿病患者可以通过定期测量不同时间点的血糖值,如空腹血糖、餐后血糖等,及时了解血糖变化趋势,为调整治疗方案提供依据,在生活方式干预方面,合理饮食是基础,应控制碳水化合物的摄入量,选择低升糖指数的食物,如全麦面包、燕麦片、蔬菜等,增加膳食纤维的摄入,有助于减缓碳水化合物的消化吸收速度,稳定血糖,适度的运动也必不可少,运动可以提高身体对胰岛素的敏感性,促进葡萄糖的利用和代谢,但要注意运动强度和时间应根据个人身体状况合理安排,避免运动过量导致低血糖。

在医疗领域,对于糖尿病的治疗手段也在不断发展和创新,除了传统的口服降糖药物和胰岛素注射外,新型降糖药物如 DPP - 4 抑制剂、SGLT - 2 抑制剂等逐渐应用于临床,它们通过不同的靶点和机制发挥降糖作用,为患者提供了更多的治疗选择,人工胰岛素泵和闭环胰岛素输注系统的研发也给 1 型糖尿病患者带来了更好的血糖控制方案,这些装置能够更精准地模拟人体生理性胰岛素分泌模式,持续输注胰岛素,有效减少血糖波动。

血糖作为人体健康的关键指标,其调节和控制涉及生活的方方面面,无论是健康人群还是糖尿病患者,都应高度重视血糖管理,通过合理饮食、适量运动、规范治疗等方式,将血糖维持在正常范围内,从而预防相关并发症的发生,保障身体的健康和良好的生活质量,让血糖这一生命密码奏响和谐稳定的乐章,为我们的身体健康保驾护航。