腹泻是一种常见的消化系统症状,表现为排便次数增多和粪便性状改变,通常伴随着腹部不适、疼痛等症状,它可能是一种短暂的身体反应,也可能预示着更严重的健康问题,本文将详细探讨腹泻的原因、对身体的影响以及相应的治疗方法。

一、腹泻的原因

1、感染因素

- 病毒感染:轮状病毒是儿童急性腹泻的常见病原体,常通过粪口途径传播,如被污染的食物、水源或与患者密切接触等,诺如病毒也是引起成人和儿童腹泻的重要病毒,易在人群密集场所如学校、医院等引发流行,肠道腺病毒、星状病毒等也可能导致腹泻,尤其是在免疫力低下人群中,这些病毒感染后可能引起较严重的胃肠道症状,如恶心、呕吐、水样便等,严重时可导致脱水和电解质紊乱。

- 细菌感染:大肠杆菌是最常见的细菌致病菌之一,其中某些致病性大肠杆菌可产生肠毒素,引起水样泻;还有的可侵袭肠黏膜,导致炎症和脓血便,沙门氏菌感染多与食用未煮熟的肉类、禽类及其制品有关,可引起发热、腹痛、腹泻,粪便多为糊状或稀便,有时带黏液和血液,志贺氏菌主要侵犯结肠黏膜,引起溃疡性病变,导致脓血便和里急后重感,常伴有发热、全身乏力等症状,病情较重者可能出现休克和毒血症,变形杆菌、耶尔森菌等细菌感染也可能引发腹泻,其症状轻重不一,取决于细菌的致病力和感染量,以及人体的免疫状态。

- 寄生虫感染:阿米巴原虫感染较为常见,滋养体可侵入肠壁组织,引起溃疡和炎症,导致腹痛、腹泻,粪便呈果酱样,带有血腥臭味,贾第鞭毛虫寄生于小肠上部,可引起慢性腹泻,粪便为水样或半成形便,伴有腹胀、嗳气、恶心等症状,部分患者还可能出现脂肪泻,影响营养物质吸收,蛔虫、钩虫等肠道线虫感染也可能间接影响肠道功能,导致消化吸收不良和腹泻,尤其是大量寄生虫感染时,症状更为明显,同时还可能伴有消瘦、贫血等营养不良表现。

2、食物因素

- 食物中毒:摄入含有毒素的食物,如变质的海鲜、肉类、奶制品等,可引起急性中毒反应,导致腹泻,组胺中毒常发生于食用不新鲜的鱼类,患者可在进食后不久出现腹泻、呕吐、头晕等症状,这是因为组胺刺激胃肠道平滑肌,引起胃肠蠕动加快和分泌增加,葡萄球菌肠毒素中毒多因食用被金黄色葡萄球菌污染并产生肠毒素的食物所致,症状包括剧烈呕吐、腹痛和水样泻,严重时可危及生命,河豚鱼中毒、毒蕈中毒等也可导致严重的腹泻和其他中毒症状,需要及时就医抢救。

- 食物过敏与不耐受:某些人对特定食物成分过敏,如牛奶蛋白、鸡蛋蛋白、花生、小麦等,进食后免疫系统会将其识别为外来抗原并发起攻击,导致肠道黏膜炎症和通透性增加,引起腹泻,乳糖不耐受是由于人体乳糖酶缺乏或活性被抑制,在摄入含有乳糖的食物(如牛奶、奶制品)后,乳糖不能被完全消化吸收,在肠道内被细菌分解发酵,产生气体和短链脂肪酸,刺激肠道蠕动加快和水分分泌增多,从而引起腹泻、腹胀等症状,尤其在婴幼儿中较为常见。

3、药物因素

- 抗生素相关性腹泻:长期使用广谱抗生素可能破坏肠道正常菌群平衡,使有益菌减少,有害菌大量繁殖,导致肠道菌群失调性腹泻,头孢菌素类、喹诺酮类抗生素等使用不当可能引起此类腹泻,患者常表现为水样泻或稀便,每日数次至数十次不等,可伴有腹痛、腹胀、恶心等症状,严重时可出现伪膜性肠炎,粪便中带有伪膜,这是一种由难辨梭状芽孢杆菌毒素引起的严重并发症,病死率较高。

- 其他药物不良反应:某些泻药、抗肿瘤药物、非甾体抗炎药等也可能导致腹泻,如蒽醌类泻药大黄、番泻叶等长期使用可损伤肠黏膜,影响肠道吸收功能,引起慢性腹泻和电解质紊乱,化疗药物如 5 - 氟尿嘧啶、伊立替康等在杀伤肿瘤细胞的同时,也会对正常肠黏膜细胞产生损害,导致腹泻,这种化疗相关腹泻往往较为严重,且难以控制,可能需要调整化疗方案或给予止泻、营养支持等对症治疗。

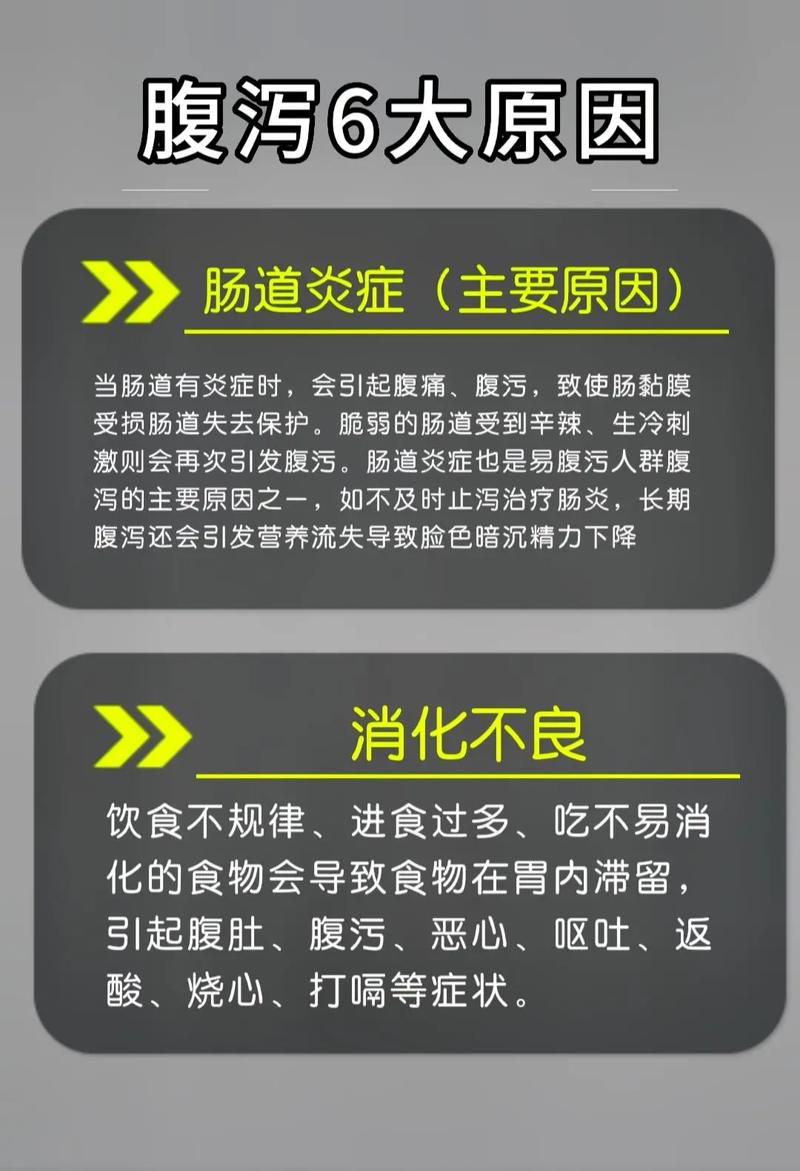

4、肠道疾病

- 炎症性肠病:克罗恩病和溃疡性结肠炎是两种主要的炎症性肠病,克罗恩病可累及从口腔到肛门的整个消化道,但以回盲部和末端回肠最为常见,其病因不明,可能与遗传、免疫异常和环境因素有关,患者的典型临床表现包括反复发作的腹痛、腹泻、黏液脓血便和里急后重,严重时可出现肠梗阻、肠穿孔、腹腔脓肿等并发症,溃疡性结肠炎主要累及直肠和结肠黏膜及黏膜下层,病灶多发在乙状结肠和直肠,发病机制与遗传、免疫调节异常和肠道微生物失衡等因素有关,患者常表现为反复发作的血性腹泻,粪便中混有黏液、脓液和血液,伴有腹痛、里急后重、发热等症状,长期患病可导致体重减轻、贫血、营养不良等全身症状,还可增加患肠癌的风险。

- 肠易激综合征:这是一种功能性肠道疾病,无器质性病变,但患者常有腹痛、腹胀、腹泻或便秘等症状,且症状反复出现或慢性迁延,其发病原因复杂,可能与肠道动力异常、内脏高敏感性、脑 - 肠互动失调以及心理社会因素等有关,精神压力过大、焦虑、抑郁等情绪变化可诱发或加重症状,部分患者在进食某些食物(如高脂食物、辛辣食物、生冷食物等)后也可能出现腹泻或腹痛,但排便后症状可缓解或减轻,不影响患者的寿命,但会影响生活质量。

5、全身性疾病

- 内分泌疾病:甲状腺功能亢进症时,甲状腺激素分泌过多,可加速机体新陈代谢,促进胃肠蠕动加快,导致腹泻,患者常伴有多食、消瘦、心悸、多汗等高代谢症状,糖尿病性腹泻多见于长期血糖控制不佳的患者,由于自主神经病变影响胃肠道神经功能,导致胃肠蠕动紊乱和分泌异常,引起腹泻或便秘交替出现,肾上腺皮质功能减退症(如阿狄森病)也可能因肾上腺皮质激素分泌不足,影响肠道的水钠吸收和胃肠运动功能,出现腹泻症状,同时伴有乏力、纳差、皮肤色素沉着等其他表现。

- 肝脏疾病:肝硬化患者由于肝脏功能障碍,胆汁分泌减少或排泄障碍,影响脂肪的消化和吸收,同时门静脉高压导致肠道淤血水肿,肠道蠕动减慢,可引起腹泻,肝癌患者晚期可能出现肝功能衰竭和恶病质状态,也会导致肠道功能紊乱和腹泻,同时还伴有黄疸、腹水、消瘦等其他严重症状,预后较差。

- 肾脏疾病:慢性肾衰竭患者由于肾脏排泄功能下降,体内代谢废物和毒素蓄积,可影响胃肠道功能,导致食欲减退、恶心、呕吐和腹泻等症状,肾病综合征患者由于大量蛋白尿丢失和低蛋白血症,可引起肠道黏膜水肿和继发性感染,也可能出现腹泻症状,同时还伴有大量蛋白尿、水肿、血脂升高等典型表现。

二、腹泻对身体的影响

1、脱水与电解质紊乱

- 腹泻时大量的水分和电解质随粪便排出体外,如果不及时补充,可导致脱水,轻度脱水表现为口渴、皮肤干燥、眼窝凹陷、尿量减少等;中度脱水可出现脉搏细速、血压下降、精神萎靡等症状;重度脱水则可能导致休克,甚至危及生命,钾、钠、氯等电解质的丢失可引起电解质紊乱,如低钾血症可导致肌肉无力、心律失常等;低钠血症可引起头晕、乏力、意识淡漠等症状,严重影响心脏、神经系统和肌肉的正常功能。

2、营养吸收障碍

- 长期或严重的腹泻会影响肠道对营养物质的吸收,导致蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质等营养素的缺乏,蛋白质 - 能量营养不良可导致体重下降、肌肉萎缩、免疫力降低等;维生素缺乏可引起各种相应的缺乏症,如维生素 A 缺乏可导致夜盲症和上皮组织干燥;钙、磷吸收障碍可影响骨骼发育和强度,增加骨质疏松的风险;铁缺乏可引起缺铁性贫血,出现面色苍白、乏力、头晕等症状,影响身体各器官的氧气供应和功能发挥。

3、肠道菌群失调

- 腹泻可使肠道内的正常菌群数量减少、比例失衡,而有益菌的减少会使肠道屏障功能受损,有害菌趁机大量繁殖并入侵肠黏膜,进一步加重肠道炎症和损伤,肠道菌群失调还可影响肠道的免疫功能和消化功能,导致肠道对病原体的抵抗力下降,容易继发感染,形成恶性循环,使腹泻症状难以缓解或反复发作,同时还可能引起一系列与肠道菌群相关的疾病,如炎症性肠病、肠易激综合征等。

4、全身系统性影响

- 对于患有基础疾病的患者,如心脑血管疾病、呼吸系统疾病等,腹泻可能诱发或加重原有病情。