本文目录导读:

在当今数字化时代,计算机已成为人们生活、工作中不可或缺的工具,而内存作为计算机系统的核心组件之一,犹如人类大脑的短期记忆区域,默默地承担着数据存储与快速读写的关键职责,它如同一座桥梁,连接着处理器与外部存储设备,其性能优劣直接影响着计算机整体的运行效率和稳定性。

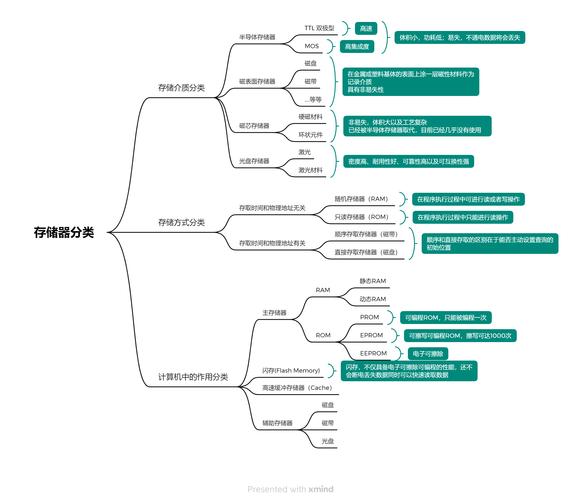

内存的本质与分类

内存,又称为主存,是计算机中用于暂时存储数据的硬件组件,与传统的外存(如硬盘、固态硬盘)不同,内存具有更快的读写速度,能够在短时间内为处理器提供大量所需数据,满足其高速运算的需求,从技术原理上,内存主要分为两大类:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

RAM 是计算机运行时最常接触到的内存类型,它具有易失性,即当计算机断电后,存储在其中的数据会全部丢失,这一特性使得 RAM 成为理想的临时数据存储场所,无论是正在运行的程序代码、程序运行时产生的中间数据,还是操作系统需要频繁访问的文件系统缓存,都存放在 RAM 中,每当我们打开一个软件,其可执行文件会被读取到 RAM 中,处理器随之对其进行操作,处理完成后相关数据便可能被新的内容覆盖或随着程序关闭而释放,常见的 RAM 类型有 DDR(Double Data Rate)系列,从早期的 DDR1 到如今广泛应用的 DDR4、DDR5 等,它们在数据传输速率、容量和功耗等方面不断演进,以满足日益增长的计算机性能需求。

ROM 则与之相反,具备非易失性,即使在断电情况下也能保留存储的数据,常用于存储计算机的基本输入输出系统(BIOS)、固件以及一些关键的启动配置信息,早期计算机中的 ROM 多为可编程只读存储器(PROM),内容一旦写入便难以修改,后来发展到电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)和闪存等形式,部分数据可在特定条件下进行改写,像 BIOS 芯片如今就常采用闪存技术,便于用户更新升级系统的启动引导程序。

内存的性能指标与影响

衡量内存性能的关键指标主要有容量、频率和延迟。

容量决定了计算机能同时处理的数据量上限,对于普通办公用途的电脑,8GB 内存或许足以应对日常的文字处理、网页浏览等任务;但若是涉及图形设计、视频编辑、大型游戏或多任务并行处理等对资源要求苛刻的场景,16GB 甚至 32GB 以上大容量内存则更为合适,例如在进行复杂的 3D 建模时,模型数据、纹理贴图以及渲染过程中的中间结果都需要占用大量内存空间,若内存容量不足,系统会频繁将数据交换到硬盘虚拟内存中,导致运行速度骤降。

频率反映了内存数据传输的速度,以 MHz(兆赫兹)为单位,如 DDR4 - 3200MHz 表示该内存每秒能进行 3200 兆次的数据传输,高频内存能够在单位时间内为处理器提供更多数据,有效提升系统整体性能,尤其在数据处理密集型应用中优势显著,不过,内存频率的提升也并非无限制,它受到主板芯片组支持、处理器内存控制器以及内存自身品质等因素制约。

延迟则是衡量内存响应时间的重要参数,从处理器发出指令请求数据到内存实际给出反馈所需的时间间隔,通常以纳秒(ns)计,低延迟意味着内存能更迅速地配合处理器工作,减少数据等待时间,进而提高系统流畅度,在电子竞技游戏中,低延迟内存有助于玩家获得更及时的画面响应和操作手感;在服务器领域,低延迟内存可保障大量并发请求下数据的快速处理与传输,降低服务延迟。

内存与计算机系统的协同

在计算机系统中,内存与处理器、硬盘等部件紧密协作,处理器作为计算机的核心“大脑”,负责执行各种指令和数据处理运算,其运算速度极快,但自身集成的缓存有限,无法满足大规模数据运算需求,此时,大容量、高速度的内存就成为处理器的有力“助手”,预先将处理器即将用到的数据从硬盘读入并存储起来,当处理器需要时能迅速提供,避免因等待数据从相对较慢的硬盘传输而导致运算停顿,从而充分发挥处理器的性能潜力。

而硬盘作为长期数据存储介质,其存储容量大但读写速度相对内存较慢,内存在二者之间起到了缓冲作用,当开机时,操作系统及一些常用软件会被加载到内存中,以便快速响应用户操作;运行过程中产生的临时数据先存储于内存,只有在内存空间不足或系统关机时,部分数据才会被回写到硬盘中保存,这种分层式的存储架构优化了整个计算机系统的数据访问流程,平衡了速度与容量之间的矛盾。

内存在计算机系统的舞台上扮演着至关重要的角色,它以其独特的读写特性、多样的分类形式以及关键的性能指标,深刻影响着计算机的整体性能表现,从日常办公到专业创作,从个人娱乐到企业级应用,不同场景对内存的要求各异,而持续的技术创新也推动着内存不断发展进化,为计算机系统迈向更高性能的未来奠定坚实基础。