本文目录导读:

韧带是连接骨骼的重要结构,负责稳定关节并允许一定范围内的运动,不幸的是,韧带拉伤在日常生活和体育活动中相当常见,给患者带来疼痛、肿胀和活动受限等困扰,本文将从韧带的解剖与功能、韧带拉伤的原因与机制、损伤类型及分级、症状表现、诊断方法、治疗原则以及康复策略等方面进行全面解析,旨在为读者提供一份详尽的韧带拉伤知识手册。

韧带的解剖与功能

1、定义:韧带是由密集结缔组织构成的坚韧纤维束,主要负责连接骨与骨之间,跨越关节,为关节提供稳定性并限制其过度运动。

2、主要韧带:人体中有许多重要的韧带,如膝关节的前后交叉韧带(ACL和PCL)、内侧副韧带(MCL)和外侧副韧带(LCL);踝关节的距腓前韧带、跟腓韧带和距腓后韧带;手腕的腕横韧带等。

3、功能:韧带的主要功能包括维持关节稳定性、传导力量、协调肌肉运动、保护关节软骨免受损伤以及作为关节运动的导向。

韧带拉伤的原因与机制

1、外力作用:直接暴力(如撞击、跌倒)或间接暴力(如扭伤、突然转向)均可导致韧带承受超出其生理范围的力量而发生拉伤。

2、运动不当:过度伸展、扭转或突然改变运动方向等动作,尤其是在热身不充分或技术动作不正确的情况下,易造成韧带损伤。

3、疲劳积累:长期重复性负荷或过度使用某一关节,可能导致韧带微小损伤累积,降低其强度和弹性,增加受伤风险。

4、年龄与体质:随着年龄增长,韧带的弹性和血供逐渐下降,更易发生退行性改变和损伤,体质较弱、肌肉力量不足也是韧带拉伤的风险因素。

韧带拉伤的类型及分级

1、根据损伤程度:韧带拉伤可分为轻度、中度和重度三级,轻度拉伤仅涉及少量纤维撕裂,表现为轻微疼痛和肿胀;中度拉伤涉及部分纤维断裂,疼痛明显,可能有局部压痛和关节不稳;重度拉伤则指韧带完全断裂,伴有剧烈疼痛、显著肿胀、关节功能障碍甚至形态改变。

2、根据损伤部位:不同关节的韧带拉伤具有不同的临床表现和处理方式,例如膝关节、踝关节、肩关节等部位的韧带损伤各有其特点。

韧带拉伤的症状表现

1、疼痛:受伤部位立即出现疼痛,活动时加重,休息后可缓解。

2、肿胀:受损区域可能出现局部肿胀,严重时可波及整个关节。

3、淤血:皮下出血形成淤斑,通常在伤后数小时至数日内出现。

4、活动受限:由于疼痛和关节不稳,患者往往无法正常进行关节活动。

5、关节不稳:部分韧带拉伤会导致关节稳定性下降,如行走时感觉膝关节“打软腿”。

6、其他症状:如发热、全身不适等,可能提示存在合并感染或其他并发症。

韧带拉伤的诊断方法

1、体格检查:医生通过视诊、触诊、活动度检查等方式评估受伤情况,如压痛、肿胀程度、关节活动范围等。

2、影像学检查:X光片用于排除骨折;MRI(磁共振成像)是诊断韧带损伤的金标准,能清晰显示韧带结构和损伤程度;超声检查也可用于某些浅表关节的韧带评估。

3、特殊试验:如膝关节的前抽屉试验(ADT)、后抽屉试验(PDT)等用于检测特定韧带的功能状态。

韧带拉伤的治疗原则

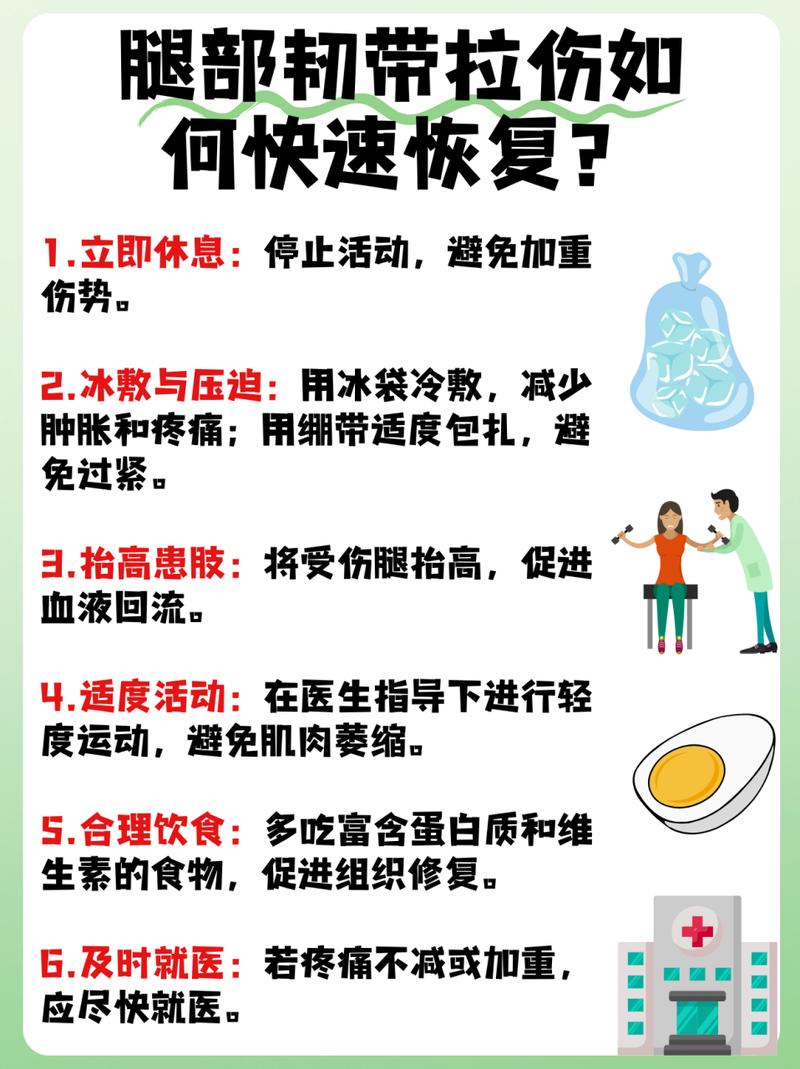

1、RICE原则:Rest(休息)、Ice(冰敷)、Compression(压迫)、Elevation(抬高),适用于急性期的处理。

2、药物治疗:非甾体抗炎药(NSAIDs)用于减轻疼痛和炎症;严重疼痛时可能需要处方止痛药。

3、物理治疗:包括冷热敷交替、电刺激、超声波治疗等,有助于促进血液循环、减少肿胀、加速愈合。

4、手术治疗:对于重度韧带拉伤(如完全断裂),尤其是影响关节稳定性的情况,可能需要手术修复。

5、康复训练:在专业指导下进行系统的康复锻炼,逐步恢复关节活动度、肌肉力量和协调性。

韧带拉伤的康复策略

1、初期(0-2周):重点在于控制肿胀和疼痛,保持关节静止,避免负重活动,可进行被动关节活动练习和肌肉等长收缩训练。

2、中期(2-6周):开始主动关节活动练习,逐渐增加活动范围和强度,引入平衡训练和轻度抗阻训练。

3、后期(6周以后):全面恢复关节功能和肌肉力量,实施功能性训练和专项运动技能训练,最终回归正常生活和体育活动。

预防措施

1、充分热身:运动前进行充分的热身活动,提高肌肉温度和灵活性,减少受伤风险。

2、正确技术:学习和掌握正确的运动技巧,避免错误动作导致的不必要的压力。

3、加强肌肉力量:特别是针对关节周围的肌肉群,进行有针对性的强化训练,以提供更好的支持和保护。

4、合理规划运动量:避免过度训练,合理安排休息和恢复时间。

5、佩戴护具:在某些高风险运动中,佩戴适当的护具可以提供额外的保护。

韧带拉伤虽常见但不容忽视,正确的预防、及时有效的治疗以及科学的康复计划对于恢复关节功能至关重要,希望本文能帮助读者更好地理解韧带拉伤相关知识,采取积极措施保护自身健康。