本文目录导读:

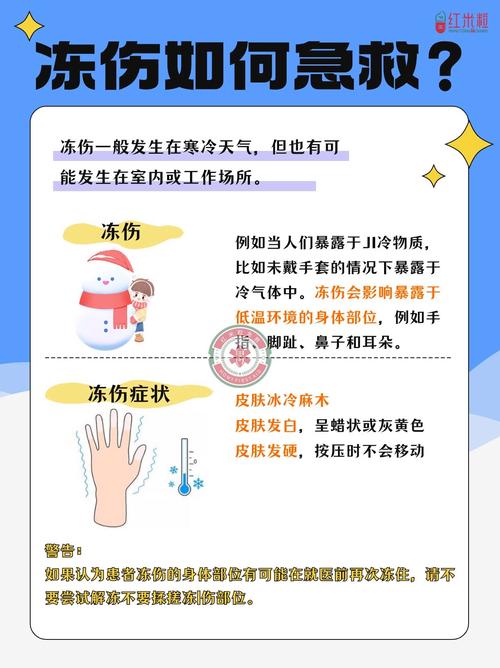

冻伤是由于寒冷环境导致的机体组织损伤,在冬季、高海拔地区以及从事特定低温作业人群中较为常见,了解冻伤的相关知识,对于有效治疗和预防具有重要意义,能够帮助人们避免因冻伤带来的身体损害,保障生命健康。

冻伤的机制

当人体长时间暴露于低温环境中时,机体为了维持核心体温,会减少外周血液循环,这会导致皮肤和末梢组织(如手指、脚趾、耳朵、鼻子等)的血液供应减少,热量散失增加,随着时间的推移,这些组织的细胞内开始形成冰晶,冰晶会破坏细胞结构,导致细胞损伤甚至死亡,血管内的水分结冰会使血管收缩,进一步加剧血液循环障碍,引起组织缺血缺氧。

冻伤的分类与症状

(一)按冻伤程度分类

1、一度冻伤:也称为红斑性冻伤,主要影响皮肤表层,受冻部位最初感到寒冷、针刺样疼痛,随后皮肤出现苍白、麻木感,复温后局部皮肤发红、瘙痒,有肿胀感,可伴有轻度疼痛,一般数日后症状可逐渐消退,不留瘢痕。

2、二度冻伤:损伤达到真皮层,皮肤会出现水疱,疱液澄清或稍浑浊,水疱破裂后可流出黄色液体,局部有明显的疼痛、肿胀,感觉迟钝,愈合后可能会遗留一定程度的色素沉着或瘢痕。

3、三度冻伤:累及皮肤全层及皮下组织,皮肤由苍白变为青紫色或紫黑色,组织僵硬,感觉完全丧失,由于神经和血管受损严重,疼痛可能反而不明显,但病情较为严重,愈合后多会留下瘢痕挛缩,影响关节活动功能。

4、四度冻伤:最为严重,可深达肌肉、骨骼等深部组织,受冻部位呈暗灰色或黑色,组织坏死、变硬,极易并发感染,可能导致肢体残废甚至危及生命。

(二)局部症状特点

冻伤部位的感觉异常是其典型症状之一,在冻伤早期,患者常感到皮肤冰冷、刺痛,这是由于神经末梢受到寒冷刺激所致,随着冻伤程度加重,神经功能受损,感觉逐渐迟钝甚至消失,冻伤部位的皮肤颜色变化明显,从最初的苍白逐渐发展为紫绀、青紫,严重的会出现坏死变黑,肿胀也是常见症状,由于局部血液循环障碍导致液体渗出至组织间隙,使受伤部位体积增大。

冻伤的治疗方法

(一)现场急救原则

1、迅速脱离寒冷环境:将患者转移至温暖、避风且安全的地方,避免继续受寒,这是治疗冻伤的首要步骤。

2、复温措施

- 快速复温法:适用于一、二度冻伤,可使用 40 - 42℃的温水浸泡冻伤部位,水温不宜过高,以免烫伤,浸泡时间一般为 20 - 30 分钟,期间可适当加入热水保持水温,浸泡过程中要注意避免用力揉搓冻伤部位,防止组织进一步损伤。

- 自然复温法:对于三、四度冻伤或无法进行快速复温的情况,可采用自然复温,用棉被、毛毯等保暖物品包裹患者全身,在腋窝、腹股沟等大血管处放置温水袋(水温不超过 50℃),利用身体自然升温来复温冻伤部位,复温速度应缓慢,每小时升高体温 1 - 2℃,直至体温恢复正常。

(二)医疗救治措施

1、药物治疗

- 改善微循环药物:如低分子肝素钠、前列腺素 E1 等,可扩张血管,降低血液黏稠度,增加冻伤部位的血液灌注量,促进组织修复。

- 抗凝剂:华法林、阿司匹林等抗凝药物可预防血栓形成,防止血管阻塞进一步加重组织缺血缺氧。

- 抗生素:对于三、四度冻伤合并感染或有感染风险的患者,应使用抗生素预防或治疗感染,常用的有青霉素类、头孢菌素类等抗生素,根据创面分泌物培养和药敏试验结果选择合适的药物。

- 止痛药物:可根据患者的疼痛程度给予相应的止痛药物,如布洛芬、对乙酰氨基酚等非甾体抗炎药,以缓解患者的痛苦。

2、手术治疗

- 清创术:对于二度以上冻伤,尤其是伴有水疱、坏死组织或已发生感染的创面,需要进行清创处理,手术目的是清除坏死组织、脓液和异物,促进新鲜肉芽组织生长,为创面愈合创造条件,清创时应遵循无菌操作原则,尽量保留健康的组织。

- 截肢(指/趾)术:对于严重的四度冻伤,经评估若肢体远端已完全坏死且无存活希望,或者因严重感染威胁患者生命时,需考虑截肢手术,截肢平面应选择在健康、血运良好的组织上方,确保术后残端能够顺利愈合并安装假肢。

(三)创面处理

1、敷料包扎:根据创面情况选择合适的敷料进行包扎,对于一、二度冻伤无明显渗出的创面,可使用凡士林纱布覆盖后外用无菌纱布包扎;对于有水疱或渗液较多的创面,可采用水胶体敷料、藻酸盐敷料等新型敷料覆盖,这些敷料具有良好的吸收性和透气性,能保持创面湿润环境,有利于创面愈合。

2、换药频率:一般每天或隔天换药一次,具体换药时间根据敷料的渗透情况而定,换药时要严格遵守无菌操作规范,观察创面的变化情况,包括皮肤颜色、肿胀程度、有无异味等,及时调整治疗方案。

冻伤的预防措施

(一)个人防护

1、着装保暖:在寒冷天气外出时,应穿着足够保暖的衣物,多层着装是一种有效的保暖方式,内层可选择透气性好的棉质内衣,中层穿保温性能好的羊毛衫或羽绒衣,外层则要防风防水的外套,注意戴好帽子、围巾、手套和耳罩等保暖配饰,减少身体热量散失,尤其是手、足、耳、鼻等末梢部位要重点保护,因为这些部位血液循环相对较差,更容易发生冻伤。

2、饮食调节:在寒冷季节,适当增加富含蛋白质、脂肪和维生素的食物摄入,有助于增强身体的抗寒能力,多吃瘦肉、鱼类、豆类、坚果等食物,这些食物富含优质蛋白质和不饱和脂肪酸,可提供能量和营养支持,要保证充足的水分摄入,因为寒冷环境下人体水分流失较快,及时补充水分有助于维持身体的正常代谢和血液循环。

(二)工作与运动注意事项

1、工作环境改善:对于长期在低温环境中工作的人员,如冷库工人、户外工作者等,工作场所应采取必要的保暖措施,如在车间内安装空调暖气设备、设置休息室并提供热饮等,要合理安排工作时间和劳动强度,避免长时间连续在低温环境中作业,定期安排员工到温暖的地方休息恢复。

2、体育锻炼:平时加强体育锻炼可以增强体质和提高身体的耐寒能力,适合冬季的运动有跑步、跳绳、踢毽子等有氧运动,这些运动可促进血液循环,加速新陈代谢,使身体产生热量,从而更好地适应寒冷环境,但在运动过程中要注意做好热身准备和保暖措施,避免出汗过多导致身体受潮而增加冻伤的风险。

冻伤是一种可预防和治疗的疾病,关键在于了解其发病机制、掌握正确的治疗和预防方法,并在日常生活和工作中加以重视和实践,只有这样,才能有效减少冻伤的发生,保护人们的身体健康。